「八朔(はっさく)」というと、甘酸っぱくておいしい、大きめのみかんの一種・・・と思ってしまいますが、旧暦8月1日のことを指すそうです。

今でも昔ながらの風習として受け継がれている行事でもあるのですが、どういうものなのでしょうか?

今回は、旧暦8月1日の「八朔」をご紹介します。

旧暦8月1日の「八朔」の意味や由来、語源とは?

「八朔」は「八月朔日」の略です。

朔日は「さくじつ」「ついたち」と読み、1日という意味です。

つまり、八朔は8月1日という意味になるのですね。

8月1日といっても、旧暦の8月1日ですので現在の暦(太陽暦)で日付は20日~50日後ろにズレます。(今年の日付は後ほど紹介します。)

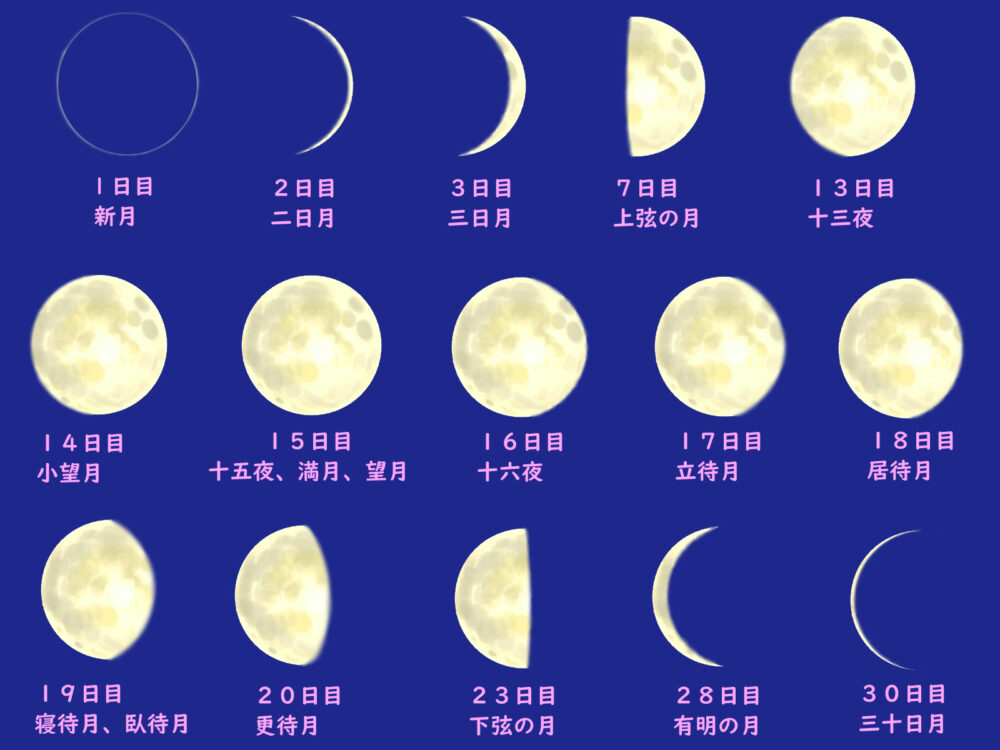

朔(さく)は、一般的に「新月」のことをいいます。

旧暦では、新月の日を月初めとしていました。

そのため、1日を「月立ち(つきたち)」と呼びました。

そして、「つきたち」が転じて「ついたち」となり、「朔日」も「ついたち」という読むようになったのです。

月の初めの1日を「ついたち」と読むのはこのような由来があるのですね。

2025年の「八朔」はいつ?

旧暦と新暦は約1ヶ月ほどのすれがあるので、毎年同じ日になるわけではありません。

旧暦8月1日を新暦に当てはめると、2025年は9月22日(月)になります。

また、京都では、旧暦の8月1日という日付をそのまま新暦に引き継ぎ、8月1日(月)に行われます。

どんな行事が行なわれるの?

この時期は稲穂が実り始める時期なので、農家では、八朔に新穀(しんこく・その年に取れた穀物)を、主家や恩人などに贈る風習がありました。

また、この時期は台風被害や害虫・鳥の被害を受けることも多くなる時期です。

そのため、本格的な収穫を前に、豊作祈願と、田の実りをお供えするという意味を込めて、

「田の実の節句(たのみのせっく)」

または

「田の実の祝い」

という行事が行われていました。

「田の実の節句」と新穀を主家や恩人などに贈る風習が一緒になり、「田の実」が「頼み」に転じ、親戚や地域で付き合いのある者同士で贈り物をすることで、お互の結束を強める大切な行事となりました。

鎌倉時代(1185年~1333年)後期になると、この風習は武家社会にも取り入れられるようになります。

徳川家康

江戸時代(1603年~1868年)には、徳川家康の江戸城入城が天正18年(1590年)八月朔日(旧暦8月1日)だったことから、八朔は幕府の重要な日として特に重んじられるようになりました。

そして、お正月の次に重要な日となり「八朔御祝儀(はっさくごしゅうぎ)」として、大名や旗本が徳川将軍に祝辞を申し述べる行事が行われました。

また、花街でも八朔にあいさつ回りをする風習があり、現在でも京都では新暦の8月1日に芸子さんや舞子さんが正装姿で、茶屋や師匠のところをあいさつ回りする風習が残っています。

先ほど説明した通り京都では、旧暦の8月1日という日付がそのまま新暦に引き継がれているのですね。

八朔は「農家の三大厄日」のひとつ

八朔は「農家の三大厄日」のひとつともいわれています。

農家の三大厄日は

●八朔

●二百十日(にひゃくとおか・立春から210日目)

●二百二十日(にひゃくはつか・立春から220日目)

のことを指します。

この時期は、台風が来ることが多く、農作物の被害が多かったことが由来とされています。

三大とはいうものの、八朔は旧暦8月1日のため、新暦に換算すると毎年日付が異なることから徐々に忘れ去られているそうです。

二百十日、二百二十日については以下のリンク先をご覧ください。

関連:「二百十日」「二百二十日」の読みと意味とは?2025年はいつ?台風や災害に注意が必要?

果物の八朔の意味と由来は?

みかんの一種である八朔は、1860年ごろに広島県因島の寺の境内で偶然発見され、それを食べた寺の住職が「8月1日ごろには食べられる」と言ったことから、「八朔」と呼ばれるようになったそうです。

しかし、この時期(9月初め頃)の八朔はまだ実が小さく酸味も強いことから、現在は12月~2月ごろに収穫し、1~2か月ほど冷暗所で熟成させてから出荷されています。

「八朔」の旬は2月・3月で、酸味が落ち着いて美味しい八朔を食べることができるそうです。

旧暦8月1日ごろに食べていたとすると、とても酸っぱかったのではないでしょうか?

冷暗所で熟成される八朔

「八朔」はあまり馴染みのない行事ですが、現在でも京都などでは受け継がれていることがわかりました。

時代とともに形を変えていきましたが、地域の人たちがお互いの結びつきを強めるため、今も大事にされているのですね。

京都では新暦の8月1日に行われる伝統行事になっており、多くの観光客が見物に訪れるそうですよ。

関連:旧暦と新暦で日付がずれるのはなぜ?旧暦と新暦での四季(春夏秋冬)の期間の違い

関連:「お盆」や「七夕」の時期が地域によって違うのはなぜ?7月と8月の地域はどこ?

関連:【月の呼び名・名前一覧】月の満ち欠けによる月の呼び方と意味

コメント