啓蟄という漢字を読めますか?

「啓蟄」は季節を表す言葉のひとつなのですが、2025年はいつなのでしょうか?

今回は、啓蟄の意味や由来、食べ物などについて解説します。

啓蟄の意味とは?

啓蟄の読み方は「けいちつ」です。

啓蟄の

「啓」は「ひらく・開放する」

「蟄」は「土中で冬ごもりしている虫」

という意味があります。

つまり「啓蟄」とは、「土中で冬眠していた虫たちが戸を啓いて(ひらいて)土の中から出てくる」という意味になります。

「虫たち」というは、冬眠をする生き物全般のことで、昆虫だけではなくカエル、ヘビ、熊なども含みます。

2025年の「啓蟄」はいつ?

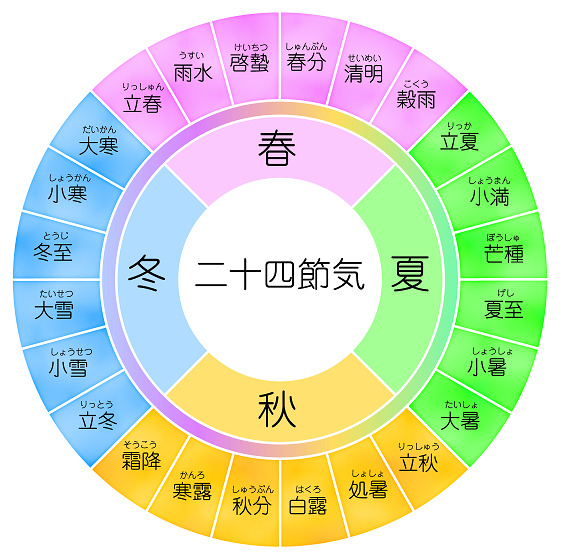

啓蟄は、二十四節気(にじゅうしせっき)のひとつです。

二十四節気とは、一年間を24等分したもので「立春(りっしゅん)」や「夏至(げし)」などもそうです。

旧暦(太陰暦)を使用していた時代、月の満ち欠けだけを考慮した暦だと、太陽の動きとのずれがあるため、季節との間にずれが生じてしまいました。

そこで考え出されたのが二十四節気です。

二十四節気は、太陽の動きによって決まり、黄道上(太陽の通り道)の太陽の位置によって算出されます。

二十四節気は立春からはじまり、啓蟄は3番目の節気になります。

詳細は以下の記事をご覧ください。

関連:『二十四節気』とは?読み方と意味一覧!二十四節気の簡単な覚え方

二十四節気は、太陽の動きによって決まるため、啓蟄は毎年必ず同じ日付になるわけではありません。

だいたい毎年3月6日ごろになります。

また、期間を表す場合は、3月6日ごろから次の節気の春分(しゅんぶん・3月20日ごろ)の前日までになります。

よって、

2025年の啓蟄は、3月5日(水)です。

2025年の啓蟄の期間は、3月5日(水)~3月19日(水)になります。

「啓蟄」はこの時期に出す手紙の時候の挨拶として用いられます。

時候の挨拶(じこうのあいさつ)とは、季節を表す言葉を用いた挨拶文です。

例文は以下のとおりです。

「拝啓 啓蟄の候 貴社におかれましてはなお一層のご発展のことと存じます」

「拝啓 啓蟄の候 〇〇様にはいよいよご清祥のことと存じます」

「啓蟄の候 穏やかな日差しに春を感じる今日この頃 いかがお過ごしでしょうか」

菰はずしとは?

啓蟄に関係する言葉として「菰はずし」があります。

「菰(こも)」とは、藁で作った筵(むしろ)のことです。

害虫であるマツカレハの幼虫を駆除するために、11月ごろに松の地上2メートルほどの高さに菰を巻きつけることを「菰巻き(こもまき)」といいます。

江戸時代から伝わる害虫駆除の方法で、マツカレハの幼虫は冬になると枯れ葉の中などで越冬する習性があるため、「菰巻き」をすることで菰の中で越冬すると考えられており、春先の「啓蟄」に菰を取り外して焼却することでマツカレハなどの害虫を駆除する効果があると考えられていました。

しかし、近年の研究でマツカレハなどの害虫はほとんど菰に集まらず、天敵であるクモやヤニサシガメなどが多く集まっていたことがわかり、実際には害虫駆除の効果はないどころか逆効果であることがわかりました。

そのため、皇居外苑や姫路城など、菰巻きを中止した場所もあり、続けている場所では冬の風物詩として行われているといわれています。

虫出しの雷とは?

ほかに啓蟄に関係する言葉として「虫出しの雷」があります。

虫出しの雷は「むしだしのかみなり」または「むしだしのらい」と読みます。

立春(りっしゅん・二十四節気のひとつ。2月4日ごろ)の後の初めての雷をさす言葉で、土の中で冬眠中の虫たちの目覚めを促す雷と言う意味があります。

立春を過ぎ、啓蟄のころには大気が不安定になり、雷が鳴ることがあります。

この雷は、春の到来を伝えてくれるめでたいものと考えられており、啓蟄という言葉の意味するところと、雷に驚いて虫たちが出てくることから「虫出しの雷」と名付けられました。

啓蟄になり、春の訪れを感じてそろそろ活動を開始しようとしている虫たちにとって、雷は目覚まし時計のような存在なのかもしれませんね。

啓蟄の食べ物

啓蟄には、特別な行事食というものはないようですので、旬のものをいただくといいですね!

啓蟄に旬を迎えるものは・・・

・筍(たけのこ)

・タラの芽

・ぜんまい

・ワラビ

・ニシン

・鰆(さわら)

・アサリ などなど

啓蟄が季語の俳句

「啓蟄」が季語の有名な俳句は以下のものがあります。

●高浜虚子

『啓蟄や 日はふりそそぐ 矢の如く』

(けいちつや ひはふりそそぐ やのごとく)

●阿波野青畝

『啓蟄の 蟻今何を 求むるや』

(けいちつの ありいまなにを もとむるや)

寒い冬の時期は、越冬のために冬眠する生き物がたくさんいます。

厳しい冬を越え、春になって活動を開始するのが、啓蟄のころなのですね。

虫出しの雷を聞くことがあったら、虫たちがそろそろ目を覚ますんだなぁ~と想像しながら、春の訪れを感じたいですね。

関連:『二十四節気』とは?読み方と意味一覧!二十四節気の簡単な覚え方

関連:【2025年】春分の日はいつ?由来と意味とは?食べ物とやることとは?春分の日一覧

コメント