秋分の日といえば、毎年9月23日と思っている人が多いと思いますが、実はそうではありません。

では、秋分の日はどうやって決まるのでしょうか?

今回は秋分の日がなぜ祝日になったのか由来や意味、食べ物、やることについて解説します。

また、この先の秋分の日がいつになるのか一覧も載せてみました。

「秋分の日」の由来や意味は?

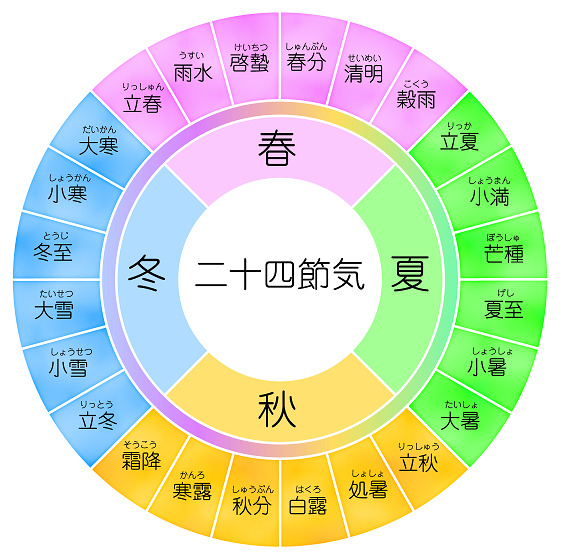

「秋分の日」は1年間を24等分にした二十四節気(にじゅうしせっき)のひとつです。

関連:『二十四節気』とは?読み方と意味一覧!二十四節気の簡単な覚え方

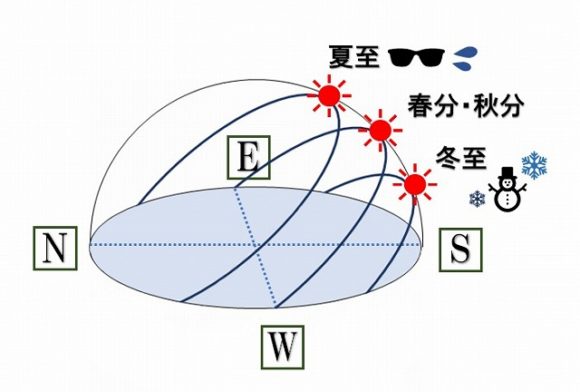

秋分の日は太陽が真東から昇って真西へ沈み、昼と夜の長さがほぼ同じになる日です。(厳密には昼の方が若干長い)

「秋分の日」は昭和22年(1947年)までは、「秋季皇霊祭(しゅうきこうれいさい)」と呼ばれる祭日でした。

「皇霊祭」は年に2回、春と秋にあり、それぞれ「春季皇霊祭」と「秋季皇霊祭」といいます。

「皇霊祭」とは歴代の天皇、皇后、皇族を祭る儀式で古来より重要視されていました。

しかし、第二次世界大戦後にGHQ(連合国軍総司令部)が皇室と繋がりの深い祭日を排除するため、皇霊祭は廃止されました。

皇霊祭はもともとは国の行事として行われていましたたが、現在は皇室の私事として行われています。

そして、秋季皇霊祭の代わりとして、昭和23年(1948年)に「先祖をうやまい、なくなった人々をしのぶ」ことを趣旨として制定されたのが「秋分の日」という祝日です。

秋分の日とお彼岸との関係

秋分の日を含めたの前後7日間を「彼岸(ひがん)」といいます。

「彼岸」とは、雑節(ざっせつ)のひとつです。

雑節とは、二十四節気、五節句のほかに、季節の移り変わりをより適確につかむために設けられた特別な暦日(れきじつ・こよみで定められた日)のことです。

関連:『雑節』の読み方と意味とは?2025年の雑節の日付一覧と食べ物

彼岸は春と秋の2回あり、春分と秋分を「中日(ちゅうにち)」とし、前後それぞれ3日間を合わせた7日間のことを指します。

最初の日を「彼岸入り(ひがんいり)・彼岸の入り(ひがんのいり)」、最後の日を「彼岸明け(ひがんあけ)・彼岸の明け(ひがんのあけ)」と呼びます。

| 日 | 日程 |

| 1日目 | 彼岸入り・彼岸の入り |

| 2日目 | |

| 3日目 | |

| 4日目 | 春分の日・秋分の日(中日) |

| 5日目 | |

| 6日目 | |

| 7日目 | 彼岸明け・彼岸の明け |

秋分の日を中日とした7日間を「秋彼岸」といい、お墓参りや先祖供養の法要を行います。

また、この期間に行う仏事を「彼岸会(ひがんえ)」といい、仏教の各派では「秋季彼岸会(しゅうきひがんえ)」が行われます。

仏教では、煩悩や悩みの海を渡って辿り着く悟りの世界(極楽浄土)を「彼岸」といい、その反対側の今私たちがいる煩悩や迷いに満ちた世界を「此岸(しがん)」といいます。

また、彼岸は西、此岸は東にあるといわれており、春分と秋分は太陽が真東から昇って真西へ沈むことから、夕日が彼岸(極楽浄土・あの世)への道しるべとなり、彼岸に通じやすくなると考えられ、彼岸に近づけるよう修行をしたり、先祖供養をするようになったといわれています。

2025年の秋分の日はいつ?

2025年の秋分の日は9月23日(火)です。

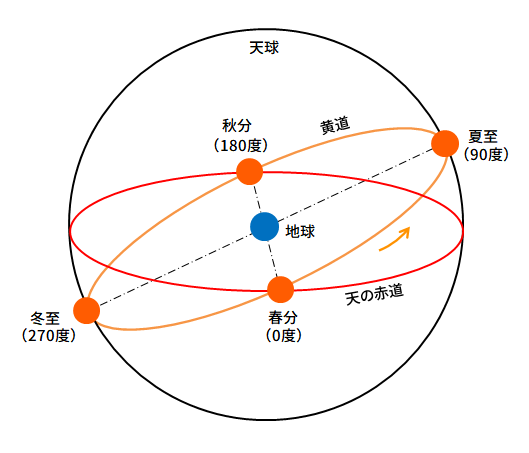

秋分の日は太陽の黄道(おうどう・こうどう)の位置によって算出されるため、その年によって日付が変わる祝日です。

黄道とは、天球(てんきゅう)の上を太陽が移動する道のことです。

天球とは天体の動きをわかりやすくとらえるために考えられたもので、太陽や月などすべての天体は天球にくっついていて、天球の中心に観測者(ここでは地球)がいます。

「秋分の日」は太陽の通り道の黄道と天の赤道の交点「秋分点」を通過した日の事をいい、国立天文台が算出し、閣議決定しているので毎年同じ日になるわけではありません。

毎年2月に翌年の秋分の日が決定し、その先は天文学的に予測した日にちになります。

秋分の日は9月23日がほとんどですから、「秋分の日=9月23日」と思っている人も少なくないかもしれません。

しかし、平成24年(2012年)に116年ぶりに9月22日が秋分の日となりました。

その後は、平成28年(2016年)、令和2年(2020年)、令和6年(2024年)が22日で、その後もしばらくは4年ごとに22日が秋分の日になります。

また、昭和50年(1975年)は、秋分の日が24日でした。

次に24日が秋分の日になるのは2103年の予定です。

さらに、秋分の日が21日になるのは、ずっと先になりますが、計算上では2876年になります。

秋分の日の一覧表

2000年から2050年の秋分の日を一覧にしてみました。

※秋分の日は、毎年2月に翌年の秋分の日が決定し、その先は天文学的に予測した日にちになりますので、今後の一覧の日付は変わる可能性があります。

| 西暦 | 9月22日 | 9月23日 |

| 2001年 | 〇(土) | |

| 2002年 | 〇(日) | |

| 2003年 | 〇(月) | |

| 2004年 | 〇(火) | |

| 2005年 | 〇(木) | |

| 2006年 | 〇(金) | |

| 2007年 | 〇(土) | |

| 2008年 | 〇(日) | |

| 2009年 | 〇(火) | |

| 2010年 | 〇(木) | |

| 2011年 | 〇(金) | |

| 2012年 | 〇(土) | |

| 2013年 | 〇(月) | |

| 2014年 | 〇(火) | |

| 2015年 | 〇(水) | |

| 2016年 | 〇(木) | |

| 2017年 | 〇(土) | |

| 2018年 | 〇(日) | |

| 2019年 | 〇(月) | |

| 2020年 | 〇(火) | |

| 2021年 | 〇(木) | |

| 2022年 | 〇(金) | |

| 2023年 | 〇(土) | |

| 2024年 | 〇(日) | |

| 2025年 | 〇(火) | |

| 2026年 | 〇(水) | |

| 2027年 | 〇(木) | |

| 2028年 | 〇(金) | |

| 2029年 | 〇(日) | |

| 2030年 | 〇(月) | |

| 2031年 | 〇(火) | |

| 2032年 | 〇(水) | |

| 2033年 | 〇(金) | |

| 2034年 | 〇(土) | |

| 2035年 | 〇(日) | |

| 2036年 | 〇(月) | |

| 2037年 | 〇(水) | |

| 2038年 | 〇(木) | |

| 2039年 | 〇(金) | |

| 2040年 | 〇(土) | |

| 2041年 | 〇(月) | |

| 2042年 | 〇(火) | |

| 2043年 | 〇(水) | |

| 2044年 | 〇(木) | |

| 2045年 | 〇(金) | |

| 2046年 | 〇(日) | |

| 2047年 | 〇(月) | |

| 2048年 | 〇(火) | |

| 2049年 | 〇(水) | |

| 2050年 | 〇(金) |

秋分の日の食べ物とは?

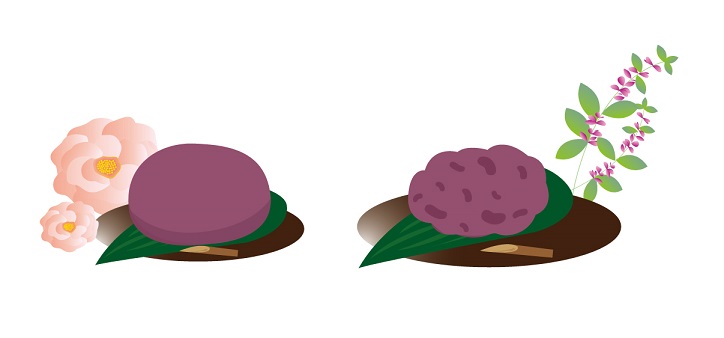

秋分の日には、「おはぎ」を食べます。

おはぎには小豆(あずき)が使われています。

小豆の赤い色には災難から身を守る効果があるといわれており、邪気を払うという信仰と、先祖供養が結びつき、江戸時代に庶民の間で始まった習慣と考えられています。

ところで、おはぎとよく似たもので「ぼたもち」というものがありますね。

春分の日に食べるのがぼた餅、秋分の日にはおはぎと、一般的にはいいますが・・・

このぼた餅とおはぎは、実は同じ食べ物なのです。

ぼた餅は「牡丹餅」、おはぎは「お萩」と、漢字ではこのように書きます。

春は「牡丹」の花が咲く時期なので牡丹餅(ぼたもち)と呼び、秋は「萩」の花が咲く時期なのでお萩(おはぎ)と呼びます。

また、牡丹の花を模して大きく丸い形に、萩の花を模して小さめの楕円形にするそうです。 また、「ぼたもち」はこしあん、「おはぎ」は粒あんで作るそうです。

また、「ぼたもち」はこしあん、「おはぎ」は粒あんで作るそうです。

あんこが違う理由は、小豆(あずき)の収穫時期が秋だからです。

現在は保存技術の向上や品種改良によって、一年を通じておいしい小豆を食べることができますが、昔は違いました。

「ぼたもち」は、秋に収穫した小豆を春まで貯蔵して作りました。

そのため、貯蔵した小豆の皮が硬くなってしまうので、皮を取り除いたこしあんにして食べていたのです。

「おはぎ」は、秋に収穫ばかりの小豆で作りました。

収穫したての小豆は香が良く、皮も柔らかいので粒あんにして食べたのです。

その名残りで、現在もそのように作ることがあります。

秋分の日にやることとは?

秋分の日はお彼岸でもありますので、お墓参りや先祖供養の法要を行います。

「先祖をうやまい、なくなった人々をしのぶ」ことを趣旨とした祝日でもありますので、お墓が遠方にあってなかなか足を運べない場合でも、ご先祖様に感謝して過ごすと良いですね。

「おはぎ」と「ぼたもち」。

その季節の花の名を使い、季節にあった呼び方をするのは日本人ならではですよね。

おはぎはスーパーやコンビニで購入することができますが、今年は手作りしてみるのもいいかもしれません。

手作りのおはぎをお供えすれば、ご先祖様もきっと喜んでくれるでしょう!

関連:『二十四節気』とは?読み方と意味一覧!二十四節気の簡単な覚え方

関連:『雑節』の意味と読み方とは?2025年の雑節の日付一覧

コメント