日本には春夏秋冬のほかに季節を表す言葉がたくさんあります。

カレンダーには数字以外にもその日がどういう日なのか、注釈が書かれていることがありますね。

その中に「寒露」「霜降」と書いてあるのを見たことはありませんか?

なんとなく「寒い季節の言葉」と想像してしまいますが、それぞれの言葉の意味などを詳しく解説します。

「寒露」の意味とは?

読み方は「かんろ」です。

朝露が冷たい外気に晒されて凍る直前の時期、またはその露のことを寒露といい、野草に降りた露が寒さで凍る一歩手前の時期という意味があります。

このころになると、秋の長雨が終わり大気の状態が安定し、空気が澄んで晴れの日が多くなります。

2024年の「寒露」はいつ?

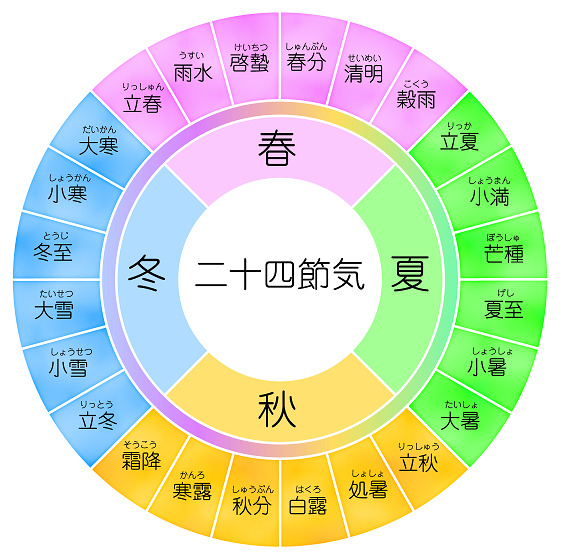

「寒露」は二十四節気のひとつです。

二十四節気は1年間を24等分したもので、太陽の動きを基準に決まるため、毎年同じ日に当たるわけではありません。

「寒露」は、毎年だいたい10月8日ごろで、2024年は10月8日(火)です。

期間を指す場合もあり、その場合は次の二十四節気である「霜降」の前日までの期間となり、2024年10月8日(火)~10月22日(火)までとなります。

「霜降」の意味とは?

読み方は「そうこう」です。

朝晩の冷え込みが厳しくなり、朝霜が見られる頃、霜が降りる頃という意味があります。

徐々に日が短くなり、本格的な冬に備えて冬支度を始めるのもこの頃とされています。

また、昼夜の寒暖差が激しくなり、紅葉が見ごろを迎える頃でもあります。

2024年の「霜降」はいつ?

「霜降」は二十四節気のひとつです。

二十四節気は1年間を24等分したもので、太陽の動きを基準に決まるため、毎年同じ日に当たるわけではありません。

「霜降」は、毎年だいたい10月23日ごろで、2024年は10月23日(水)です。

期間を指す場合は、次の二十四節気である「立冬」の前日までの期間となり、2024年10月23日(水)から11月6日(水)までとなります。

「寒露」と「霜降」の食べ物はなに?

「寒露」も「霜降」も、特別な行事食というものはありません。

旬のものをいただくようにするといいでしょう。

●「寒露」の頃に旬を迎える食べ物

・キノコ類

・栗

・銀杏

・さつまいも

・鮭

・秋刀魚

・里芋 などなど

●「霜降」の頃に旬を迎える食べ物

・キノコ類

・りんご

・ゆず

・鮭

・鯖

・秋刀魚

・落花生

・小豆 などなど

季節が、秋から冬へと移り変わる時期だということがわかりましたね。

昼夜の寒暖差が厳しくなる頃なので、体調管理に気を付けましょう。

一年中食べることができる食材にも、旬があります。

旬に収穫されたものは栄養分が最も高い状態にあります。

季節の変わり目は体調を崩す方が多いですから、旬の物を食べて元気に過ごせるといいですね!

関連:立冬とは?2024年はいつ?食べ物は何を食べたらいいの?

関連:行事食の意味と由来とは?春夏秋冬(1月~12月)季節の食べ物と旬の食材一覧

コメント