カレンダーにはいろいろな情報が載っていますよね。

日付や曜日を知るだけではなく「暦注」と呼ばれるものが数多く載っており、その日の吉凶を知ったり、運勢を確認したりできます。

「八専」も暦注のひとつなのですが、どういうものなのでしょうか?

今回は「八専」についてわかりやすく解説します。

「八専」の意味とは?

八専の読み方は「はっせん」です。

私たちが普段使うカレンダーは日にちが数字で書かれていますよね?

これを数字ではなく干支(えと)に当てはめたものを「日の干支」といいます。

「八専」は日の干支で「壬子(みずのえね)」から「癸亥(みずのとい)」までの12日間を指し、何事もうまくいかない期間とされています。

この期間は以下のことは避けた方が良いといわれています。

●入籍や結婚など婚礼に関すること

●契約

●建物の解体、木の伐採のような破壊につながること

●引っ越し

●法事

●神事 など

また、八専の期間は雨が多いため農家にとって凶日といわれ、木や竹などをこの期間に伐採すると虫が入ってしまうため避けた方が良いといわれています。

「八専」は12日間ですが、カレンダーの暦注には「八専 一日目」「八専 二日目」のように書かれているわけではなく、最初の日を「八専始まり」、最後の日を「八専終わり」というように書かれていることが多いです。

「八専」と陰陽五行説

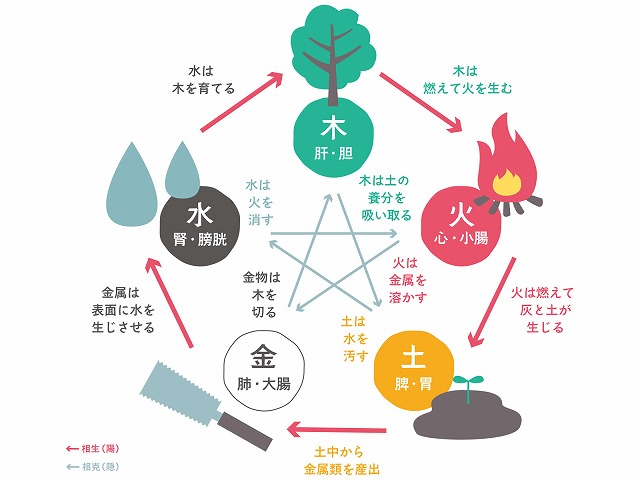

「八専」は、陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)に基づいた考え方から来ています。

陰陽五行説とは「陰陽説(いんようせつ)」と「五行説(ごぎょうせつ)」が合わさった考え方でそれぞれの説の意味は以下とおりです。

■陰陽説

この世のすべてのものを陰と陽に分類する思想

■五行説

万物は木、火、土、金、水の五種類の元素からなるという自然哲学の思想

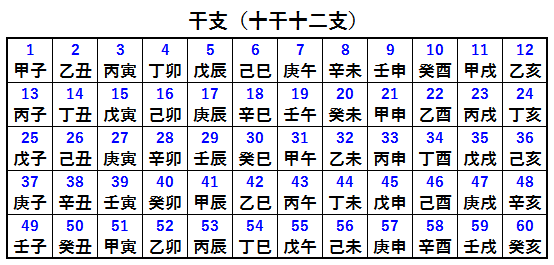

先ほどカレンダーの日にちを数字ではなく干支(えと)に当てはめたものを「日の干支」と説明しましたが、干支のことを「十干十二支(じっかんじゅうにし)」ともいいます。

十干(じっかん)とは

甲(こう)

乙(おつ)

丙(へい)

丁(てい)

戊(ぼ)

己(き)

庚(こう)

辛(しん)

壬(じん)

癸(き)

のことで

十二支(じゅうにし)は

子(ね)

丑(うし)

寅(とら)

卯(う)

辰(たつ)

巳(み)

午(うま)

未(ひつじ)

申(さる)

酉(とり)

戌(いぬ)

亥(い)

のことです。

五行説の考えから、十干にはそれぞれ「木」「火」「土」「金」「水」のどれかが割り当てられており、さらに、陰陽説の「陽」を表す「兄(え)」と「陰」を表す「弟(と)」が割り当てられ、以下のようになります。

甲(木(き)の兄(え))=「きのえ」

乙(木(き)の弟(と))=「きのと」

丙(火(ひ)の兄(え))=「ひのえ」

丁(火(ひ)の弟(と))=「ひのと」

戊(土(つち)の兄(え))=「つちのえ」

己(土(つち)の弟(と))=「つちのと」

庚(金(か)の兄(え))=「かのえ」

辛(金(か)の弟(と))=「かのと」

壬(水(みず)の兄(え))=「みずのえ」

癸(水(みず)の弟(と))=「みずのと」

十二支も五行説の考えから「木」「火」「土」「金」「水」が割り当てられており、以下のようになります。

子(水)

丑(土)

寅(木)

卯(木)

辰(土)

巳(火)

午(火)

未(土)

申(金)

酉(金)

戌(土)

亥(水)

これらの十干と十二支を組み合わせると60の組み合わせが出来上がります。

組み合わせの順番は

1番目を「甲子(きのえね)」

2番目を「乙丑(きのとうし)」

3番目を「丙寅(ひのえとら)

4番目を「丁卯(ひのとう)」

5番目を「戊辰(つちのえたつ)」・・・と続き

「壬子(みずのえね)」は49番目

最後が「癸亥(みずのとい)」が60番目となります。

これを年に当てはめると、60年で一巡し、日に当てはめると、60日で一巡します。

そして、五行説では、木と木、火と火のように、同じものが重なることを「専一(せんいつ・せんいち)」といいます。

例えば、「壬子」の場合、「壬」は「水」で、「子」も「水」となり同じものが重なります。

同じものが重なるため、物事に偏りができ、悪いことはさらに悪くなると考えられているため、何事もうまくいかないとされているのです。

49番目の「壬子(みずのえね)」から60番目の「癸亥(みずのとい)」までの12日間は、同じものが重なるの日が8日あるので「八専」と言います。

「八専」はいつ?

先ほども説明した通り、八専は、日の干支が壬子(49番目)から癸亥(60番目)の間の12日間のことで、以下のとおりになります。

赤文字は同じものが重ならない日で「間日(まび)」といいます。

| 番目 | 干支(十干十二支) | 重なるもの |

| 49番目 | 壬子(みずのえね) | 壬=水 子=水 |

| 50番目 | 癸丑(みずのとうし) | 癸=水 丑=土 |

| 51番目 | 甲寅(きのえとら) | 甲=木 寅=木 |

| 52番目 | 乙卯(きのとう) | 乙=木 卯=木 |

| 53番目 | 丙辰(ひのえたつ) | 丙=火 辰=土 |

| 54番目 | 丁巳(ひのとみ) | 丁=火 巳=火 |

| 55番目 | 戊午(つちのえうま) | 戊=土 午=火 |

| 56番目 | 己未(つちのとひつじ) | 己=土 未=土 |

| 57番目 | 庚申(かのえさる) | 庚=金 申=金 |

| 58番目 | 辛酉(かのととり) | 辛=金 酉=金 |

| 59番目 | 壬戌(みずのえいぬ) | 壬=水 戌=土 |

| 60番目 | 癸亥(みずのとい) | 癸=水 亥=水 |

「間日」とは?

間日は、特に何もない日、悪い影響を受けない日とされており、八専の間日は50番目「癸丑」、53番目「丙辰」、55番目「戊午」、59番目「壬戌」の4日が間日になります。

この4日は、八専の影響を受けませんので、八専の期間であっても入籍、引っ越し、法事などをしても問題ありません。

2025年八専の始まりと終わりの日はいつ?

2025年の八専は以下の通りです。

| 八専始まり | 八専終わり | 間日 |

| 2月12日(水) | 2月23日(日) | 2月13日(木)、16日(日)、18日(火)、22日(土) |

| 4月13日(日) | 4月24日(木) | 4月14日(月)、17日(木)、19日(土)、23日(水) |

| 6月12日(木) | 6月23日(月) | 6月13日(金)、16日(月)、18日(水)、22日(日) |

| 8月11日(月) | 8月22日(金) | 8月12日(火)、15日(金)、17日(日)、21日(木) |

| 10月10日(金) | 10月21日(火) | 10月11日(土)、14日(火)、16日(木)、20日(月) |

| 12月9日(火) | 12月20日(土) | 12月10日(水)、13日(土)、15日(月)、19日(金) |

「八専」がどういう期間なのかわかりましたね。

12日間も続くので何もできないよ!と思うかもしれませんが、凶日の影響を受けない間日を選ぶと良いですね。

とはいうものの、「八専」は科学的根拠はありませんので、より良い日を選ぶための参考にする程度が良いのかもしれません。

特に出産は日にちを選べませんし、「八専に出産してしまった」と悩んでしまっては大変ですから、気にしないのが一番です!

関連:不成就日とは?2025年はいつ?大安と重なった日はどうなるの?

関連:三隣亡の意味とは?2025年カレンダー。引越し、入籍は?

コメント

コメント一覧 (2件)

土用は土いじりを控えたほうがよいのは知っておりましたが、八せん中もなのですね。よい学びになりました。ありがとうございます。

コメントありがとうございます!お役に立てて嬉しいです。