今回は、「百人一首」を一首ずつ、作者とその意味を紹介していきます。

また、その中から特に人気のある有名な歌を10首選んでみました!

誰もがお正月や学校の授業で一度はやったことがある「百人一首のカルタ取り」の遊び方とルールについても解説します。

百人一首とは?

読み方は「ひゃくにんいっしゅ」です。

「百人一首」とは、百人の歌人の和歌を、一人一首ずつ選んだ和歌集です。

百人一首には、

- 新百人一首

- 武家百人一首

- 女房百人一首

- 後撰百人一首

- 源氏百人一首

などがありますが、

百人一首といえば、1235年頃に藤原定家(ふじわら の さだいえ/ていか・1162年~1241年)が編纂した『小倉百人一首(おぐらひゃくにんいっしゅ)』を指します。

小倉百人一首は百人一首の中で最も古く、京都・嵯峨野の小倉山の麓(ふもと)で編纂されたことから、この名がついたといわれています。

藤原定家

定家は、親しい人に頼まれ、山荘のふすまに飾るために、百人の歌人の歌を一首ずつ色紙にしました。

これが今に残る「小倉百人一首」のもとになったと言われています。

小倉百人一首の和歌は、全て勅撰和歌集(ちょくせんわかしゅう)から選ばれ、奈良時代から鎌倉時代初めまでの和歌が、ほぼ時代順に配列されているのが特徴です。

勅撰和歌集とは、天皇や上皇の命によって作られた歌集のことです。

また、和歌のカテゴリーである部立(ぶだて)は以下のとおりです。

- 「恋」43首

- 「春」6首

- 「夏」4首

- 「秋」16首

- 「冬」6首

- 「離別」1首

- 「羈旅(きりょ・旅情を詠んだもの)」4首

- 「雑(ぞう・部立に属しない)」20首

雑の中には、「雑秋(ぞうあき・ざっしゅう)」1首が含まれます。

雑秋とは、秋の季節が含まれていますが、歌の内容が秋がテーマではないものです。

恋の歌が大半を占め、四季の中では秋が最も多く収められていることがわかりますね。

「百人一首カルタ」のルール

「百人一首カルタ」の遊び方とルールを紹介する前に、少し和歌の基本を解説したいと思います。

和歌は、五・七・五・七・七の三十一文字(みそひともじ)で表現される短い詩で、一首(いっしゅ)、二首(しゅ)と数えます。

また、最初の五・七・五までの部分を「上(かみ)の句」そして、残りの七・七の部分を「下(しも)の句」といいます。

では、1つ例を挙げてみましょう。

例:「春すぎて 夏来にけらし 白妙の 衣ほすてふ 天の香具山」

この和歌では、

「春すぎて 夏来にけらし 白妙の」が「上の句」

「衣ほすてふ 天の香具山」が「下の句」

となりますね。

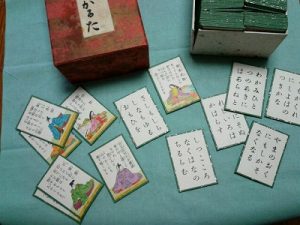

次に、「百人一首カルタ」についてですが、カルタには「絵札(読み札)」と「字札(取り札)」がそれぞれ百枚ずつあります。

絵札(読み札)には和歌が一首書いてあり、読む人はそれを見ながら読み上げます。

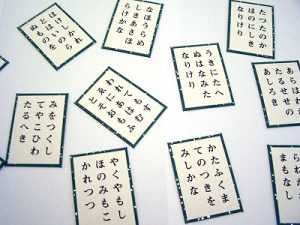

一方、字札(取り札)には、和歌の下の句だけが書いてあり、取る人はそれを取っていくというのが基本的なルールになります。

「百人一首カルタ」の遊び方

「百人一首カルタ」の遊び方を見ていきましょう。

散らし取り(ちらしとり)

各個人で競い合う、最も一般的なカルタ遊びです。

【人数】

二人以上であれば何人でもかまいません。

【進め方】

| ① | 百枚の取り札をバラバラに並べ、そのまわりに取る人が座ります。 |

| ② | 読む人は読み札をよくまぜて、上の句から下の句の順で札を読んでいきます。 |

| ③ | 取る人は上の句が読まれた時点で、下の句が分かればすぐに取ることができます。 |

| ④ | 上の句だけで下の句がわからなければ、下の句が読まれるまで待たなければなりません。 |

| ⑤ | 取り札が全部なくなったら終わり。一番多く取った人の勝ちです。 |

源平合戦(げんぺいがっせん)

源氏と平氏の2つのチームに分かれて競い合う団体戦です。

「源平戦(げんぺいせん)」ともいいます。

【人数】

源氏と平氏の2チームでそれぞれ人数を揃えます。

【進め方】

| ① | 百枚の取り札をよく混ぜ、各チームに五十枚ずつ配ります。 |

| ② | 源氏と平氏は向かい合って座り、お互いに五十枚の取り札を自分の方向に三段に並べます。 |

| ③ | その後は、散らし取りと同様に、読む人は上の句から読み、取る人はその時点で分かればとっていきます。 ただし、相手チームにある取り札をとった場合は、自分のチームの取り札を相手に渡します。 |

| ④ | 自分のチームの取り札が早くなくなった方が勝ちです。 |

自分・相手チームを問わず間違った取り札に手を触れてしまった場合(おてつき)は、相手チームから1枚受け取り、自分のチームのところに並べます。

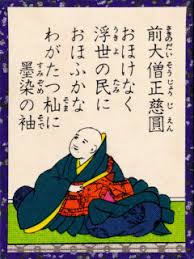

坊主めくり

絵札(読み札)だけを使う遊び方で、和歌を知らなくても気軽に楽しめます。

【人数】

二人以上であれば何人でもかまいません。

【進め方】

| ① | シャッフルした絵札を裏向きに重ねておきます。山札といいます。 |

| ② | 順番に一枚ずつめくっていきます。

絵札が男性の場合、そのまま自分の札として持ちます。 絵札が僧侶(坊主)の場合、自分が持っている札をすべて山札の横に重ねます。 絵札が女性の場合、山札の横に置かれた札をすべて自分の札として持ちます。 |

| ③ | 百枚すべてめくり終わった時に手元に一番多く絵札を持っていた人の勝ちとなります。 |

最後まで勝ち負けが分からない、そして逆転勝利もありうるゲームです。

下の句カルタ ※北海道の独特の遊び

読み札は一般的な百人一首と同じですが、読み上げるのは下の句だけです。

下の句を読んで、下の句の札を取るのでこの名前がつきました。

また、木札(木製カルタ)であり、くずし字で書かれていることも特徴です。

【人数】

三対三のチーム(源氏と平氏に別れます)戦です。

【進め方】

| ① | 百枚の取り札を両チーム五十枚ずつ持ちます。 |

| ② | 両チーム向かい合って座り、お互いに五十枚の取り札を自分の方向に三段に並べます。 |

| ③ | 読み手は下の句を読み上げ、読まれた札に対応する札を取っていきます。 相手の札を取った場合は、自分のチームから一枚相手に渡します。 ※お手つきをしたら、相手から一枚受け取ることになります。 |

| ④ | 自分のチームの取り札が早くなくなった方が勝ちです! |

競技カルタ

「競技カルタ」は、明治時代に黒沢涙香というジャーナリストが自分の新聞社「萬朝報(よろずちょうほう)」の主催で競技カルタ大会を開いた時にルールを決めたのがはじまりです。

現在、競技カルタ大会は全国で年間約50を数え、毎年1月には名人戦、クイーン戦が開かれ、男女の日本一が決まります。

その速さ、激しさから「たたみの上の格闘技」とも言われています。

【人数】

1人対1人の個人戦

【進め方】

| ① | まず百枚の字札を裏向きにしてよくかきまぜ、そこから二十五枚ずつ取ります。 それが各自の持ち札になります。 ※裏向きにするのは自分の得意な札や好きな札を選ぶことができないようにするためです。 |

| ② | お互いに二十五枚の取り札を自分の方向に三段に並べます。 ※両陣の札で五十枚となり、残りの五十枚は箱にしまって競技に使用しません。しかし、読み手は百枚読むので、使わない札は空札(からふだ)となります。 |

| ③ | 並べ終わったら十五分間暗記時間が設けられ、五十枚の札と、札のおかれた場所をしっかり覚えます。 十五分経つと競技が開始します。 |

| ④ | 読み手は、百人一首にない歌(序歌という)を最初に読み、下の句だけを繰り返します。 |

| ⑤ | 一秒おいて、つぎの札の上の句だけを読み、読まれた歌の字札が場にあれば、その札に先にふれた方がその札を取ったことになります。 自陣の札を取った時はそのままですが、敵陣の札を取った時は、自陣の札からすきなものを一枚相手に送ることができます。 |

| ⑥ | このようにして試合を進め、先に自陣の札がなくなった方が勝ちになります。 |

【注意すること】

※読まれた札がない陣の札にさわってしまった時は、「お手つき」になります。

たとえば、読まれた札が敵陣にあるのに、自陣の札にさわってしまった時は「お手つき」です。

「お手つき」をした時は、ペナルティとして相手の陣地から札を一枚送られます。

「お手つき」をした人の陣に、札が一枚増えるということです。

※空札が読まれたのに札にさわってしまったときも「お手つき」になります。この場合も、ペナルティとして相手の陣地から札を一枚送られます。

※両手を使うことは禁止されており、最初に右手で取り始めたら、その試合中は左手でさわった札は無効になります。

※読み手が上の句を読みはじめる前に、手をたたみから離したり、競技線内に入れたりしてはいけません。

※自陣の札の配置を変えるのは自由ですが、その時はそのことを相手に伝えなければなりません。

「百人一首」の作者と意味一覧、人気の和歌はどれ?

小倉百人一首の歌を歌番号(

それぞれの作者と意味、そしてどの部立(カテゴリー)に属しているか記しました。

また、小倉百人一首の中でも特に人気のある有名な歌を10首選び、歌の後に★を付けました。

1.『秋の田の かりほの庵の とまをあらみ わが衣手は 露にぬれつゝ』★

作者:天智天皇

部立:秋

意味:

秋の田の側にある小屋は、刈った稲穂を置くための仮小屋なので、屋根の草の網目が粗くて、私の着物の袖はもれてくる夜露に濡れてしまうなあ。

※「とま(苫)」

すげやかやなどの草をあんで作ったむしろで、屋根などに用いられました。

※「衣手(ころもで)」

着物の袖のことです。

2.『春すぎて 夏来にけらし 白妙の 衣ほすてふ 天の香具山』★

作者:持統天皇

部立:夏

意味:

いつの間にか、春が過ぎて夏が来てしまったらしい。夏になると真っ白な着物をほすという天の香具山に、真っ白い夏の着物がほしてあることだよ。

※「天の香具山」

奈良県橿原市にある山。畝傍山(うねびやま)、耳成山(みみなしやま)とともに大和三山と言われ、昔から神の山として信仰されてきました。

3.『足引きの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を ひとりかもねむ(ん)』

作者:柿本人麻呂

部立:恋

意味:

山鳥の長くたれさがった尾のような、長い長い秋の夜。私は恋しい人と離れて、たった一人、寂しく寝ることであろうか。

※「山鳥」

キジ科の鳥で、オスの尾の長さは1メートルを超えることもあります。

4.『田子の浦に うち出(い)でてみれば 白妙の ふじの高嶺に 雪はふりつつ』

作者:山部赤人

部立:冬

意味:田子の浦の長めのよいところに進み出て遥か彼方を見渡すと、あの白い富士山の山頂に今、雪が降り続いている。

※「田子の浦」・・・静岡県の駿河湾にそそぐ富士川河口付近の海岸ですが、この歌の時代には、駿河湾の西部一帯をさし、和歌によく詠まれる有名な地名、歌枕とされてきました。

5.『奥山に 紅葉ふみわけ 鳴く鹿の 声きく時ぞ 秋は悲しき』

作者:猿丸大夫

部立:秋

意味:

人里離れた寂しい山の中で、紅葉を踏み分けて鹿が鳴いている。その声を聞く時こそまさに、秋の寂しさが心にしみて悲しく感じられたことだよ。

6.『かささぎの 渡せる橋に 置く霜の 白きを見れば 夜ぞふけにける』

作者:中納言家持

部立:冬

意味:

かささぎ(カラス科の鳥)の群れが翼を広げて橋をかけたという言い伝えがある天の川。その橋がまるで霜が降りたかのように真っ白に見えることから考えると、もうずいぶん夜も更けてしまったことだなあ。

7.『天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に出(い)でし月かも』

作者:阿倍仲麻呂

部立:羈旅

意味:

大空をはるかに仰ぐと、美しい月が出ている。ああ、ふるさと春日の三笠山で見たあの懐かしい月がのぼっているよ。

※「春日」

奈良市東部の地名です。「三笠の山」は、そこにある山で、ふもとに春日大社があります。

8.『わが庵は 都のたつみ しかぞ住む 世をうぢ山と 人はいふなり』

作者:喜撰法師

部立:雑

意味:

私の住む小屋は都の東南にあり、このように心やすらかに暮らしている。それなのに世間の人は、私が住みづらい世の中をのがれて、宇治山に隠れ住んでいるといっているそうだ。

※「たつみ」

十二支の方位で辰と巳の中間で、東南の方角のことです。

※「うぢ山」

京都府宇治市にある宇治山のことです。

9.『花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに』★

作者:小野小町

部立:春

意味:

桜の花と同じように私の容姿はすっかり衰えてしまいましたよ。むなしくわが身に降る長雨を眺めて暮らし、物思いに沈んでいるうちに。

10.『これやこの 行くも帰るも 別れては 知るも知らぬも 逢坂の関』

作者:蝉丸

部立:雑

意味:

これがまあ、東国へ行く人も都に帰る人も、前から知っている人もまだ知らない人も、みんなここで別れ、ここで出会うと言う有名な逢坂の関所なのだなあ。

※「逢坂の関」

京都から滋賀に向かう途中にある小高い峠「逢坂山」に置かれた関所で、人や物の出入りを見張るために設けられました。

11.『わたの原 八十島かけて こぎ出(い)でぬと 人には告げよ 海人の釣舟』

作者:参議篁

部立:羈旅

意味:

大海原に浮かぶ数多くの島々をめざして、私を乗せた舟はこぎだしていったと、どうか都にいる恋しい人にだけは伝えておくれ、そこの漁師のつり舟よ。

※「八十島(やそしま)」

「八十」は数が多いことをさします。「八十島かけて」は、島から島へと巡っていくことを表現しています。

12.『天(あま)つ風 雲のかよひ(い)路 吹きとぢよ 乙女のすがた しばしとどめむ(ん)』

作者:僧正遍照

部立:雑

意味:

空を吹く風よ、雲の中にあるという、天と地を結ぶ通路を閉ざしておくれ。この美しく舞う天女たちの姿を、もうしばらく、ここにひきとめておきたいから。

※補足

陰暦の11月にその年に収穫した穀物を神に供える儀式(新嘗祭)が行われます。その翌日に開かれた豊明節会(とよのあかりのせちえ)という宴で披露された「五節の舞姫」の美しさに感動してこの歌は詠まれたと言われています。

13.『筑波嶺(つくばね)の 峰より落つる 男女川(みなのがわ) 恋ぞつもりて 淵となりぬる』

作者:陽成院

部立:恋

意味:

筑波山の峰から流れ落ちるみなの川は、次第に水かさを増して、深い淵になります。それと同じように、あなたを思う私の恋心も積もり積もって、今では深い思いの淵のようになってしまいました。

※「筑波嶺(つくばね)」

茨城県南西部にある筑波山のことで、和歌によく詠まれる歌枕としても有名な場所です。

※「男女川(みなのがわ)」

筑波山を源として流れる川で「水無乃川」とも書きます。

14.『陸奥の しのぶもぢずり 誰ゆへに みだれそめにし 我ならなくに』★

作者:河原左大臣

部立:恋

意味:

陸奥の国の信夫の地で作られる乱れ模様のように、私の心は乱れています。こうなったのは誰のせいでもない、あなたのせいなのですよ。

※「しのぶもぢずり」

陸奥国信夫郡(福島県福島市)で産した、乱れ模様に染めた布のことです。

15.『君がため 春の野に出(い)でて 若菜つむ わが衣手に 雪はふりつつ』★

作者:光孝天皇

部立:春

意味:

あなたのために春の野に出て若菜を摘み取っていると、私の着物の袖に雪がしきりに降りしきっていることだよ。

※「若菜」

春に生える食用の草のこと。春の七草が代表的なものです。

16.『立ち別れ いなばの山の 峰に生(お)ふる まつとし聞かば 今かへりこむ(ん)』

作者:中納言行平

部立:離別

意味:

私はこれから因幡(いなば)の国に行きますが、行く先の稲羽山の峰に生えている松のように、皆さんが私を待っていると聞いたら、すぐにでも帰ってきましょう。

※「いなばの山」

因幡国(鳥取県)の稲羽山で、鳥取県岩美郡国府町にあります。

17.『ちはやぶる 神代(かみよ)も聞かず 竜田川 からくれなゐ(い)に 水くくるとは』★

作者:在原業平朝臣

部立:秋

意味:

不思議なことが多かった神代にも、聞いたことがないなあ。竜田川に紅葉が散り敷いて、流れる水を鮮やかな紅色にくくり染めにするなどということは。

※「ちはやぶる (千早振る)」

枕詞。勢いが激しいという意味で「神」また地名「宇治」にかかる。のちには「ちはやふる」とも。

※「竜田川」

奈良県生駒郡斑鳩町の南を流れて大和川に注ぐ川で、紅葉の名所です。

18.『住(すみ)の江の 岸による波 よるさへ(え)や 夢の通ひ(い)路 人目よくらむ』

作者:藤原敏行朝臣

部立:恋

意味:

住の江の岸に寄る波の「よる」という言葉ではありませんが、昼の現実の世界はともかく、なぜ夜の夢の中の通い路さえ、あなたは人目を避けようとするのでしょうか。

※「住の江(すみのえ)」

今の大阪市住吉区あたりの浜辺です。住吉神社(住吉大社)と海岸松が有名でよく和歌に詠み込まれる歌枕となっています。

19.『難波潟(なにわがた) みじかき蘆(あし)の ふしの間も 逢は(わ)でこの世を 過ぐしてよとや』

作者:伊勢

部立:恋

意味:

難波潟に生えている蘆の節と節の間のような、ほんの短い時間でもお逢いしたいのです。それなのにそれさえも叶わず、この一生を過ごせとおっしゃるのですか。

※「難波潟」

今の大阪湾の古いよび名で、蘆がたくさん生えていました。

20.『わびぬれば 今はた同じ 難波なる みをつくしても 逢は(わ)む(ん)とぞ思ふ(う)』

作者:元良(もとよし)親王

部立:恋

意味:

あなたとのうわさでこんなにも悩み苦しんでいるのだから、今はもう身を捨てたも同じこと。いっそ難波の海にある澪標(みおつくし)のように、この身をほろぼしてもいいから、あなたに逢いたいと思う。

※「みをつくしても」

「澪漂(みおつくし)」と「身を尽くし」の掛詞。「澪標」は、船の航路を示すために立てられた標識のことです。「身を尽くし」は「身を滅ぼす」という意味です。

21.『今来む(ん)と 言ひしばかりに 長月の 有明の月を 待ち出(い)でつるかな』

作者:素性法師(そせいほうし)

部立:恋

意味:

あなたが「今にも行こう」とおっしゃったばかりに、私は九月の長い夜をずっとあなたを待ちつづけ、とうとう有明の月が出るのを待つことになってしまいました。

※「有明の月」

夜更けに出て、夜が明けてもまだ空に残っている月のことです。

22.『吹くからに 秋の草木の しを(お)るれば むべ山風を 嵐と言ふらむ』

作者:文屋康秀(ふんやのやすひで)

部立:秋

意味:

山から風が吹くと、たちまち秋の草木がしおれてしまう。なるほど、それで山から吹きおろす風を「嵐」と言うのだなあ。

23.『月見れば 千々に物こそ 悲しけれ わが身ひとつの 秋にはあらねど』

作者:大江千里(おおえのちさと)

部立:秋

意味:

月を見ていると、心が様々な思いに乱れてかぎりなく物悲しくなってくる。私ひとりのためにやってきた秋ではないのだろうけれど。

24.『このたびは ぬさも取りあへ(え)ず 手向山(たむけやま) 紅葉の錦 神のまにまに』

作者:菅家(かんけ・菅原道真を尊敬した呼び方)

部立:羈旅

意味:

今回の旅は、急な旅立ちでしたので、幣(ぬき)の用意もできませんでした。かわりに手向山(たむけやま)の錦のように美しい紅葉を、幣としてお供えします。神よ、どうか、御心のままにお受け取りください。

※「幣(ぬさ)」

神に祈る時にささげるもののことです。

※「手向山(たむけやま)」

京都から奈良に行く途中にあったとされる山で、神仏にささげものをするという「手向ける」が掛けられています。

25.『名にしおは(わ)ば 逢坂山の さねかづら 人にしられで くるよしもがな』

作者:三条右大臣

部立:恋

意味:「逢って一緒に寝る」という名前を持つ逢坂山のさねかずらよ。その名の通りなら、さねかずらの蔓をたぐるように、人に知られないでこっそりあなたのもとへ通う方法があればよいのになあ。

※「逢坂山」

山城国(京都府)と近江国(滋賀県)の境にある山です。

26.『小倉山 峰のもみぢ葉 心あらば 今ひとたびの みゆき待たなむ』

作者:貞信公

部立:雑秋

意味:

小倉山の峰を彩るもみじ葉よ、もしお前に心があるのならば、もう一度、天皇がおいでになるはずだから、それまで散らないで待っていて欲しいものだ。

※「小倉山(おぐらやま)」

京都市右京区にある山のことです。

27.『みかの原 わきて流るる いづみ川 いつ見きとてか 恋しかるらむ』

作者:中納言兼輔

部立:恋

意味:

みかの原を分けるように湧き出て流れる「いづみ川」。その「いつみ」という言葉のように、いつ見たというわけでもないのに、どうしてこんなにあなたが恋しく思われるのでしょうか。

※「みかの原」

京都府相楽郡にある地名です。

※「いづみ川」

今の木津川のことです。

28.『山里は 冬ぞさびしさ まさりける 人目も草も かれぬと思へ(え)ば』

作者:源宗于朝臣

部立:冬

意味:

山の中にある村は、いつも寂しいものだが、特に冬になると寂しさが増してくるものだ。人の訪れも途絶え、あたりの草も枯れてしまうと思うと。

29.『心あてに 折らばや折らむ(ん) 初霜の 置きまどは(わ)せる 白菊の花』

作者:凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)

部立:秋

意味:

当てずっぽうに、折るなら折ってみようか。初霜が一面に降って区別がつきにくくなっている白菊の花を。

30.『有明の つれなく見えし 別れより 暁ばかり 憂きものはなし』

作者:壬生忠岑(みぶのただみね)

部立:恋

意味:

あなたとお別れした暁の空に、有明の月がそっけなく残っていました。それからというもの、夜明け方ほど辛く悲しく思われるものはありません。

31.『朝ぼらけ 有明の月と 見るまでに 吉野の里に 降れる白雪』

作者:坂上是則

部立:冬

意味:

夜がほのぼのと明けるころ、辺りを見渡すと、まだ残っている明け方の月ではないかと思ってしまう程に、吉野の里に降り積もっている白雪よ。

※「吉野の里」

奈良県吉野郡周辺。春は桜、冬は雪の名所と詠われました。

※「有明の月」

夜更けに出て、夜が明けてもまだ空に残っている月のことです。

32.『山川に 風のかけたる しがらみは 流れもあへぬ 紅葉なりけり』

作者:春道列樹

部立:秋

意味:

山の間を流れる川に、風がかけ渡した柵があった。いったいどんなものかと思ったら、それは流れることができないでたまっている紅葉であったよ。

33.『久方の 光のどけき 春の日に 静心(しづごころ)なく 花の散るらむ』★

作者:紀友則

部立:春

意味:

日の光がのどかにさしている春の日に、どうしてあれほど慌ただしく、落ち着いた心もなく桜の花は散っていくのだろうか。

34.『誰をかも 知る人にせむ(ん) 高砂の 松も昔の 友ならなくに』

作者:藤原興風

部立:雑

意味:

年老いた私は、いったい誰を友とすればよいのだろうか。あの長生きで有名な高砂の松でさえも、昔からの友人ではないのだから。

※「高砂」

今の兵庫県高砂市で、松の名所として有名で、「高砂の松」といえば、長生きや、めでたいことを表しました。

35.『人はいさ 心も知らず ふるさとは 花ぞ昔の 香(か)に匂ひける』

作者:紀貫之

部立:春

意味:

人の心は変わりやすいものですから、あなたの心は昔と同じままかどうか分かりません。しかし、懐かしいこの里の梅の花だけは、昔のままの香りで咲き匂っていますね。

36.『夏の夜は まだ宵ながら 明けぬるを 雲のいづこに 月やどるらむ(ん)』

作者:清原深養父

部立:夏

意味:

夏の夜は短く、まだ宵のくちと思っている間に明けてしまった。沈みそびれた月は今ごろ、雲のどのあたりに宿っているのであろうか。

37.『白露に 風の吹きしく 秋の野は つらぬきとめぬ 玉ぞ散りける』

作者:文屋康秀

部立:秋

意味:

草葉に白露がおりている秋の野原に風が吹きつけて、露が飛び散る。それはまるで、糸で繋ぎとめていない真珠が散り乱れるようだなあ。

38.『忘らるる 身をば思は(わ)ず 誓ひ(い)てし 人の命の 惜しくもあるかな』

作者:右近

部立:恋

意味:

あなたに忘れられてしまう我が身のことはなんとも思いません。ただ、私への愛を神に誓ったあなたが、誓いをやぶったために神様から罰を受けて亡くなってしまうのではと、惜しまれてならないのです。

39.『浅茅生(あさじう)の 小野の篠原 忍ぶれど あまりてなどか 人の恋しき』

作者:参議等

部立:恋

意味:

まばらに茅(ちがや)が生えている小野の篠原の「しの」という名のように、私は、あの人への思いをじっと耐えしのんできたが、もうしのびきれない。どうしてこんなに、あの人が恋しいのだろうか。

40.『忍ぶれど 色に出(い)でにけり わが恋は 物や思ふ(う)と 人の問ふまで』

作者:平兼盛

部立:恋

意味:

誰にも知られないように、心に秘めていたのに、とうとう顔色に出てしまったなあ、私の恋は。何かもの思いをしているのですかと人が尋ねるほどに。

41.『恋すてふ(ちょう) わが名はまだき 立ちにけり 人知れずこそ 思ひそめしか』

作者:壬生忠見

部立:恋

意味:

私が恋をしているという噂は、早くも世間に広まってしまったことだ。誰にも知られないように、ひそかに私の心のうちだけであの人を思いはじめたばかりなのに。

42.『契りきな かたみに袖を しぼりつつ 末の松山 波こさじとは』

作者:清原元輔

部立:恋

意味:

私たちは、かたく約束しましたよね。互いに涙にぬれた袖を何度もしぼりながら、あの末の松山をけっして海の波がこすことがないように、二人の仲はどんなことがあっても心変わりするまいと。それなのにずいぶんな変わりようですよ。

※「末の松山」

現在の宮城県多賀城市あたりにあった山とされており、和歌によく詠まれる地、歌枕としても有名です。

43.『逢ひ(い)見ての 後の心に くらぶれば 昔は物を 思はざりけり』

作者:権中納言敦忠

部立:恋

意味:

こうしてあなたと逢って夜を過ごしたあとのこの切ない心に比べると、逢う前のあなたを恋しく思っていた気持ちなどは、ものの数に入らないようなものだったということが分かりましたよ。

44.『逢ふことの 絶えてしなくは なかなかに 人をも身をも 恨みざらまし』

作者:中納言朝忠

部立:恋

意味:

もしあの人と愛し合うことが全くなかったなら、あの人の冷たさや、わが身の辛さを恨んだりすることもなかっただろうに。

45.『哀れとも いふべき人は 思ほ(お)えで 身のいたづらに なりぬべきかな』

作者:謙徳公

部立:恋

意味:

「ああ、かわいそうに」と言ってくれそうな人は、誰ひとり思い浮かばない。私はきっとこのままあの人への恋に苦しみながら、むなしく死んでしまうのだろうなあ。

46.『由良のとを 渡る舟人 かぢを絶え 行くへ(え)も知らぬ 恋の道かな』

作者:曾禰好忠

部立:恋

意味:

由良の瀬戸をこぎ渡る舟人が、かじをなくしてただようように、この先どうなっていくのか行方もわからない、私の恋の道だなあ。

※「由良の門(と)」

由良の瀬戸という意味で、京都府の由良川とも、和歌山県日高郡由良町の由良港ともいわれています。

47.『八重むぐら しげれる宿の さびしきに 人こそ見えね 秋は来にけり』

作者:恵慶法師

部立:秋

意味:

いく重にもむぐらが生い茂ったこのさびしい家に、誰ひとり訪ねてくる人もないが、秋だけはやってきてくれたのだなあ。

※「むぐら」

荒地に生えるつる草のことです。

48.『風をいたみ 岩うつ波の おのれのみ くだけてものを 思ふ(う)ころかな』

作者:源重之

部立:恋

意味:

風が激しいので、岩にうちつける波が自分だけくだけ散ってしまう。それと同じように、あの人が冷たいので、私だけが心もくだけるほどにもの思いに悩んでいるこの頃ですよ。

49.『みかき守(も)り 衛士のたく火の 夜は燃え 昼は消えつつ 物をこそ思へ』

作者:大中臣能宣朝臣

部立:恋

意味:

宮中の門を守る兵士たちの炊くかがり火は、夜は赤々と燃え上がり、昼になると消えてしまう。それと同じように、私の恋心も、夜になれば激しく燃え、昼になると消えるように深い物思いにしずんでいる。

50.『君がため 惜しからざりし 命さへ 長くもがなと 思ひ(い)ぬるかな』★

作者:藤原義孝

部立:恋

意味:

あなたに逢うためなら、死んでも惜しくないと思っていた命ですが、あなたに逢えた今では、いつまでも長くあって欲しいと思うようになったものです。

51.『かくとだに えやはいぶきの さしも草 さしも知らじな 燃ゆる思ひを』

作者:藤原実方朝臣

部立:恋

意味:

こんなにあなたを恋しく思っていることさえ言えないでいます。言えないから、あなたはそうとも知らないでしょうね。ちょうど伊吹山のさし草が燃えるように激しい私の思いを。

※「伊吹」

滋賀県と岐阜県の境にある伊吹山のことです。

52.『明けぬれば 暮るるものとは 知りながら なほ(お)恨めしき 朝ぼらけかな』

作者:藤原道信朝臣

部立:恋

意味:

夜が明けるとやがて日が暮れ、そしてまたあなたに会える夜が来ると分かっているのに、やはり恨めしい夜明けです。

53.『嘆きつつ ひとり寝(ぬ)る夜の 明くる間は いかに久しき ものとかは知る』★

作者:右大将道綱母

部立:恋

意味:

あなたが来てくださらないのを嘆きながら、ひとりで寝る夜の明けるまでが、どんなに長いものか、あなたはご存じですか。きっとご存じないでしょうね。

54.『忘れじの 行く末までは かたければ 今日をかぎりの 命ともがな』

作者:儀同三司母

部立:恋

意味:

あなたが「いつまでも忘れないよ」とおっしゃるそのお言葉を、これから先もずっと変わらないとはとても信じられません。ですから、私はそうおっしゃってくださる今日を最後に死んでしまいたいものです。

55.『滝の音は 絶えて久しく なりぬれど 名こそ流れて なほ(お)聞こえけれ』

作者:大納言公任

部立:雑

意味:

この滝の流れが絶えて水の音が聞こえなくなってから、ずいぶん長い月日が過ぎた。だが、その名高い評判だけは、流れ伝わって、今でもなお聞こえていることだ。

56.『あらざらむ この世のほかの 思ひ出に 今ひとたびの あふ(う)こともがな』

作者:和泉式部

部立:恋

意味:

私は病気のために間もなく死んでこの世からいなくなってしまうでしょう。ですから、あの世へ行ってからの思い出に、せめてもう一度あなたにお逢いしたいのです。

57.『めぐりあひ(い)て 見しやそれとも 分かぬ間に 雲がくれにし 夜半(よわ)の月かな』

作者:紫式部

部立:雑

意味:

久しぶりに巡り会って、それかどうかも見分けがつかないうちに、雲にかくれてしまった夜中の月。その月のように、あなただと見分ける間もないほど、あわただしくあなたは帰ってしまいましたね。

※この歌は、昔からの幼馴染であった人と久しぶりにあったものの、すぐに帰ってしまった時のことを、雲に隠れてしまう月に重ねて詠んだ歌です。

58.『有馬山 猪名(いな)の笹原 風吹けば いでそよ人を 忘れやはする』

作者:大弐三位

部立:恋

意味:有馬山の近くの猪名の笹原に風が吹くと、笹の葉がそよそよと音を立てます。そう、それですよ。風になびく笹のように頼りないのはあなたの心の方で、どうして私があなたを忘れましょうか。決して忘れません。

※「有馬山」

兵庫県神戸市北部にある山で、和歌によく詠まれる地名、歌枕としても有名な場所です。

59.『やすらは(わ)で 寝なましものを 小夜更けて かたぶくまでの 月を見しかな』

作者:赤染衛門

部立:恋

意味:

あなたが来てはくださらないものと分かっていれば、ためらうこともなく寝てしまったでしょうに。来るとおっしゃるから、あなたをずっとお待ちして、とうとう西の山に沈もうとする月を見てしまったことですよ。

60.『大江山 いく野の道の 遠ほ(お)ければ まだふみもみず 天の橋立』

作者:小式部内侍

部立:雑

意味:

大江山をこえ生野を通っていく道は、都から遠いので、まだ天橋立の地は踏んでみたこともありません。それに、そこで暮らす母からの文も見ていません。

※小式部内侍は、和泉式部(56番の作者)の娘です。和泉式部が丹後国(京都府北部)にいた時に、都で歌合せがあり、藤原定頼から「お母さんに代作を頼んだのでしょうか」とからかわれたことから、この歌を詠んだと言われています。

※「大江山 いく野 天の橋立」・・・3つとも丹後の国(京都府北部)への道筋にある地名です。

61.『いにしへの 奈良の都の 八重桜 けふ(きょう)九重に にほ(お)ひ(い)ぬるかな』

作者:伊勢大輔

部立:春

意味:

その昔、はなやかに栄えていた奈良の都で咲いていた八重桜。今日はその八重桜がこの宮中で、美しく咲き誇っていることですよ。

62.『夜をこめて 鳥の空音は はかるとも よに逢坂の 関はゆるさじ』

作者:清少納言

部立:雑

意味:

夜明け前に、にわとりの鳴き声をまねしてだまそうとしても、あの函谷関ならともかく、あなたと私の間の逢坂の関は、決して通ることを許しませんよ。

※「函谷関の鶏鳴(かんこくかんのけいめい)」という中国の故事(戦国時代、秦の国を逃げ出した孟嘗君は、函谷関にいたると、部下に命じて、にわとりの鳴き声をまねさせて、門をあけさせたという。)をふまえた歌です。

※「逢坂の関」・・・人や物の出入りを見張るために設けられた場所で、この歌では「よに逢坂の関はゆるさじ」で、「あなたが会いに来ることは許さない」ということを表現しています。

63.『今はただ 思ひ(い)絶えなむ とばかりを 人づてならで いふ(う)よしもがな』

作者:左京大夫道雅

部立:恋

意味:

逢えなくなった今となっては、諦めてしまおう。そのことだけを、せめて人づてでなく、直接お目にかかって、お話しする方法があってほしいものです。

64.『朝ぼらけ 宇治のかはぎり たえだえに あらはれわたる 瀬々の網代木』

作者:権中納言定頼

意味:

冬の夜がほのぼの明けるころ、宇治川(京都の宇治川)に立ちこめていた霧がとぎれとぎれに現れてくる。その絶え間から浅瀬にしかけられた網代木が次々と現れてくることだ。

※「網代木(あじろぎ)」

竹などを編んで作った氷魚(鮎の稚魚)をとるしかけをかけておく杭のことです。

65.『恨みわび ほさぬ袖だに あるものを 恋に朽ちなむ 名こそ惜しけれ』

作者:相模

部立:恋

意味:

あなたの冷たさを恨み、悲しい思いで流す涙にぬれて、かわく間もない袖が、やがて朽ちてしまうことさえ切なく、くやしい。その上、この恋のために、私の評判まで廃れてしまうのは、本当に残念なことですよ。

66.『もろともに あは(わ)れと思へ(え) 山桜 花よりほかに 知る人もなし』

作者:前大僧正行尊

部立:雑

意味:

私がおまえを懐かしく思うように、おまえもまた、私を懐かしく思っておくれ。山桜よ。こんな山奥では花のおまえの他に、私の心を知る人は誰もいないのだから。

67.『春の夜の 夢ばかりなる 手枕に かひ(い)なく立たむ 名こそ惜しけれ』

作者:周防内侍

部立:雑

意味:

春の夜のはかない夢のようなたわむれの手枕のために、つまらないうわさを立てられるでしょう。それが、私には残念でたまらないのです。

68.『心にも あらで憂き世に ながらへば 恋しかるべき 夜半の月かな』

作者:三条院

部立:雑

意味:

心ならずも、この辛い世に生きながらえていたなら、きっと恋しく思い出すのだろうなあ。今こうして眺めている、今夜の月のこの美しい月を。

69.『嵐吹く 三室の山の もみじ葉は 竜田の川の 錦なりけり』

作者:能因法師

部立:秋

意味:

激しい風が吹く三室山のもみじの葉は、川面一面に散りしいて流れていく。その様子は、竜田川の錦織のように美しいことだなあ。

※「三室の山」

奈良県生駒郡にある神奈備山のことです。

※「竜田川」

三室山のふもとを流れる川。

70.『さびしさに 宿を立ち出(い)でて ながむれば いづくもおなじ 秋の夕暮』

作者:良暹法師

部立:秋

意味:

あまりの寂しさにたえかねて、庵を出て辺りを眺め渡してみた。すると、どこもかしこも同じなのだなあ。この秋の夕暮れの寂しさは。

71.『夕されば 門田の稲葉 おとづれて 蘆(あし)のまろやに 秋風ぞふく』

作者:大納言経信

部立:秋

意味:

夕方になると、家の前にある田の稲の葉に秋風がおとずれて、そよそよと音を立てる。その秋風が、蘆ぶきのそまつなこの家にも、寂しく吹いてくることだ。

72.『音に聞く 髙師の浜の あだ波は かけじや袖の ぬれもこそすれ』

作者:祐子内親王家紀伊

部立:恋

意味:

うわさに高い高師の浜の、きまぐれに立つ波のように、浮気で有名なあなたのお言葉は、心にかけますまい。うっかり心にかけたら、あとで涙で袖をぬらすことになるでしょうから。

※「高師の浜」

大阪府堺市から高石師にかけての浜のことです。

73.『高砂の 尾上の桜 咲きにけり 外山(とやま)の霞 立たずもあらなむ』

作者:権中納言匡房

部立:春

意味:

遥か遠く高い山の峰の桜が咲いたことだなあ。人里に近い山の霞よ、せっかくのこの桜を隠さないように、どうか立たないでおくれ。

※「尾の上(え)」

山や丘の頂。峰のことです。

※「外山(とやま)」

人里に近い山。「深山(みやま)」に対する語です。

74.『憂かりける 人を初瀬の 山おろしよ はげしかれとは 祈らぬものを』

作者:源俊頼朝臣

部立:恋

意味:

冷たかった人が、私になびいてくれるようにと、初瀬の観音にお祈りをした。だが、初瀬の山おろしよ、あの人の冷たさが、おまえのように激しくなるようにとは、祈らなかったのになあ。

※初瀬には十一面観音をまつる長谷寺があり、観音信仰の霊場とされていました。

75.『契りおきし させもが露を 命にて あは(わ)れ今年の 秋もいぬめり』

作者:藤原基俊

部立:雑

意味:

あなたが約束してくださったありがたいお言葉を、命のように大切にしてきましたが、ああその願いもむなしく、今年の秋も過ぎていくようです。

※「させも」

「さしも草」でよもぎのことです。

76.『わたの原 こぎ出(い)でて見れば 久方の 雲居にまがふ(う) 沖つ白波』

作者:法性寺入道前関白太政大臣

部立:雑

意味:

広々とした海に舟をこぎ出して、遥か彼方を見渡してみると、雲かと見間違えるばかりに、沖の白波が立っていることだよ。

77.『瀬を早み 岩にせかるる 滝川の われても末に 逢は(わ)む(ん)とぞ思ふ(う)』★

作者:崇徳院

部立:恋

意味:

川瀬の流れが早いので、岩にせきとめられた急流が、ひとたび分かれても、のちにはまたひとつになる。それと同じように、たとえ今は恋しい人と別れても、また必ず逢おうと思う。

※「滝川」

急流のことです。

78.『淡路島 かよふ千鳥の 鳴く声に 幾夜寝覚めぬ 須磨の関守』

作者:源兼昌

部立:冬

意味:

淡路島から海を飛び通ってくる千鳥の物悲しい鳴き声のために、幾度目を覚ましてしまっただろうか。須磨の関の番人は。

※淡路島

兵庫県須磨の西南に位置する島。

※須磨の関守

「須磨」は今の神戸市須磨区の南海岸のことで、「関守」は関所の番人のことです。

79.『秋風に たなびく雲の 絶え間より もれ出(い)づる月の 影のさやけさ』

作者:左京大夫顕輔

部立:秋

意味:

秋風によって雲がたなびき、その絶え間から漏れ出てくる月の光が、何とまあ明るく、澄み切っていることだろう。

80.『長からむ 心も知らず 黒髪の 乱れて今朝は 物をこそ思へ』

作者:待賢門院堀河

部立:恋

意味:

あなたのお心が、いつまでも変わらないかどうかも分かりません。あなたとお別れした今朝は、この黒髪が乱れているように、私の心も恋のもの思いに乱れています。

81.『ほととぎす なきつるかたを ながむれば ただ有明の 月ぞ残れる』

作者:後徳大寺左大臣

部立:夏

意味:

ほととぎすが鳴いたので、その方向を眺めると、ほととぎすの姿はなく、夜明けの空にただ有明の月がひっそり残っているばかりであるよ。

※「ほととぎす」

初夏を代表する鳥で、明け方にするどい声で鳴くことが多いと言われています。

※「有明の月」

夜明けの空に残る月をいいます。

82.『思ひ(い)わび さても命は あるものを 憂きに堪へ(え)ぬは 涙なりけり』

作者:道因法師

部立:恋

意味:

つれない人を思い、嘆き悲しんでいるけれど、それでも死にもしないで、命は長らえている。それなのに、辛さにたえきれないで、流れ落ちるのは涙であることよ。

83.『世の中よ 道こそなけれ 思ひ(い)入る 山の奥にも 鹿ぞ鳴くなる』

作者:皇太后宮大夫俊成

部立:雑

意味:

ああ、世の中というものは、辛いことから逃れる道がないのだなあ。辛さから逃れようと、深く思いつめて入ってきたこの山奥でも、鹿が悲しげに鳴いているのが聞こえる。

84.『長らへ(え)ば またこのごろや しのばれむ(ん) 憂しと見し世ぞ 今は恋しき』

作者:藤原清輔朝臣

部立:雑

意味:

これから先、生きながらえていけば、辛いと思っている今のことが、いつか懐かしく思い出されるのだろうか。かつては辛いと思った昔のことが、今では懐かしく思われるのだから。

85.『夜もすがら 物思ふ(う)ころは 明けやらぬ 閨(ねや)のひまさへ(え)つれなかりけり』

作者:俊恵法師

部立:恋

意味:

一晩中、恋人の冷たさを恨み、思い悩んでいるこの頃は、いつまでも夜が明けず、朝の光がさしこまない寝室の戸の隙間までが、無情に思えてしまうことですよ。

86.『嘆けとて 月やは物を 思は(わ)する かこち顔(がほ)なる わが涙かな』

作者:西行法師

部立:恋

意味:

嘆けと言って月が私にもの思いをさせるのだろうか。いや、そうではない。本当の恋の思いのためなのに、まるで月のせいとばかりに、流れる私の涙であるよ。

87.『村雨の 露もまだ干ぬ 槇の葉に 霧立ちのぼる 秋の夕暮れ』

作者:寂蓮法師

部立:秋

意味:

通り雨が宿した露のしずくも、まだ乾ききらない杉や檜の葉に、もう霧が立ち上っている。何と物寂しい秋の夕暮れであるよ。

88.『難波江の 蘆(あし)のかりねの ひとよゆゑ(え) みをつくしてや 恋わたるべき』

作者:皇嘉門院別当

部立:恋

意味:

難波の入り江に生えている葦の、かり根のひと節のような、短い旅のひと夜の恋。そのひと夜の恋のために、みおつくしのように、我が身をつくして、あなたを恋つづけることになるのでしょうか。

89.『玉の緒よ 絶なば絶えね ながらへ(え)ば 忍ぶることの 弱りもぞする』

作者:式子内親王

部立:恋

意味:

私の命よ、絶えるなら絶えてしまえ。このまま生きながらえていると、たえ忍ぶ力が弱くなってしまい、自分ひとりの心に秘めている思いが、外に表れてしまいそうだから。

90.『見せばやな 雄島のあまの 袖だにも ぬれにぞぬれし 色はかは(わ)らず』

作者:殷富門院大輔

部立:恋

意味:

あなたに恋い焦がれて流す涙で色まで変わってしまったこの袖をお見せしたいものです。あの松島の雄島の漁師の袖さえ波でどんなにぬれても、私の袖のように色までかわることはありませんのに。

※「雄島」

宮城県松島湾にある島の1つです。

91.『きりぎりす 鳴くや霜夜の さむしろに 衣片敷き ひとりかも寝む(ん)』

作者:後京極摂政前太政大臣

部立:秋

意味

こおろぎが細々と鳴いていますよ。白い霜が降りた夜の、寒々とした敷物の上で、私は着物の片袖を敷いて独り寂しく寝るのだろうか。

※「きりきぎす」

今の「こおろぎ」のことです。

※「衣かたしき」

自分の衣の片方の袖をしいて寝ることで「ひとり寝」を表しています。

92.『わが袖は 潮干に見えぬ 沖の石の 人こそ知らね 乾く間もなし』

作者:二条院讃岐

部立:恋

意味:

私の袖は、引き潮の時でも見えない沖の石のように、人は気づかないけれど、あの人を思う恋の涙で、乾く暇もないのです。

93.『世の中は 常にもがもな 渚漕ぐ あまの小舟の 綱手かなしも』

作者:鎌倉右大臣

部立:羈旅

意味:

この世の中は、いつまでも変わらないでいてほしいなあ。渚をこぐ漁師の小舟が、綱で引かれていく景色は、しみじみと愛しく感じられる。

94.『み吉野の 山の秋風 小夜ふけて ふるさと寒く 衣うつなり』

作者:参議雅経

部立:秋

意味:

吉野の山の秋風が吹く頃、夜もふけて、旧都のあったこの里は、寒々と衣を砧で打つ音がするようです。

※砧(きぬた)

布を柔らかくしたり、皺を伸ばすための道具のことです。

95.『おほ(お)けなく 憂き世の民に おほ(お)ふ(う)かな わがたつ杣(そま)に 墨染の袖』

作者:前大僧正慈円

部立:雑

意味:

身のほどに過ぎたことだが、この辛い世を生きる人びとの上に、おおいかけることであるよ。比叡山に住み始めてから身につけている、この墨染の衣の袖を。

※「黒染」

僧の着る黒衣のことで、この歌は仏教の教えのもとに、世の中の人を救いたいという決意を詠んだ歌です。

96.『花さそふ(う) 嵐の庭の 雪ならで ふりゆくものは わが身なりけり』

作者:入道前太政大臣

部立:雑

意味:

嵐が桜の花を誘って散らし、庭一面に雪が降っているように見えるが、本当に古りゆくのは私自身なのだなあ。

97.『来ぬ人を まつほの浦の 夕なぎに 焼くや藻塩の 身もこがれつつ』

作者:権中納言定家

部立:恋

意味:

いくら待っても来てくれない人を待つ私は、あの松帆の浦で夕なぎの頃に焼くと言う藻塩のように、身もこがれる程苦しんでいるのです。

※作者は男性ですが、訪ねてこない恋人を待つ焦がれる女性の立場になって詠んだ歌です。

※「藻塩」

海藻を焼いてつくる塩のことです。

98.『風そよぐ ならの小川の 夕暮は みそぎぞ夏の しるしなりける』

作者:従二位家隆

部立:夏

意味:

風が楢の葉に吹きそよぐならの小川の夕暮れは、秋のように感じられるが、六月祓(みなづきばらえ)のみそぎだけが、まだ夏であることを告げる証なのだなあ。

※「ならの小川」

京都府北区にある上賀茂神社の近くを流れる御手洗川。

※「みそぎ」

川や海の水で身を清め、罪やけがれを払い落とすことです。

99.『人もを(お)し 人もうらめし あぢきなく 世を思ふ(う)ゆゑ(え)に 物思ふ身は』

作者:後鳥羽院

部立:雑

意味:

ある時は人が愛おしく、またある時は人がうらめしく思われる。思いどおりにならず、この世の中をおもしろくないと思うところから、あれこれともの思いをする私には。

100.『ももしきや 古き軒端(のきば)の しのぶにも なほ(お)あまりある 昔なりけり』

作者:順徳院

部立:雑

意味:

宮中の古びた建物の軒先に生えている、忍ぶ草を見るにつけても、朝廷の栄えた昔がいくらしのんでもしのびきれない程、懐かしく思われることだよ。

※「ももしき」

宮中・皇居のことです。

百人一首の世界、いかがでしたでしょうか?

何百年も昔に詠まれた歌でありながら、恋の切なさや悲しさ、人生の素晴らしさや儚さ、自然に触れて動かされる心など、どの歌も現代の私達にも通じる感情や思いが映し出されていました。

お正月、「百人一首カルタ」で遊びながら、和歌の世界を味わってみてはいかがでしょうか。

関連:短歌・和歌のルール、決まり、修辞法とは?短歌と和歌の違いと歴史

関連:いろはかるた(江戸・上方(京都)・尾張)の読み方と意味一覧。枚数は何枚?

コメント