秋の行事で思い浮かぶものといえば「十五夜」ですよね。

そもそも十五夜にはどのような意味があるのでしょうか?

「中秋の名月」という言葉も聞きますが十五夜との違いは何なのでしょうか?

また、月見団子をお供えし、すすきを飾ってお月見をしますが、どのような意味が込められているのでしょうか?

今回は、十五夜についてご紹介します。

十五夜の意味とは?中秋の名月との違いは?

「十五夜(じゅうごや)」とは、 一般的に旧暦の8月15日の夜、またはそのときに見える 月のことを意味します。

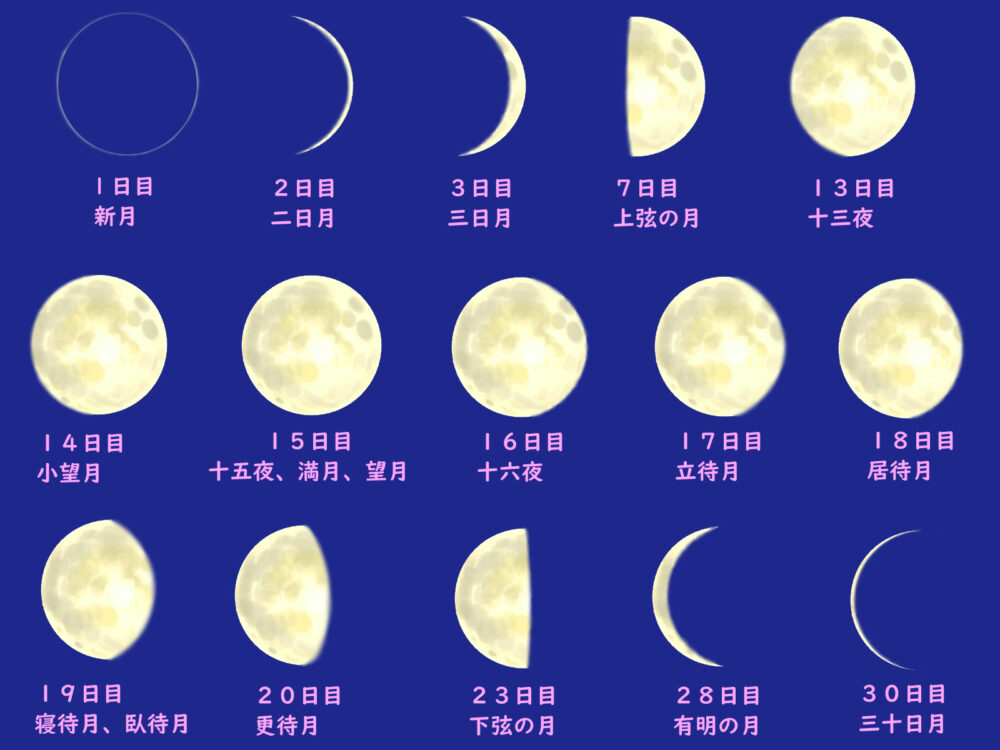

月の満ち欠けはおおよそ15日で新月から満月へ、そしてさらに15日で満月から新月へというサイクルで繰り返されています。

旧暦では新月を毎月1日としているので、15日がほぼ満月となります。

この旧暦15日の夜、またはそのときに見える月のことを「十五夜」といいます。

ですから、旧暦の1月から12月まですべての月に十五夜はあります。

十五夜といえば、お月見をする「中秋の名月(ちゅうしゅうのめいげつ)」を浮かべる方も多いでしょう。

旧暦の秋は、7月・8月・9月ですが、「中秋」とは秋の真ん中の日を意味し、旧暦8月15日を指します。

すでに説明したとおり、十五夜は毎月訪れるのですが、旧暦8月15日の十五夜は、一年のうちで特に月が美しく見え、お月見に最も適していることから「中秋の名月」と呼ばれるようになりました。

そのため、 「中秋の名月」のことを一般的に「十五夜」と呼びます。

しかし、中秋の名月(十五夜)は、必ず満月になるわけではありません。

それは、新月から満月までの日数は13.9〜15.6日と変動するためで、実は満月にならない日のほうが多いのです。

2025年の中秋の名月は満月当日ではなく、前日です。

ほぼまん丸な月を見ながら、お月見が楽しめますね!

中秋の名月を愛でるという風習は、平安時代に中国の唐から日本に伝わったもので、中国では現在も「中秋節」として祝日とされ、重要な行事の一つとされています。

日本に伝わった後、月の満ち欠けなどを見て農耕を行っていた農民たちが、五穀豊穣の感謝ためお供え物をするようになり、今のお月見という風習が形作られたのです。

2025年の十五夜はいつ?

旧暦の日付を新暦に直すとズレが生じるため、十五夜の日付は毎年異なります。

2025年の十五夜(中秋の名月)は10月6日(月)になります。

十五夜の食べ物と飾りの意味

十五夜には、お月見団子や季節の野菜をお供えして、すすきを飾ります。

お月見団子

お供え物といえば真っ先に思い浮かぶのがこの「月見団子」だと思います。

ではなぜお団子をお供えするようになったのでしょうか?

もともとは収穫に感謝する意味で収穫された里芋やさつまいもなどのイモ類をお供えしましたが、江戸時代の後期になると収穫したお米で作ったお団子もお供えするようになりました。

そして、保存面に優れている点や、形が月を表しているなどの理由からお団子が定着していったようです。

関東の月見団子は、白くて丸い団子です。

丸い形は縁起がいいということでお団子を食べることによって健康や幸せになれると考えられていたようですよ。

お月見団子の数は十五夜にちなんで15個(ピラミッド型に下から9個、4個、2個)お供えするのが一般的です。(※上の写真参照)

また、関西のお月見団子は、収穫された里芋をイメージして楕円形のお餅にこしあんを巻きつけています。

雲がかかった月をイメージしているともいわれています。

季節の野菜や果物

そのため、十五夜は別名「芋名月(いもめいげつ)」とも呼ばれています。

現在も里芋、さつまいも、栗、かぼちゃ、ぶどう、梨、柿など、この時期に収穫される野菜や果物をお供えします。

「お供物を食べることによって神様との結び付きが強くなる」

「お供物を食べることは、神様が食べることになる」

と考えられているため、食べていいといわれています。

また、お供え物は月の光を浴びることで月の力を得るので、お供え物を食べた人は健康なるとか、幸運が訪れると言われています。

地方によっては昔ながらの十五夜の風習が残ってところもあり、愛知県や三重県の一部で行われている「お月見どろぼう」風習では、お供物を子どもたちが盗んでいいとされています。

子どもたちは月からの使者と考えられていることから、盗まれることは縁起が良く、この日に限って盗むことが許されていたそうです。

現在は、子どもたちが各家を周り、お団子やお菓子をもらう風習として残っています。

関連:お月見どろぼう2025年はいつ?どんな風習?起源や発祥とは?どこの地域のイベント?

また、長崎県五島の一部で行われる「まんだかな」という風習では、子供たちが連れだって「いもはまんだかな~」と言いながらいろいろなお宅を訪ね歩き、芋やお菓子をもらって回る風習が残っているそうです。

日本版のハロウィンのような風習ですね。

関連:日本のハロウィンはいつから定着した?起源と歴史。海外との違いとは?

すすき

すすきが飾るのはなぜでしょうか?

このすすきは神様をお招きするため「依り代(よりしろ)」として供えられています。

依り代とは神様が依り憑く対象の事です。

本来は稲穂が用いられるのですがこの時期に稲穂が揃わなかったため、形が似ているススキが使われるようになったと言われています。

また、すすきの鋭い切り口からすすきには魔除けの効果があると信じられていた為、お月見の後、お供えしていたすすきを軒先につるすことによって一年間無病息災で過ごせるという言い伝えもあります。

十五夜は英語で何て言うの?

英語圏で十五夜・お月見の習慣はありませんので、「十五夜=ほぼ満月」ということで以下のような表現になります。

●night of the full moon

●a full-moon night

小さい頃からなんとなく知っていた行事ですが、由来や意味を知ることにで十五夜という行事をより身近に感じる事が出来ますね。

今年の十五夜はきれいな月を眺めてお団子をほおばりながら一年の健康を祈るなど、一味違った楽しみ方をしたいものですね。

関連:「十三夜」の読み方と意味、由来とは?食べ物は何?2025年はいつ?

関連:【2025年】十六夜の意味と由来、読み方とは?いつの季語?

関連:「十日夜」2025年はいつ?読み方や意味とは?藁鉄砲、案山子上げって何?

関連:月にうさぎがいるといわれているのはなぜ?月うさぎが餅つきをしている由来とは?

コメント