みなさんのご自宅に神棚はありますか?

ご自宅にないという方でも、会社やお店などに設置しているのを見たことがあるかもしれません。

では、神棚にはどのような意味があるのでしょうか?

神棚には正しい設置位置や方角があります。

また、お供えの置き方についてもわかりやすく解説します。

神棚とは?どんな意味があるの?

神棚とは、神道(しんとう)の神様を祀るための棚です。

神道とは、日本に古くからある宗教のことで、神話に登場する神様や歴史上の人物を祀ったり、自然や身の周りにある様々な物に八百万(やおよろず・数え切れないほどたくさん)の神を見いだす多神教(たしんきょう・神様が多数存在する宗教)です。

神道は古くからありますが、神棚が歴史上登場するのは江戸時代(1603年~1868年)中期ごろといわれています。

江戸時代、御師(おし)と呼ばれる人がいました。

御師は、百姓と神職の中間に位置づけられる身分で、全国に伊勢神宮の御神札(ごしんさつ・おふだ)を配布しながら伊勢神宮への信仰を勧めました。

そして、伊勢神宮の御神札を家庭で祀れるようにと、御師は大神宮棚(だいじんぐうだな)というものを考案し、それを家で祀るのが庶民の間で定着していきました。

この大神宮棚が現在の神棚にあたるものといわれています。

神棚には、伊勢神宮・氏神神社(地域に根ざした神様)・崇敬神社(個人的に信仰する神様)の御神札(おふだ)をお祀りします。

御神札のお祀りの仕方は以下のリンク先を御覧ください。

関連:神棚の扉は開けっ放しにしていい?閉めたほうがいい?半開きがいい?

このように 神棚は、伊勢神宮の神様、地域の氏神様、個人的に信仰する神様をお祀りし、家族の安全や繁栄を願う意味があります。

神棚の正しい設置位置や方角

神棚の正しい設置場所や方角は以下のとおりです。

家の中で最も清らかで明るい場所

神棚が汚れないよう、清浄な場所を選びます。

例えば、料理の汚れがつきやすい台所周辺や、体の汚れを落とす浴室、トイレなどには間違っても設置してはいけません。

人が出入りするドアの上なども騒がしい場所になるので避けましょう。

目の高さより高い位置

目の高さより高いところに設置します。

神様を下に見ないよう神棚は目線より高い位置に設置します。

南向きまたは東向き

南向きまたは東向きに設置します。

南は太陽が移動する方向で、日照時間が長く「明るさ」が象徴される方角であり、そちらが正面とされています。

東は太陽が昇ってくる方角で、一日が始まる方角でもあることから「勢いが」が象徴されます。

家族、お客様が見える場所

家族全員が親しみやすくお供えしたり、拝礼したりするのに都合の良い場所を選ぶ。

同時に、お客様を通せるような部屋を選びます。

例えば、子ども部屋や夫婦の寝室など、プライベート性の高い部屋だと、お客様が入ることはありませんし、家族全員が拝礼する機会が減るので避けましょう。

仏壇と一緒の部屋でも問題ない

仏間に神棚を置いてはいけない・・・という考えの方もいらっしゃるようですが、神仏習合の日本では一緒の部屋でも問題はありません。

ただし、仏壇と神棚が向かい合うような位置や、神棚の上に仏壇が来るような位置は避けましょう。

神棚のお供えの置き方について

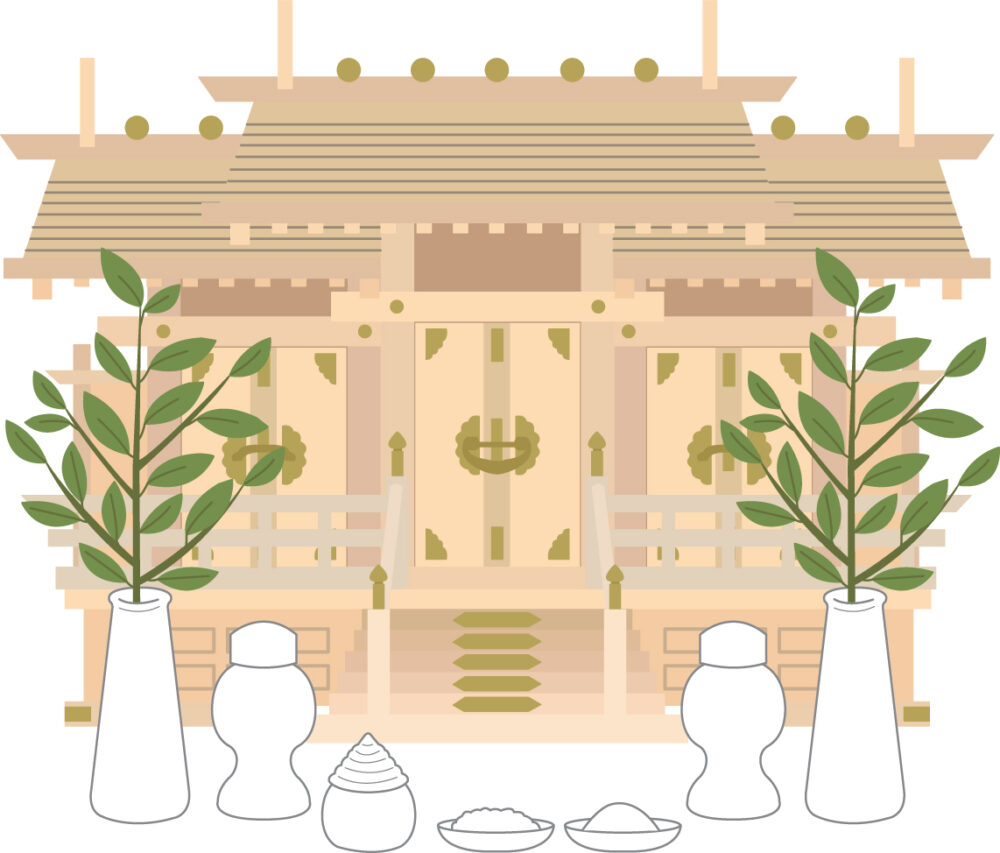

神棚に置く物を「神具(しんぐ)」といいます。

神棚のサイズはさまざまですので、すべての神具を置くことは難しい場合もあります。

スペースなどを考慮し、どの神具を置けば良いのか神具店と相談して決めましょう。

最低限置く物は「榊立て」「水玉(または水器)」「皿」です。

榊立て(さかきたて)

榊(さかき)という木の枝を入れるもので、神棚の左右にひとつずつ置きます。(上のイラストを参考にしてください。)

榊には神の力が宿るといわれています。

水の交換は毎日することが望ましく、榊そのものは毎月1日と15日に交換することが多いようです。

夏場など気温が高い時には水が腐ってしまうので、こまめに交換するようにしましょう。

水玉(みずたま)または水器(すいき)

水を入れるための道具で、丸い玉の形をしており、三角の帽子のような蓋がついています。

朝一番に蛇口から出た水を入れ、毎朝神棚にお供えし、夕方に下げますが、ライフスタイルの多様化もありますのでご家庭のタイミングで良いようです。

蓋は、開けた状態・閉めた状態どちらでもいいようです。

水は毎日交換するのが望ましく、下げた後には、そのまま飲んだり、調理に使ったりすることが一般的です。

神様にお供えした物は捨てたりせず、使いきるようにするのが望ましいので、飲むことに抵抗がある場合は植物の水やりに使う人もいるようです。

皿(かわらけ)

米と塩を盛るための白い小皿です。2枚必要です。

米と塩は、毎日交換することが望ましいのです。難しい場合は、毎月1日と15日に交換することが多いようです。

米と塩は、捨てたりせず調理などで使い切るようにするのが望ましいです。

水、米、塩は、神様のお食事としてお供えします。

並べ方は神棚に向かって左側に水、中央に米、右に塩を置きます。

お供えする時は、米、塩、水の順番で置いていきます。

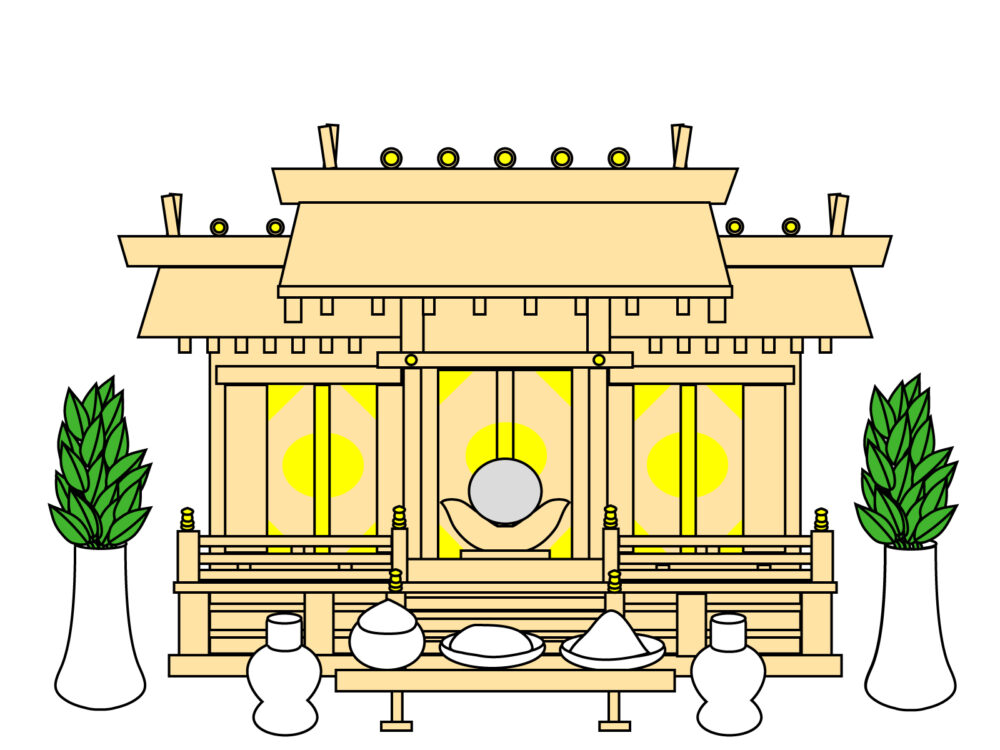

徳利(とっくり)または瓶子(へいし)

お酒を入れるもので、蓋がついています。

先ほど紹介した、米、塩、水の左右、または左右後方にひとつずつ置きましょう。(上のイラストを参考にしてください。)

徳利にお酒を入れてお供えするのは、お正月や神社のお祭の日など特別な日だけにして、普段は徳利は置かないというケースもあります。

蓋は、開けた状態・閉めた状態どちらでもいいようです。

神鏡(しんきょう)

神鏡は神様の依り代(よりしろ・神が憑依する、よりつくもの)とされており、神棚の扉の前に置きます。

毎日のお参りの際に、神鏡に映る自分の姿を見ることで、自分自身の行いを振り返り、本当の心で神様と向き合うためのものだという考え方もあります。

注連縄(しめなわ)

注連縄は、神聖な場所(神棚)と私たちがいる場所を隔てる結界の役割があります。

ろうそく(ろうそく立て)

ろうそくを立てて灯明(とうみょう)を供えます。

灯明とは、神様に捧げる火のことです。

配置は米、塩、水の左右前方あたりにひとつずつ置きましょう。

ろうそくはお参りをする時に点け、お参りが終わったら消します。

ろうそく立てにはいろいろな種類があります。

また、最近はLEDのものもあります。

設置場所や向き、方角ですが、住宅事情によっては条件の良い場所に設置することが難しいことがあるかもしれません。

そのような場合でも、お祀りする気持ちや、毎日の拝礼や感謝など、神様を大切に思う心が一番大事なので、「運気を下げる」「神様を怒らせる」などの心配は不要のようですよ。

最近は、住宅事情に合わせてコンパクトな神棚も販売されています。

神様を大切に思う気持ちがあれば、神様は住宅事情をちゃんとわかってくださいます。

関連:注連縄(しめなわ)の意味と由来とは?紙垂(しで)の作り方と付け方

関連:神棚の扉は開けっ放しにしていい?閉めたほうがいい?半開きがいい?

関連:「神道」と「仏教」を簡単に説明!その関係と違いと共通点とは?

コメント

コメント一覧 (2件)

簡潔ですごくわかりやすいです!神棚家に設置してみます。

コメントありがとうございます!

ご参考になりましたら幸いですm(_ _)m