日本の昔ながらの遊びのひとつである「けん玉」。

子どものころに誰もが一度は遊んだことがあるのでは?と思うほど、日本人に馴染み深いおもちゃですよね。

そのため、けん玉は日本生まれのおもちゃだと思っている人も多いようですが・・・実は、違うみたいです。

今回はけん玉の発祥と歴史、けん玉検定の技を難易度順に解説します。

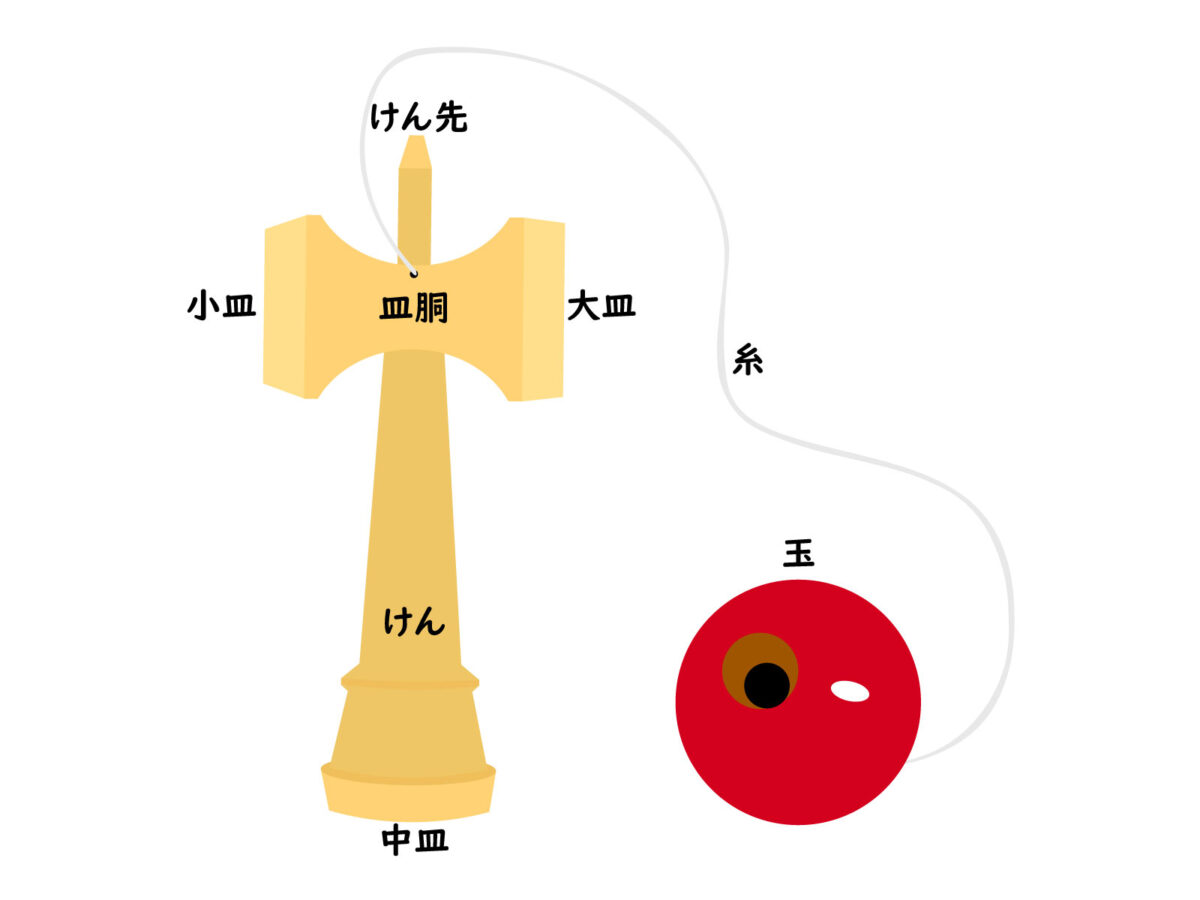

けん玉とは?

けん玉とは、十字状の「剣(けん)」と穴の空いた「玉」が糸で繋がっており、

「大皿」

「小皿」

「中皿」

「皿胴」

「けん先」

などで構成されるおもちゃです。

漢字では、

「剣玉」

「拳玉」

「剣球」

などと書きます。

けん玉は、けんの部分を持ち、玉を大皿、中皿、小皿、けん先に乗せて遊ぶのが基本です。

いろいろな技がありますので後ほどご紹介します。

けん玉の発祥とは?

けん玉は、中国やメキシコ、アフリカが起源であるなど世界各地に起源説があり、正確なことはわかっていません。

フランスの「ビル・ボケ(Bilboquet)」というおもちゃ世界に広がり日本に伝わったという説が有力のようです。

「ビル・ボケ」は、けん玉にとても良く似たおもちゃです。

フランス語で

「ビル」は「玉」

「ボケ」は「小さな木」

を意味します。

ビル・ボケ

「ビル・ボケ」の最も古い記録は、16世紀のフランスで国王アンリ3世のころです。

ピエール・ド・エストワールという人物が、

「1585年の夏、街角で子どもたちがよく遊んでいる「ビル・ボケ」を、王様たちも遊ぶようになった」

と書き記したものが残っているそうです。

けん玉の歴史とは?

日本には江戸時代(1603年~1868年)に伝わったといわれています。

最も古い記録は、1809年の「拳会角力図会(けんさらえすまいずえ)」という文献で、「七玉拳(すくいたまけん)」として遊び方が文章と図で紹介されています。

また、「けんだま」という言葉の最古の記録は、1830年に喜多村信節(きたむらのぶよ)が、江戸時代後期の風俗習慣や歌や踊りなどをまとめた随筆「嬉遊笑覧(きゆうしょうらん)」で、「拳玉」という漢字で紹介されています。

現在のけん玉のように十字状の形ではなく、棒の上下に皿がついていて、そこに玉を入れて遊んでいたようです。

また、当時は子どもの遊びではなく、大人が酒の席で、けん玉を失敗した人が酒を飲むという罰ゲームのようなルールで遊んでいたようです。

そして、明治9年(1876年)に、文部省(現在の文部科学省)がイギリスの児童教育の解説書の翻訳本である「童女筌(どうじょせん)」で「盃及び玉」として紹介し、子どもの遊びとして広まりました。

そして、大正7年(1918年)に、広島県呉市の「江草濱次(えぐさはまじ)」という人が「日月(にちげつ)ボール」という、現在のけん玉の形を考案しました。

「日月ボール」という名前は、三日月のような形の皿で、日(太陽)のような形の玉を受けることが由来です。

日月ボールは子どもたちの間で急速に普及し、第二次世界大戦後には子どもたちにとってけん玉はとても身近なおもちゃになりました。

昭和50年(1975年)5月5日、けん玉の伝承を目的に「日本けん玉協会」が創設されました。

日本けん玉協会はけん玉のルールを制定し、級・段位認定の検定を行うなど、単なる遊びのひとつであったけん玉に、スポーツ競技としての側面が生まれました。

また、けん玉の指導者育成や、各種大会の運営などを行っています。海外でも普及活動をしており、けん玉は国際交流の架け橋にもなっています。

また、大晦日の「NHK紅白歌合戦」では、平成29年(2017年)から「連続してけん玉をキャッチした人の最も長い列」という名前のギネス世界記録に挑戦する「けん玉チャレンジ」が行われています。

「大皿」という技をひとりずつ順番に成功させてその人数を記録するもので、毎年ドキドキしながら見守っている視聴者も多く、2018年、2020年、2021年、2022年、2024年に記録更新に成功、2024年の記録は128人です。

山形県長井市では、令和2年(2020年)から「けん玉を活用した世界との交流を推進し、けん玉文化の継承を通じて市民の健康づくりや子どもたちの健全育成を図り、けん玉を活かしたまちづくりを推奨するため、けん玉を本市の市技に定める」として、けん玉が市技になっています。

けん玉の遊び方とコツ

けん玉の基本の持ち方は4つあります。

●大皿持ち

親指と人差し指でけんをつまみ、中指と薬指で小皿を支え、大皿を上にして持ちます。

●玉持ち

玉の穴を上に向けて、玉を持ちます。

●けん持ち

けんの皿胴の下をつかんで、けん先を上にして持ちます。

●ろうそく持ち

けん先を下にし、けん先をつまむように持ちます。

けん玉は、玉をまっすぐ下に垂らし、両足を肩幅より少し狭く、けん玉を持つ利き手側の足を一歩前に出し、重心をつま先に置き、肩の力を抜いてリラックスして構えましょう。

コツはいくつかあります。

●糸の長さを調整する

けん玉の糸の長さに特に決まりはありませんが、38㎝~40㎝にすると技がやりやすいといわれています。

●膝を意識する

手だけでけん玉をしようとしてもうまくいきません。膝を曲げたり伸ばしたりすることを意識すると上達しやすいです。

●簡単な技から習得する

けん玉には数えきれないほどの技がありますが、最初から難しい技をするのではなく、基本的な技や簡単な技を習得しましょう。

けん玉検定の技一覧(簡単な技から難しい技)

公益社団法人日本けん玉協会では、けん玉検定を行っています。

その際、級位を認定するための技がありますのでご紹介します。

それぞれ10回挑戦することができます。(もしかめは除く)

10級

大皿を1回

大皿はけん玉の基本的な技です。

けんを持ち、玉をまっすぐに引き上げて、大皿に玉を乗せます。

9級

大皿を2回、小皿を1回

大皿を2回成功してから、小皿に挑戦します。

小皿もけん玉の基本的な技です。

けんを持ち、玉をまっすぐに引き上げて、小皿に玉を乗せます。

8級

大皿を3回、小皿を2回、中皿を1回

大皿を3回成功し、小皿を2回成功してから、中皿に挑戦します。

中皿もけん玉の基本的な技です。

けんを持ち、玉をまっすぐに引き上げて、中皿に玉を乗せます。

7級

小皿を3回、中皿を2回、ろうそくを1回

小皿を3回成功し、中皿を2回成功してから、ろうそくに挑戦します。

●ろうそくとは?

けん先を持って、玉をまっすぐに引き上げて中皿に乗せます。

6級

中皿を3回、ろうそくを2回、とめけんを1回、もしかめを6回

中皿を3回成功し、ろうそくを2回成功してから、とめけんに挑戦します。

とめけんを成功してから、もしかめに挑戦します。

●とめけんとは?

けん先を上にしてけんを持ち、玉をまっすぐに引き上げ、けん先に挿します。

●もしかめとは?

基本の大皿と中皿を交互に玉をリズムよく繰り返します。

5級

ろうそくを3回、とめけんを2回、飛行機を1回、もしかめを10回

ろうそくを3回成功し、とめけんを2回成功してから、飛行機に挑戦します。

飛行機を成功してから、もしかめに挑戦します。

●飛行機とは?

玉を持ち、けんを前方に振り上げ半回転させた後、けん先を玉で受けます。

4級

とめけんを3回、飛行機を2回、ふりけんを1回、もしかめを20回

とめけんを3回成功し、飛行機を2回成功してから、ふりけんに挑戦します。

ふりけんを成功してから、もしかめに挑戦します。

●ふりけんとは?

けんを持ち、半回転させた玉の穴にけん先を入れます。

3級

飛行機を3回、ふりけんを2回、日本一周を1回、もしかめを30回

飛行機を3回成功し、ふりけんを2回成功してから、日本一周に挑戦します。

日本一周を成功してから、もしかめに挑戦します。

●日本一周とは?

大皿、小皿、とめけんを連続で行います。

小皿、大皿、とめけん、という順番で行うこともあります。

2級

ふりけんを3回、日本一周を2回、世界一周を1回、もしかめを40回

ふりけんを3回成功し、日本一周を2回成功してから、世界一周に挑戦します。

世界一周に成功してから、もしかめに挑戦します。

●世界一周とは?

小皿、中皿、大皿、とめけんを連続で行います。

1級

日本一周を3回、世界一周を2回、灯台を1回、もしかめを50回

日本一周を3回成功し、世界一周を2回成功してから、灯台に挑戦します。

灯台に成功してから、もしかめに挑戦します。

●灯台とは?

玉を持ってけんを引き上げ、中皿を玉の上に乘せて立てます。

けん玉は英語で何ていうの?

けん玉は英語で「kendama」です。

日本語のけん玉がそのまま、英語でも通じます。

けん玉が海外で人気に!

けん玉が海外でも人気になったのは、日本を訪れた外国人プロスキーヤーが、けん玉で遊んでいる動画をインターネット上で配信したところアメリカで話題になり、2007年ごろから広がり始めたそうです。

アメリカではその後、けん玉のブランド「KENDAMA USA」が立ち上がり、けん玉のプロプレイヤーやプロチームが誕生するなど、大人気なのだそうです。

また、世界中でけん玉の大会が開催され、フリースタイルで技を見せ合ったり、規定の技で競ったりと、かなり盛り上がっているようですよ!

外部リンク:KendamaUSAのYouTubeチャンネル

驚くべきけん玉の健康効果とは?

けん玉にはいろいろな健康効果があるそうですので紹介します!

姿勢が良くなる

けん玉は、手だけではなく全身を使う遊びです。

手を動かす時に体が安定させ、リズムよく動かさなくては上手にできません。

そのため、続けていくうちに自然と腹筋や足腰、体幹が鍛えられ、姿勢が良くなります。

ダイエット効果がある

けん玉は全身を使うので、続けていると体が温まり、有酸素運動になります。

有酸素運動は体の脂肪燃焼を効果的に行いますので、ダイエット効果があるといわれています。

集中力が高まる

けん玉は、意識が別のところにあると上手にできません。

技の難しさはあまり関係なく、簡単な技や慣れた技を連続でするほうがより集中できるともいわれています。

けん玉をすることに集中できるようになると、他のことにも集中力を発揮することができるようになるそうです。

認知症に効果がある

けん玉は、手先を使い集中力がいる遊びです。

手先を使ったり、集中すると脳が活性化するといわれています。

けん玉の難しい技に挑戦しているときには脳の思考や記憶を司る前頭前野が活発に働くようになり、脳が活性化されるそうです。

脳が活性化されると、認知症予防や記憶力の向上に効果があるといわれています。

インターネットを通じて、自分の技やパフォーマンスを配信している人も多く、言葉が通じなくてもけん玉の素晴らしさは世界共通のようです。

世界中に広まっているけん玉ですが、外国人観光客や、海外へ行くとき、日本のお土産としてけん玉は人気があるようですよ。

けん玉の起源は世界中にあるようですが、現在の形になったのは日本だからでしょうか。「kendama」として日本語がそのまま海外でも通じるのはなんだか嬉しいですね!

関連:お正月に独楽回し(コマ回し)をする意味とは?独楽の起源や歴史とは?

関連:お正月に凧揚げをする意味や由来とは?昔はイカだった?凧の語源とは?

コメント