あなたは、着物、浴衣、振袖の違いが分かりますか?

数年に一度くらいしか着る機会がないからよくわからないという人も多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では、着物・浴衣・振袖の見分け方をわかりやすく解説します。

着物とは?

読み方は「きもの」です。

着物は「和服(わふく)」ともいいます。

昔から日本で着られてきた民族服のことです。

着物は冠婚葬祭やお呼ばれしたときなど特別な時にだけ着る人が多いですが、日常生活のどのような場面でも着ていけるほど種類があります。

代表的な和服は以下のとおりです。

●振袖(ふりそで・未婚女性の和服の第一礼装)

●留袖(とめそで・黒留袖は既婚女性の和服の第一礼装)

●訪問着(ほうもんぎ・多くの場面で着用できる和服)

●浴衣(ゆかた)

※第一礼装とは正礼装ともいい、最も格式が高い着物のことです。(後ほど詳しく説明します。)

振袖とは?

読み方は「ふりそで」です。

振袖は着物の一種です。

「振袖」は「袖を振る」ことに由来し、ほかの着物に比べると 袖が長いのが特徴です。

袖の長さが異なるだけですので、大きなくくりで 「振袖」は「着物」の一種となります。

「振袖」は江戸時代(1603年~1868年)に誕生したといわれています。

江戸時代前期に、若い女性が着る和服の袖が次第に長くなったものですが、なぜ長くなったのかについては諸説あり、踊りを披露するときに袖が長いほうがより美しく見えたからという説が有名です。

また、袖を振ることは日本で最も古い愛情表現のひとつといわれています。

昔は現在とは違い、女性が恋愛感情を伝えることがタブーとされていました。

江戸時代の女性は男性に求愛されたときに、好意があるときは袖を左右に振り、好意がないことを伝えるときは袖を前後に振って愛情を表現していたそうです。

これが「振袖」の由来といわれており、現在の恋愛関係で「振る」「振られる」の語源ともいわれています。

袖が長くなったのは江戸時代になってからですが、愛情表現で袖を振ることはもっと昔からあったようです。

額田王

飛鳥時代(592年~710年)の歌人である額田王(ぬかたのおおきみ・生没年不詳、皇族の女性、歌人)は次のような歌を詠んでいます。

「あかねさす 紫野行き 標野行き 野守は見ずや 君が袖振る」

(あかねさす むらさきのゆき しめのゆき のもりはみずや きみがそでふる)

現代語にすると、

「あかね色をおびた あの紫草の生えた野を行き その御料地の野を行きながら 野の見張りは見ていないかしら いや、見るでしょう あなたがそんなに袖を振っているのを」

となります。

天智天皇(中大兄皇子)

この歌を詠んだ時、額田王は天智天皇(中大兄皇子)の妻だったのですが、その前は天智天皇の弟である大海人皇子(後の天武天皇)の妻でした。

そして、この歌は元夫である大海人皇子(男性)が、額田王(女性)に対して袖を振る(求愛している)様子を詠んでいるのです。

つまり、この時代は男性が愛情を表現する場合も袖を振っていたということになります。

天武天皇(大海人皇子)

江戸時代までにどのような変化があって女性だけが袖を振るようになったのか定かではありませんが、飛鳥時代は男女問わず袖を振ることで愛情表現をしていたようです。

すでに説明しましたが、振袖は、江戸時代前期に若い女性が着る和服の袖が次第に長くなり生まれたもので、長くなった理由は踊りを披露するときに袖が長いほうがより美しく見えたからといわれています。

そして、明治時代(1868年~1912年)以降、振袖は未婚女性の礼装として定着しました。

礼装とは、儀式などに出るための礼儀正しい装いのことで、「第一礼装(正礼装)」と「準礼装(略礼装)」にわかれています。

●第一礼装(正礼装)

最も格式ある装いで、振袖、黒留袖、打掛、黒喪服などです。

結婚式や披露宴の主催者側、成人式、葬儀告別式、公的な式典などで着用します。

●準礼装(略礼装)

第一礼装に次いで格式ある装いで、色留袖、訪問着、色無地、小紋、付け下げなどです。

結婚式や披露宴の招待客側、入学式や卒業式、私的なパーティ、観劇などで着用します。

振袖と留袖の違い

振り袖は未婚女性の第一礼装であり、袖が長いので普段着として着ることはありません。

また、既婚女性は袖を振る必要がなくなるので振袖を着ることはありません。

着なくなった振り袖は、未婚の親族に譲ったり、振袖の袖を短く仕立て直して訪問着などにします。

浴衣とは?

読み方は「ゆかた」です。

浴衣も着物の一種です。

浴衣は、平安時代に貴族が入浴をする際に着ていた「湯帷子(ゆかたびら)」がルーツといわれています。

平安時代のお風呂は、蒸し風呂が一般的で、やけど防止や汗取り、他人に肌を見せないように男性も女性も湯帷子という着物を着用していました。

「湯帷子(ゆかたびら)」はいつしか「ゆかた」と呼ばれるようにました。

これが「浴衣(ゆかた)」の語源で、漢字の「浴衣」は当て字だといわれています。

鎌倉時代になると、

男性は「褌(ふんどし)」

女性は「湯文字(ゆもじ・腰巻き)」

を着用して入浴するようになり、安土桃山時代ごろになると、裸で入浴するようになったため、湯上りに肌に残った水分を吸わせるため浴衣を着るようになったようです。

湯文字

江戸時代になると、浴衣を湯上りだけではなく部屋着や寝間着(ねまき)として着るようになり、外出の際にも着るようになりました。

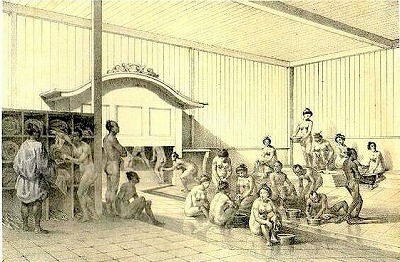

江戸時代後期ごろには湯船に浸かる風呂屋(銭湯)が登場し、浴衣は風呂上がりに着てそのまま外を歩けるという手軽さで、庶民にも普及していきました。

銭湯の様子

明治時代になると、浴衣は着やすくて涼しい、動きやすいということで、夏の普段着として定着し、現在は暑い時期の遊び着として着られることが多いです。

着物・浴衣・振袖の違いと見分け方

すでに説明したとおり、

「着物」は昔から日本で着られてきた民族服のことであり、

「浴衣」と「振袖」は両方とも「着物」の一種です。

「浴衣」と「振袖」は両方とも着物の一種ですから、基本的な形状や構造、仕立て方は同じです。

違いは以下のようにいくつかあります。

長襦袢を着るかどうか

「長襦袢(ながじゅばん)」とは、着物用の下着のことです。

「振袖」の場合は、長襦袢を着ますが、

「浴衣」の場合は、素肌に直接着るものなので長襦袢を着ません。

最近は下着が透けるのを避けるために浴衣の下に長襦袢を着る人もいますが、一般的には長襦袢は着ません。

着付けの仕方が違う

「浴衣」は、素肌に直接着て素足で下駄を履きます。

「振袖」は、長襦袢を着用し足袋を履いてから草履を履きます。

生地や素材の違い

「振袖」は、格式によって生地や素材が様々で、木綿やウール、絹、化学繊維など種類が多く、生地の織り方も様々です。

「浴衣」は、主に木綿で作られています。

木綿は着物にも使われる素材なので、浴衣との区別がはっきりとはしませんが、素肌に直接着ることができるものを浴衣、そうではないものを着物としているようです。

着物は、日本の民族衣装といわれていますが、現在は洋服の人が多く、着物を着る機会はめったにありません。

しかし、浴衣なら気軽に着られるかも・・・と思いませんか?

浴衣は暑い時期限定のものなので、夏祭りや花火大会だけではなく、ちょっとしたお出かけやお部屋でくつろぐときに着ることが出来たら素敵ですよね。

関連:【縁日一覧】本当の「縁日」の意味とは?「縁日」と「お祭り」の違い

コメント