日本に昔からある伝統工芸品の「こけし」ですが、若い女性の間で人気があるようですね。

海外では、インテリアとして楽しむ人も多いらしく、商品を仕入れてもすぐに品切れになるという話も・・・

そんな「こけし」ですが、「子消し」が語源であるというちょっと怖い説が、ネット上を中心に出回っているそうです。

今回は「こけし」の種類や特徴、歴史や由来、意味についてわかりやすく解説します。

こけしとは?

轆轤挽き

こけしとは、轆轤挽き(ろくろびき)で作られた木製の人形玩具で、工芸品や民芸品として広く知られています。

轆轤挽きとは、厚い板や丸太を「轆轤(ろくろ)」という器具に取りつけ、それを回転させながら工具で削って形を作り出す伝統技術です。

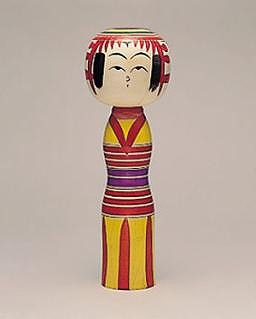

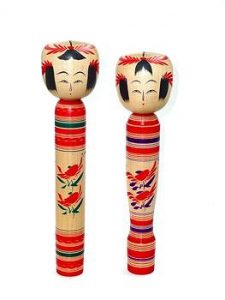

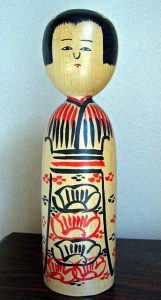

一般的にこけしは、球形の頭部と円柱の胴だけのシンプルな形態をしており、顔や髪型、着物などを描いています。

伝統的なこけしは産地によって表情や模様、胴の形などに違いがあります。

こけしの歴史と由来とは?

こけしの歴史は古く、奈良時代(710年~794年)にさかのぼります。

称徳天皇(しょうとくてんのう・第48代天皇)が国の安泰を祈願するために、100万基の小さな木製の塔に仏教の呪文の一種である陀羅尼経(だらにきょう)を入れ、各地の寺院に納めました。

この木製の塔を「百万塔陀羅尼(ひゃくまんとうだらに)」といい、形はこけしと似ていませんが日本最古のこけしといわれています。

百万塔陀羅尼からどのように現在のこけしに変化していったのか、詳細は不明です。

外部リンク:文化遺産オンライン 百万塔陀羅尼

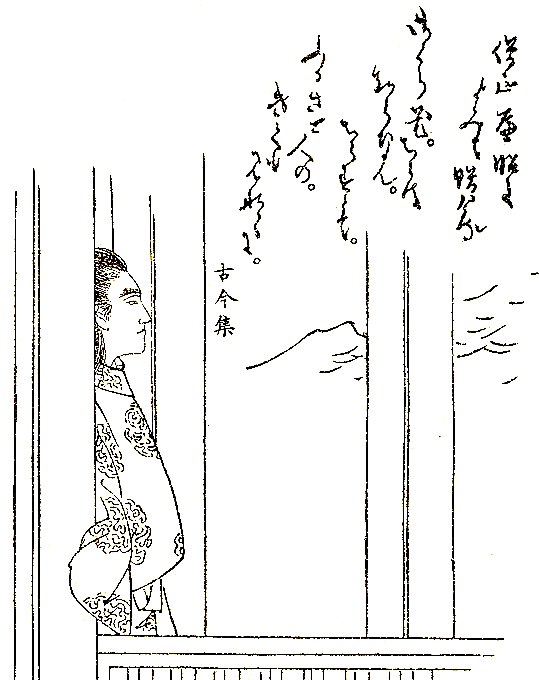

惟喬親王

その後、文徳天皇(もんとくてんのう・第56代天皇)の第一王子である惟喬親王(これたかしんのう・844年~897年)が、近江国(おうみのくに・現在の滋賀県)で轆轤(ろくろ)挽きの技術を木地師(きじし)たちに伝授しました。

木地師とは、轆轤を用いて木工品を作る職人のことです。

木地師

技術を習得した木地師たちは日本各地へ移り、移り住んだ土地で木地師の集落をつくり、技術を継承していきました。

日本各地の湯治場へも移り住み、お椀やお盆を作る一方で子どもの玩具として「こけし」を作るようになりました。

江戸時代(1603年~1868年)末ごろになると、東北地方の温泉地で木地師が湯治客と接することが多くなり、土産(みやげ)物としてこけしに需要があると知り、盛んに作られるようになりました。

このころ、現在のこけしの原型が完成したといわれています。

湯治客の多くは、農民です。

農閑期になると日ごろの厳しい農作業で疲れた体を癒すために湯治に来ており、木地師が作ったこけしは心身回復と五穀豊穣、山の神と繋がる縁起物と考えられ、湯治を終えて自分の村に帰る時に土産として持ち帰るようになりました。

こけしは子どもの玩具としてだけではなく、縁起物として重宝されたのです。

土産物のこけしで最も古い物は、文政(1804年~1830年)頃に宮城県蔵王連峰の東麓の遠刈田(とおがった)で作られ始めたといわれています。

天保(1830年~1844年)頃には福島県の土湯(つちゆ)でも作られるようになったようです。

こけしの意味とは?

「こけし」の名前の意味には以下のように諸説ありますが定かではありません。

小芥子

「小(こ)芥子(けし)」から、小さな芥子人形(けしにんぎょう)という意味です。

芥子人形とは頭部が芥子の実に似ているとことから来ているそうです。

芥子の実

小削子

「小(こ)削(け)子(し)」から、木を削って作った子どもの人形という意味です。

また、以下のように「こけし」という名前以外にも昔は各地でいろいろな呼び名がありました。

きでこ、でこころ、でくのぼう

木で作った人形という意味の「木偶(でく)」が語源です。

きぼこ、こげほうこ

赤ちゃんがハイハイする様子を指す「這子(ほうこ)」が語源です。

こげす、けしにんぎょう

「芥子人形」が語源です。

このように、地域によって様々な呼び方があったのですが、昭和15年(1940年)7月27日に、東京こけし会総会「第一回現地の集まり・鳴子大会」が開催され、ひらがな三文字の「こけし」に統一されました。

子消しが語源って本当?

ところが、こけしの語源を「子消し」や「子化身」などの当て字をし、貧困のために堕胎した子どもを慰霊するため作られたとする説が、1965年ごろからいわれはじめました。

これは、詩人である松永伍一(まつなが ごいち)が創作童話の中で唱えたもので、これが引用されていろいろなところで書かれるようになり、テレビなどでも取り上げられました。

印象に残りやすい悲しい物語だったこともあり、一般的に広がってしまったといわれています。

しかし、この説を裏付けるものは存在せず、民俗学的には根拠のない俗説とされています。

こけしは「伝統こけし」と「新型こけし」の大きくふたつにわけることができます。

それぞれの種類や特徴についてわかりやすく解説します。

伝統こけしの種類と特徴一覧

伝統こけしは、こけしが誕生したときの様式に従って作られ、産地、形状、伝承経緯などにより約10種類の系統に分類されています。

土湯系(福島県)

伝統こけし三大発祥地のひとつ。

頭がはめ込み式で、首をまわすとキイキイと音が鳴ります。

胴の模様は線の組み合わせが主体です。

鳴子系(宮城県)

伝統こけし三大発祥地のひとつ。

頭がはめ込み式で、首をまわすとキイキイと音が鳴ります。

胴は中ほどが細く、菊の花を描くのが一般的です。

遠刈田(とおがった)系(宮城県)

伝統こけし三大発祥地のひとつ。

切れ長の細い目、なで肩の細い胴が特徴で、胴の花模様は菊や梅を重ねたものが一般的です。

弥治郎(やじろう)系(宮城県)

頭頂にベレー帽のような多色のろくろ模様が特徴で、胴にくびれがあります。

作並(さくなみ)系(宮城県・山形県)

山形作並系ともいい、山形を独立系として扱う場合もあります。

遠刈田から伝わった技をもとに発展したといわれています。

蔵王系(山形県)

遠刈田の影響を受けて発展したといわれています。

胴は、菊や桜のほかにもさまざまな草花を模様として描きます。

肘折(ひじおり)系(山形県)

鳴子と遠刈田の混合の系統として発展したといわれています。

にんまりした表情が特徴です。

木地山(きじやま)系(秋田県)

頭と胴を一本の木から作る「作り付け」の手法が特徴です。

胴は太く、縦縞の着物に梅の花の前垂れ模様を描いたものが一般的です。

南部系(岩手県)

「キナキナ」と呼ばれるおしゃぶりが原型といわれています。

頭部がゆるいはめ込み式で、クラクラと動きます。

津軽系(青森県)

頭と胴を一本の木から作る「作り付け」の手法が特徴です。

津軽藩の家紋である牡丹模様や、アイヌ模様、ねぶた絵が胴に描かれています。

新型こけしの種類と特徴

新型こけしは戦後に全国の観光地などで作られるようになり、「創作こけし」や「近代こけし」とも呼ばれています。

伝統こけしは様式に従って制作されますが、新型こけしは自由な発想によって制作することができます。

そのため、伝統こけしではみられないような個性的な色使いのものがあったり、犬や猫など動物をモチーフにしたもの、ご当地キャラクター、漫画やアニメ、映画などのキャラクターをモチーフにしたものなど、さまざまな種類のこけしがあります。

こけしの捨て方は?

こけしは縁起物ですし、お土産としていただくこともあるので、一般のゴミと一緒に捨てても良いのか悩む人も少なくないのではないでしょうか。

こけしの処分の仕方をいくつかご紹介します。

供養する

日本各地のお寺や神社で「人形供養祭」というものが行われています。

人形供養祭ではお祓いやお焚き上げによって、こけしを供養してくださいます。

お住いの地域ではいつどこで行っているのかを調べて持って行ったり、供養祭の期間ではなくても人形供養を受け付けてくれる寺社が多いので、相談をしてみてください。

また、郵送で受け付ける寺社もあります。

人形供養の代行サービスに依頼する

一般社団法人日本人形協会では、日本郵政と提携して「ゆうパック」で代行サービスを行っています。

毎年10月頃に東京大神宮の「人形感謝祭」で供養されますが、一年中受け付けています。

外部リンク:人形感謝(供養)代行サービス|一般社団法人日本人形協会

日本こけし館に送る

宮城県の日本こけし館では、送料は自己負担になりますが、中古のこけしの新しい持ち主を探すサービスを行っています。

外部リンク:日本こけし館|宮城県鳴子温泉

オークションなどに出品する

こけしのコレクターがいますので、オークションやフリマアプリなどに出品してみてはいかがでしょうか?

ゴミとして処分する

お住いの地域のゴミ分別方法に従って処分してください。

その際には、お清めの塩をこけしにかけたり、こけしを白い紙に包むなどし、これまでの感謝の気持ちを伝えると良いでしょう。

こけしはもともと湯治客のお土産だったのですね。

「子消し」が語源という説も、根拠のない俗説といわれていますが、そういう悲しい時代が実際にあったことから、人々の間で広まったのかもしれません。

現在のこけしは、お土産としてだけではなく、インテリアとして人気があったり、各地のこけしをコレクションしてその違いを楽しむ人もいるようです。

表情がやさしい、かわいらしいこけしも増え、購入する人の心をくすぐるのかもしれませんね。

関連:北海道の「木彫りの熊」の置物の意味とは?一家に一つあったのはなぜ?

関連:漆器とは?漆塗りの意味とは?英語でjapanの意味はうるし?

関連:座敷わらし正体とは?見たらどうなるの?座敷わらしの夢の意味

コメント

コメント一覧 (7件)

種類が簡潔にわかりました。

起源も具体的でわかました。

ありがとうごさいました。

コメントをいただきありがとうございます。お役に立てたのでしたら幸いです。

こけし人形、東北地方でのお土産品として定着しています。

昔、山形に学生として住んでいたころ、地域のご老人とお話しして

実際に聞いた話です。山形の庄内地方は今でこそ山形自動車道でつながれて

おりますが当時は月山道のみが内陸とのつながる道でした。

冬季にはブリザードに襲われ視界1Mの地、昭和初期ではほぼ隔離された辺境の

地であったそうです。そのような中、農作業の働き手として子供を多数設けて

生活していたものの、冬季の過酷な気象の中、特に女の子に食事を満足に与

えられずに死んでしまった。そしてその子を供養するために作られたのがこ

けし人形であったと聞いています。

昔はどうしても体力もあり家を継ぐ男の子にいっぱい食べさせ、家から出て

いく女の子にはあまりご飯を与えられなかったと。

山形、鶴岡の冬は過酷。雪の降る前にお米を蓄え、大豆等のたんぱく源、塩を

買いだめ、野菜は雪が降った後雪の中に埋め、一部は漬物に。

それでもどうしても肉類は手に入りにくく栄養不足になる。

もちろんほとんどの家では子供を殺したりはしなかったが、本当に貧しい

家では泣く泣く子供に手をかけた家もあると。

今でこそ、東北も裕福になりましたがかつては子供に泣く泣く手をかけ自分

が生きていくために子を消した事実があります。

子供に手をかけた親は、目にいっぱい涙をため自分の子供が成仏できるように

雪の中、近くのお地蔵さんに毎日かよったそうな。

それが村全体でもかなりの人数通っていたそうだ。

以上お聞きした内容です。

今の自民党政権等、過去のこのような悲しい事実も闇に葬り去りたいので

事実を隠ぺいするのでしょうね。

でも実際にはこのような悲しい過去が東北ではあった。このようなことを

伝えてくれるお年寄りの方はしっかり事実を記録していってほしいですね。

大変貴重なお話ありがとうございます。悲しい出来事だとしてもこのような事実があったことは語り継いでほしいですね。

コメントありがとうございます。

○○系、いろいろあるのですね。伝統こけしに興味があるのですがわからないことばかりです。胴底に工人のサインがありますが、格好良すぎるくらい達筆で、なんと書いてあるか読み取れません。サインが掲載されている図鑑などないのですかね。

コメントありがとうございます。

図鑑などは見つかりませんでしたがyahoo知恵袋で画像を添付して質問してみてはいかがでしょうか?

親切な人がきっと答えてくれると思いますよ。

yahoo知恵袋で「こけし 工人」「こけし 作者」「こけし 底」などで検索をかけると同様の質問をしている方が多数いらっしゃいました。