お盆に「迎え火」と「送り火」というものを行いますね。

なんとなく「お盆の初めに迎え火をして、終わりに送り火をする」と思っている人も多いかもしれませんが、きちんとしたやり方をご存知ですか?

今回は、迎え火と送り火の意味や、いつ行うのか、時間ややり方にはどのようなルールがあるのかについて解説します。

迎え火と送り火の意味とは?

お盆にご先祖様の霊を

お迎えするのが「迎え火(むかえび)」

お送りするのが「送り火(おくりび)」

です。

お盆には、ご先祖様の霊が帰って来るといわれており、迎え火はそのときの目印になります。

送り火はご先祖様の霊があの世へ戻っていくのを見送るためのものといわれています。

お盆とは?

お盆とは仏教用語の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」という言葉を略したものです。

日本古来の祖霊信仰(それいしんこう・ご先祖様を祀り感謝する信仰)と仏教が融合した行事です。

7月15日または8月15日を中心とした期間に行われることが多く、7月13日~7月16日のところと、8月13日~8月16日のところがあります。

そして、

7月13日または、8月13日を「ご先祖様を家に迎える日」

7月16日または、8月16日を「ご先祖様を送り出す日」

としています。

2025年のお盆の期間をまとめると次のとおりになります。

7月がお盆の地域

お盆の期間:

2025年(令和7年)7月13日(日)~7月16日(水)

| 日にち | 日程 |

| 7月13日(日) | ご先祖様をお迎えする日で「盆の入り」または「盆入り」といいます。 |

| 7月14日(月) 7月15日(火) |

ご先祖様が家で過ごす日で「中日(ちゅうにち)」といいます。 |

| 7月16日(水) | ご先祖様を送り出す日で「盆の明け」または「盆明け」といいます。 |

8月がお盆の地域

お盆の期間:

2025年(令和7年)8月13日(水)~8月16日(土)

| 日にち | 日程 |

| 8月13日(水) | ご先祖様をお迎えする日で「盆の入り」または「盆入り」といいます。 |

| 8月14日(木) 8月15日(金) |

ご先祖様が家で過ごす日で「中日(ちゅうにち)」といいます。 |

| 8月16日(土) | ご先祖様を送り出す日で「盆の明け」または「盆明け」といいます。 |

関連:「お盆」や「七夕」の時期が地域によって違うのはなぜ?7月と8月の地域はどこ?

2025年の迎え火と送り火の日にちや時間はいつ?

2025年の迎え火と送り火の日にちは一般的に以下のとおりです。

■7月がお盆の地域

●迎え火・・・7月13日(日)

●送り火・・・7月16日(水)

■8月がお盆の地域

●迎え火・・・8月13日(水)

●送り火・・・8月16日(土)

また、時間ですが、

迎え火は13日の夕方に行うのが一般的です。

時間に決まりはありません。

地域やご家庭によってさまざまで、家族全員が揃う時間に行う場合や、霊が動き出す日暮れや暗くなってから行うという場合もあります。

また、「お盆が始まる前にお迎えする」ということで12日に迎え火をする場合もあります。

送り火は16日の夕方に行うのが一般的です。

時間に決まりはありません。

地域やご家庭によっては、「お盆が終わる前にお送りする」ということで15日に送り火をする場合もあるようです。

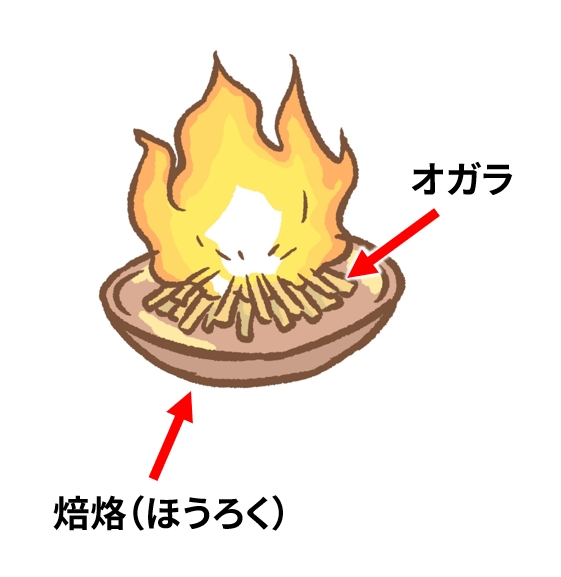

迎え火と送り火に必要な道具は、「オガラ」と「焙烙(ほうろく)」です。

「オガラ」は、迎え火と送り火の際に燃やす木のことで、木皮をはぎ取った麻の茎です。

「焙烙」は、オガラを燃やすための素焼きのお皿のことです。

焙烙は仏具店などで購入でき、オガラは仏具店や花屋、ホームセンター、スーパーなどでも購入することができます。

また別のもので代用することもでき、焙烙は熱に強い素材の皿、オガラはろうそくやワラなどを使用しても問題ありません。

迎え火と送り火は、昔は墓前で行うのが一般的だったそうですが、現在はお墓が遠方にあるなどの理由から自宅の玄関先(玄関のあたり)ですることが多いです。

玄関ドアの内側・外側どちらでもいいですが、迎え火と送り火は火を使うので、外側ですることが多いようです。

迎え火と送り火のやり方は?

迎え火も送り火もやり方は同じで、以下のとおりです。

①玄関先に焙烙(ほうろく)を置き、その上にオガラを積み重ねます。

オガラの積み方に決まりはありませんが、山の形や井形にして交互に組むと、空気が入るので燃えやすくなります。

また、焙烙をはみ出すほど長い場合は、折って使います。

②火をつけて燃やし、玄関の外に向かって黙祷(もくとう・ご先祖様に祈りを捧げる)します。

③火を消します。

④灰や燃えカスは庭に埋めたり、地域のゴミ分別に従って処分します。

※火の消し方ですが「いつ消さなければならない」という決まりはありません。

黙とうをしたらすぐに水をかけて消す人や、オガラが燃え尽きるのを見守ってから水をかけて消す人など様々です。

いずれにしても終わった後は、確実に消火できているか確認しましょう。

盆提灯

マンションなどの集合住宅の場合、玄関先などで実際に火を使うことが難しいですよね。

そのような場合は、盆提灯(ぼんちょうちん)が迎え火と送り火の役目を果たしてくれます。

火をまたぐのはなぜ?

東京など都市部では、迎え火と送り火の火をまたぐ習慣があるそうです。

火をまたぐことで厄除けができ、病気から身を守ることができるといわれています。

やり方は以下の通りです。

迎え火をまたぐ場合

玄関の外から玄関の内側向に向かうことで、ご先祖様を迎え入れることになるそうです。

①玄関の外から玄関の内側に向かって火をまたぎます(1回目)

②元の場所に戻ります

③玄関の外から玄関の内側に向かって火をまたぎます(2回目)

④元の場所に戻ります

⑤玄関の外から玄関の内側に向かって火をまたぎます(3回目)

送り火をまたぐ場合

玄関の内側から玄関の外に向かうことで、ご先祖様を送り出すことになるそうです。

①玄関の内側から玄関の外へ向かって火をまたぎます(1回目)

②元の場所に戻ります

③玄関の内側から玄関の外へ向かって火をまたぎます(2回目)

④元の場所に戻ります

⑤玄関の内側から玄関の外へ向かって火をまたぎます(3回目)

このように、迎え火も送り火も合計3回火をまたぎますが、地域やご家庭によっては1回だけの場合もあります。

また、またぐのではなく飛び越えたり、またぐときに自分の宗派のお経を唱える人もいるそうです。

英語でなんていう?

迎え火と送り火は、英語圏にはない風習です。

そのまま、

「mukae-bi」

「okuri-bi」

と言ったり、直訳で

「welcome fire(迎え火)」

「farewell fire(送り火)」

となりますが、

どのような行事なのか説明する場合は次のようになります。

■Mukae-bi is fire to welcome the spirits of ancestors.

(迎え火は、ご先祖様の霊を迎える炎です)

■Okuri-bi is fire to see ancestors’ spirits off to afterlife.

(送り火は、ご先祖様の霊をあの世に送る炎です)

迎え火と送り火の意味がわかりましたね。

お盆は、年に一度だけご先祖様の霊が帰って来る日です。

ご先祖様たちが迷わず帰って来られるように、子孫が見守る中あの世へ戻っていけるように、火災に注意しながら迎え火と送り火を行いたいですね。

地域やご家庭で日にちや時間が異なりますので、始めて迎え火と送り火をする人は、地域の人や、親戚などに教えてもらうといいですね!

関連:【2025年】「お盆」の期間はいつからいつまで?お盆の由来や意味とは?

関連:2025年の「お盆飾り」いつ出していつ片付ける?期間はいつからいつまで?

関連:灯篭流しの意味とは?2025年の時期はいつ頃?灯篭流しの作り方!

コメント