仏教行事のひとつに「涅槃会」というものがあります。

仏教行事の中でもとても重要なものの中のひとつです。

今回は「涅槃会」の意味や、いつ行われるかなどについてご紹介します。

また、団子を撒く意味や団子の色の意味についても解説しますね!

「涅槃会」の意味とは?

「涅槃会」の読み方は「ねはんえ」です。

涅槃会は、お釈迦様に関する三大行事のひとつといわれています。

お釈迦様とは、仏教の開祖であり、仏陀(ぶっだ・悟りを開いた人という意味)とも呼ばれます。

お釈迦様

「涅槃(ねはん)」とは、サンスクリット語で「ニルヴァーナ」といいます。

「吹き消すこと」という意味があり、お釈迦様が亡くなったという意味で用いられています。

また、 仏教の理想である、怒り、妬み、嫉みなどさまざまな欲が消滅し、心の迷いが無くなった状態のことを指し、仏の悟りを得て安らぎの境地に至った、という意味もあります。

お釈迦様は4月8日に誕生し、29歳の時に出家(しゅっけ・俗世の生活を捨て、仏道の修行をすること)します。

出家したあと、自らの体を痛めつけることによって精神を浄化し、悟りを開く「苦行(くぎょう)」を続けますが、苦行では悟りを開けないと考えたお釈迦様は、体を痛めつけることをやめ、菩提樹の下で瞑想をして12月8日に悟りを開きました。

このとき、お釈迦様は35歳でした。

悟りを開いたお釈迦様は、その後、人々に仏道を教え続け、45年後の2月15日に80歳で一生を終えました。

そして、 お釈迦様が亡くなったことを悼み、偲ぶために行われたのが「涅槃会」という法要で各地の寺院で行われるようになったといわれています。

三大行事の残りふたつは、以下の2つです。

| 日にち | 行事 | 意味 |

| 4月8日 | 花祭り | お釈迦様のお誕生日 |

| 12月8日 | 成道会 (じょうどうえ) |

お釈迦様がお悟りを開いた日 |

2025年の「涅槃会」はいつ行われるの?

涅槃会はお釈迦さまが亡くなった旧暦2月15日に行われます。

旧暦と新暦では一ヶ月ほどのズレがあるため、旧暦2月15日を新暦に換算すると3月下旬ごろなりますが、旧暦2月15日をそのまま新暦2月15日に当てはめて、毎年2月15日に涅槃会を行う寺院が多いようです。

また、旧暦2月が新暦に当てはめると3月になることから、月遅れの3月15日に行う寺院もあります。

つまり、2025年の涅槃会は2月15日(土)または3月15日(土)に行われます。

団子を撒くのはなぜ?

涅槃会では、「涅槃団子」または「お釈迦団子」と呼ばれる団子を配ったり、撒いたりします。

富山県の文化お釈迦団子。

富山県のスーパーで色とりどりの団子が売ってたらお釈迦様の命日かも。

素朴な味でボクぁ好きぞい☆ pic.twitter.com/aAU3dZNVU2— ばいにゃこさん@富山県のご当地キャラ (@bainyako) February 16, 2022

涅槃団子は、仏舎利(ぶっしゃり)を模したものといわれています。

仏舎利とは、お釈迦様が亡くなって火葬をしたあとの遺骨のことです。

「仏舎利を巡って、お釈迦様のお弟子さんたちの間で争いが起こらないように平等に分配した」という話に倣(なら)って、涅槃会では集まった人々に、仏舎利に見立てた涅槃団子を配ったり撒いたりするそうです。

涅槃団子を食べると一年間無病息災で過ごせるといわれ、地域によってはお守りとして小さな袋に入れておくこともあるそうです。

涅槃団子の色の意味は?

富山県をはじめ、北陸地方には、涅槃団子にとりどりな色を付ける風習があります。

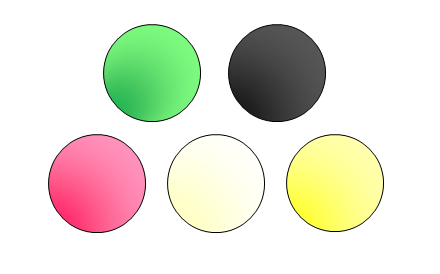

その色は、緑、黒、赤、白、黃の5種類で、黒を除いて4種類とする場合もあるそうです。

涅槃団子の色

涅槃団子の5色の意味は、

釈迦の骨が5種類の色に輝いたことを由来としているという説があります。

他にも、仏教において宇宙は「空・風・火・水・地」の5つの要素によって構成されていると考えることから、

空=緑

風=黒

火=赤

水=白

地=黄

を意味しているという説があります。

涅槃会がどういうものかわかりましたか?

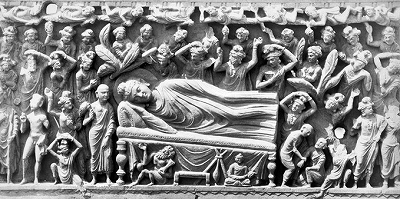

涅槃会では、お釈迦さまが亡くなった時の様子を描いた「涅槃図(ねはんず・涅槃絵ともいう)」を掲げ、法要を行うそうです。

その絵には、お釈迦様を想う弟子たちの姿や、お釈迦様の生母の姿、たくさんの動物たちが描かれており、涅槃図の解説をしてくれる寺院もあるそうですよ。

関連:【2025年】「花祭り」意味や由来とは?お釈迦様の像に甘茶をかける理由

関連:【2025年】「成道会」の意味とは?いつ行われるの?食べ物は何?

関連:【卒塔婆】読み方と意味とは?卒塔婆の書き方と値段、処分の仕方

コメント