墓地に行くとお墓の横に、1m~2mほどの縦長の木の板があることに気づくと思います。

この木の板のことを「卒塔婆」といいます。

お彼岸やお盆など、お墓参りに行ったときによく見かけますが、卒塔婆にはどんな意味があるでしょうか?

今回は、卒塔婆について解説します!

卒塔婆の読み方と意味とは?

卒塔婆の読み方は「そとば」または「そとうば」です。

卒塔婆の数え方は、「1本、2本」です。

卒塔婆と同じような言葉で「塔婆(とば・とうば)」というものがありますが、卒塔婆を略しただけで違いはありません。

卒塔婆は、故人や先祖を追善供養(ついぜんくよう)する目的で立てられています。

追善供養とは、生きている人が故人や先祖のために行う供養のことです。

追善とは、後から追って善い行いをするという意味があります。

つまり、亡くなった人に対して、追善供養をすることで、故人や先祖が善行を積むことになり、極楽浄土へ行けると考えられているのです。

追善供養といえば、命日などに行う法事のことを指すことが多いのですが、お墓参りや仏壇に手を合わせるなど、日常的に行う供養も追善供養といいます。

また、卒塔婆を立てることも善行とされ、追善供養になるといわれています。

ただし、卒塔婆を立てるのは浄土真宗以外の宗派です。

その他、真言宗、天台宗、臨済宗、曹洞宗、日蓮宗など数多くの宗派がありますが、すべて卒塔婆を立てます。

浄土真宗では、人は亡くなったと同時に仏様の導きで極楽浄土へ行けると考えられているため、追善供養という考え方そのものがないのです。

Stupa:ストゥーパ 仏塔

卒塔婆の語源は、サンスクリット語の「Stupa:ストゥーパ」です。

「ストゥーパ」はお釈迦様(仏教の祖)の遺骨を安置するための「仏塔(ぶっとう・仏教建築の塔のこと)」です。

そして、インドから中国へ仏教が伝来し、「ストゥーパ」に「卒塔婆」という漢字が当てられたといわれています。

仏塔はもともとはお釈迦様の遺骨を安置するためのものでしたが、後に仏像を祀るための塔や、死者の供養のための供養塔など、いろいろな種類の仏塔が建てられました。

日本の三重塔や五重塔も仏塔のひとつです。

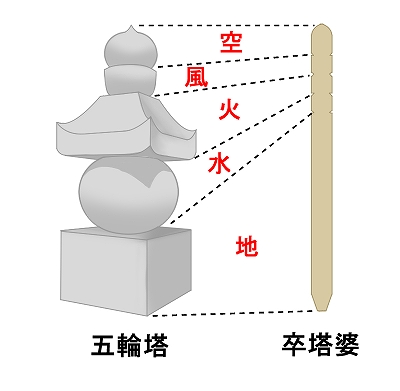

また、石造りの「五輪塔(ごりんとう)」も仏塔のひとつで、供養塔として建てられています。

この五輪塔を簡略化したものが卒塔婆といわれ、故人の追善供養のために立てられるようになったのです。

卒塔婆をよく見ると、細長い板が5つに区切られていますが、これは、五輪塔を簡略化したものだからです。

5つの区切りには五輪塔と同様にそれぞれ意味があります。

上から一段目・・・空

上から二段目・・・風

上から三段目・・・火

上から四段目・・・水

上から五段目・・・地

仏教において、宇宙は「空・風・火・水・地」の5つの要素によって構成されていると考えられています。

卒塔婆の書き方は?

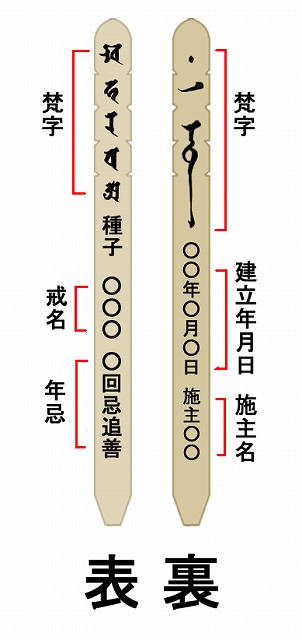

卒塔婆に書かれている文字は、宗派やお寺、地域の風習などによって内容が異なりますが、以下のようになっています。

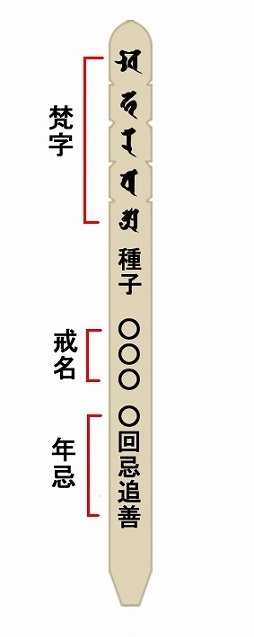

表側には上から以下のものが書かれています。

●梵字(ぼんじ)

●種子(しゅじ)

●戒名(かいみょう)

●年忌(ねんき)

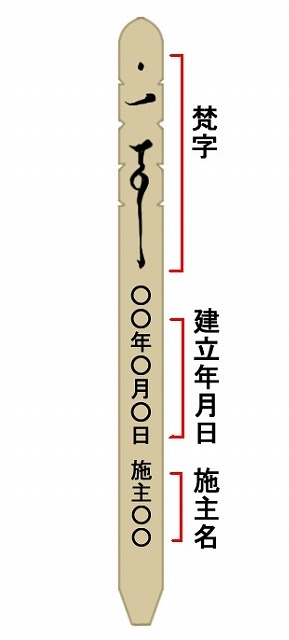

裏側には上から以下のものが書かれています。

●梵字

●建立年月日(こんりゅうねんがっぴ)

●施主名(せしゅめい)

以下順番に説明していきます。

卒塔婆の表側

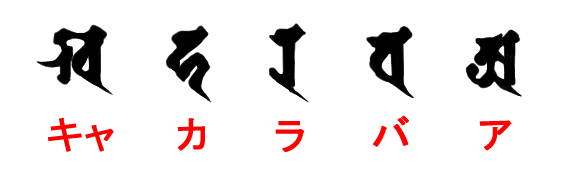

表側の梵字(ぼんじ)

梵字はサンスクリット語を表記するための文字といわれています。

先述した通り卒塔婆の細長い板は5つに区切られており、それぞれ「空・風・火・水・地」に対応する「キャ・カ・ラ・バ・ア」5つの梵字が書かれています。

種子(しゅじ)

仏様の種という意味があり、十三仏(じゅうさんぶつ)のどれかが当てはまることが一般的です。

供養する日に縁のある十三仏を梵字で書きます。

十三仏とは、追善供養を司る仏のことで、以下のとおりです。

| 十三仏 | 追善供養 | |

| 1 | 不動明王 (ふどうみょうおう) |

初七日 (しょなのか) 亡くなって7日目 |

| 2 | 釈迦如来 (しゃかにょらい) |

二七日 (ふたなのか) 亡くなって14日目 |

| 3 | 文殊菩薩 (もんじゅぼさつ) |

三七日 (みなのか) 亡くなって21日目 |

| 4 | 普賢菩薩 (ふげんぼさつ) |

四七日 (よなのか) 亡くなって28日目 |

| 5 | 地蔵菩薩 (じぞうぼさつ) |

五七日 (ごなのか) 亡くなって35日目 |

| 6 | 弥勒菩薩 (みろくぼさつ) |

六七日 (むなのか) 亡くなって42日目 |

| 7 | 薬師如来 (やくしにょらい) |

七七日 (ななのか) 亡くなって49日目 |

| 8 | 観音菩薩 (かんのんぼさつ) |

百か日 (ひゃっかにち) 亡くなって100日目 |

| 9 | 勢至菩薩 (せいしぼさつ) |

一周忌 (いっしゅうき) 亡くなって1年目 |

| 10 | 阿弥陀如来 (あみだにょらい) |

三回忌 (さんかいき) 亡くなって2年目 |

| 11 | 阿閦如来 (あしゅくにょらい) |

七回忌 (ななかいき) 亡くなって6年目 |

| 12 | 大日如来 (だいにちにょらい) |

十三回忌 (じゅうさんかいき) 亡くなって12年目 |

| 13 | 虚空蔵菩薩 (こくうぞうぼさつ) |

三十三回忌 (さんじゅうさんかいき) 亡くなって32年目 |

戒名(かいみょう)

仏の弟子になった証として授けられる名前で、僧侶に付けてもらいます。

年忌(ねんき)

「○回忌追善」と書きます。

卒塔婆の裏側

裏の梵字

「バン」という梵字が書かれており、大日如来を表しています。

建立年月日(こんりゅうねんがっぴ)

卒塔婆を立てた年月日のことです。

施主名(せしゅめい)

施主とは、卒塔婆を依頼した人のことです。

※以上、卒塔婆の書かれている文字の一例を挙げましたが、他にも、没年月日や経文を書いたり、施主名や建立年月日を表面に書くなど宗派やお寺、地域の風習などによって違います。

卒塔婆は、一般的には墨汁で書かれていますが、最近は卒塔婆専用のプリンターがあるそうです。

手書きの卒塔婆じゃなくても良いの?という疑問を抱く人もいるようですが、大事なのはお参りをする人、供養をする人の気持ちです。

たくさんの卒塔婆を書くのは大変ですし、お寺には卒塔婆作成以外のお勤めもありますから、人手不足の今、プリンターで印刷できるのは良いことなのかもしれませんね。

卒塔婆供養について

卒塔婆を立てる日にちは特に決められていませんが、一般的には、

●納骨の時

●年忌法要(ねんきほうよう・一周忌や三回忌など)

●お盆

●お彼岸

などに立てることが多いようです。

卒塔婆はお寺に作成をお願いするものなので、事前に「いつ、だれの供養を、誰がするのか」ということを伝えておきましょう。

卒塔婆の値段は?

卒塔婆の値段はお寺によって異なりますが、相場は1本5,000円前後です。

卒塔婆はお寺で書いてもらうことになりますので、お金は封筒に入れて僧侶に渡します。

水引のついていない白無地の封筒にお金を入れるのが一般的です。

卒塔婆料専用の不祝儀袋を使用することもあります。

表書きは、上半分に

「卒塔婆料」

「御塔婆料」

「卒塔婆代」

と書きます。

表書きの下半分は、

依頼者が一人の場合はフルネームまたは苗字を書きます。

複数人の場合は「〇〇家」や「〇〇家一同」と書いたり、連名にします。

依頼者が一人で、フルネームを書いた場合は、裏側の左側に住所、電話番号、金額を書きます。

苗字のみの場合は、裏側の左側に、住所、氏名、電話番号、金額を書きます。

※住所や電話番号は書かない場合もあります。

「〇〇家」や「〇〇家一同」と書いた場合は、裏側の左側に代表者の住所、氏名、電話番号、金額を書きます。

※住所や電話番号は書かない場合もあります。

連名の場合、3人までなら氏名を表に書きます。

一番右に代表者、その後は特に決まりはありませんが、右から地位や年齢順に書くのが一般的です。

裏側の左側に、代表者の住所、氏名、電話番号、金額を書きます。

代表者以外の氏名、住所、電話番号は白無地のメモに書いて封筒に入れます。

※住所や電話番号は書かない場合もあります。

4人以上の場合は、表書きには代表者氏名を書き、その左側に「他一同」と書きます。

そして、白無地のメモの一番右に代表者、その後は左に向かって地位や年齢順に住所、氏名、電話番号を書き、一番左に合計金額を書いて封筒に入れます。

地位や年齢が関係ない場合は五十音順に書きます。

メモの書き方に特に決まりはありませんが、縦書きが一般的です。

※連名のメモは氏名を書くだけでも良く、住所や電話番号などは特に必要ではありません。

葬儀のお香典などは薄墨で書きますが、卒塔婆料の場合は濃墨の筆や筆ペンで書きます。

金額は「金〇〇円」と書き、「〇〇」の部分は旧字体を使うのが一般的です。

たとえば、

五千円を包むなら「金伍仟円」

一万円を包むなら「金壱萬円」

と書きます。

金額の書き方はこちらをご覧ください。

関連:葬儀でのお布施の渡し方のタイミングやマナー、書き方や相場(金額)について

封筒に入れるお金は、新札でも旧札でもどちらでも構いません。

お金を入れる時は、封筒の表側にお札の肖像画がくるように入れます。

封筒の中に一回り小さい中袋(なかぶくろ)または中包み(なかつつみ)がある場合は、封筒の裏側にはなにも書きません。

中袋の表に、卒塔婆料の金額を書きます。

裏の左側に、住所、氏名、電話番号を書きます。

※住所、電話番号は書かない場合もあります。

連名の場合は、白無地の紙に書いたメモを中袋に入れます。

白無地のメモの一番右に代表者、その後は左に向かって地位や年齢順に住所、氏名、電話番号を書き、一番左に合計金額を書いて封筒に入れます。

地位や年齢が関係ない場合は五十音順に書きます。

メモの書き方に特に決まりはありませんが、縦書きが一般的です。

※連名のメモは氏名を書くだけでも良く、住所や電話番号などは特に必要ではありません。

卒塔婆の処分の仕方

卒塔婆の処分のタイミングは、人によってさまざまです。

朽ちるまで立てておくという人や、お盆やお彼岸、命日など、年に一度交換するという人、一日だけ立ててすぐに処分する人もいるそうです。

「この期間で処分すべきだ」という決まりはありませんので、家族で相談したり、お寺に相談したりして決めると良いですね。

処分する時は、お寺でお焚き上げをしてもらいます。

卒塔婆は、すべてのお墓に立てられているものではないのですね。

ちなみに、卒塔婆の数え方は、「1本、2本」と数えます。

浄土真宗や、仏教以外の宗教の場合は、卒塔婆は立てないということですので、自分の家のお墓に卒塔婆がないからといって慌てる必要はありませんね。

故人の供養をしたいからと自分一人の判断で勝手に卒塔婆を立てるのではなく、お世話になっているお寺や親戚などに相談をするようにしておくと、無用なトラブルを避けることができますね。

関連:法要とは?法事との違い。初七日、四十九日の意味とは?忌日・年忌法要とは?

関連:「三回忌」の法要はいつやるの?「一周忌」と「一回忌」の意味と違い

関連:「十三参り」の意味とは?2025年はいつ?京都・大阪・東京の時期

コメント

コメント一覧 (2件)

長年、お墓の前に立つたびに疑問に思っても時間と共に忘れてしまう繰り返しが氷解しました。ありがとうございました。

コメントありがとうございます。

お役に立てて嬉しいです。