京都や大阪を中心に、関西地方では古くから十三参りというお祝いの行事が行われています。

最近は関西以外の地域にも広がっているようですが、まだまだ知らない人も多いのではないでしょうか?

今回は、十三参りの意味や時期などについてわかりやすく解説します。

十三参りの意味とは?

読み方は「じゅうさんまいり」です。

「十三詣り(じゅうさんまいり)」

「十三祝い(じゅうさんいわい)」

ともいいます。

十三参りとは、 数え年で13歳になった子どもが、健やかに成長したことを感謝し、知恵と福徳を授かるために「虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)」にお参りする行事です。

虚空蔵菩薩にお参りする理由は、知恵と福徳を司る菩薩様だからです。

そのため「十三参り」は「知恵詣り」「知恵もらい」ともいいます。

関連:満年齢と数え年の違いとは?なぜ満年齢と数え年があるの?

京都の法輪寺、大阪の大平寺、奈良の弘仁寺などがお参り先として有名です。

虚空蔵菩薩像

虚空蔵菩薩は、十三仏(じゅうさんぶつ)の中の一尊(いっそん・仏様の数え方です)です。

十三仏とは、追善供養(ついぜんくよう)を司る仏のことです。

追善供養とは、後から追って善い行いをするという意味があり、生きている人が亡くなった人のために後から追って善行を積むことをいいます。

命日などに行う法事のことを指すことが多いですが、仏壇に手を合わせることやお墓参りなど故人や先祖のために普段から行う供養も追善供養といいます。

追善供養をすることで故人や先祖が善行を積むことになり、極楽浄土へ行けると考えられているのです。

十三仏は以下の通りで、それぞれが仏教の追善供養を司っています。

| 十三仏 | 追善供養 | |

| 1 | 不動明王 (ふどうみょうおう) |

初七日 (しょなのか) 亡くなってから7日目 |

| 2 | 釈迦如来 (しゃかにょらい) |

二七日 (ふたなのか) 亡くなってから14日目 |

| 3 | 文殊菩薩 (もんじゅぼさつ) |

三七日 (みなのか) 亡くなってから21日目 |

| 4 | 普賢菩薩 (ふげんぼさつ) |

四七日 (よなのか) 亡くなってから28日目 |

| 5 | 地蔵菩薩 (じぞうぼさつ) |

五七日 (ごなのか) 亡くなってから35日目 |

| 6 | 弥勒菩薩 (みろくぼさつ) |

六七日 (むなのか) 亡くなってから42日目 |

| 7 | 薬師如来 (やくしにょらい) |

七七日 (ななのか) 亡くなってから49日目 |

| 8 | 観音菩薩 (かんのんぼさつ) |

百か日 (ひゃっかにち) 亡くなってから100日目 |

| 9 | 勢至菩薩 (せいしぼさつ) |

一周忌 (いっしゅうき) 亡くなってから1年目 |

| 10 | 阿弥陀如来 (あみだにょらい) |

三回忌 (さんかいき) 亡くなってから2年目 |

| 11 | 阿閦如来 (あしゅくにょらい) |

七回忌 (ななかいき) 亡くなってから6年目 |

| 12 | 大日如来 (だいにちにょらい) |

十三回忌 (じゅうさんかいき) 亡くなってから12年目 |

| 13 | 虚空蔵菩薩 (こくうぞうぼさつ) |

三十三回忌 (さんじゅうさんかいき) 亡くなってから32年目 |

虚空蔵菩薩は十三仏の13番目で三十三回忌を司る仏です。

そして、13番目に誕生した菩薩様といわれており、毎月13日が縁日(えんにち)です。

虚空蔵菩薩

縁日とは、神や仏に縁が深い日でより多くのご利益を授かることができる日のことです。

関連:仏の名前「如来」「菩薩」「明王」「天部」「観音」「阿修羅」「阿弥陀」の意味と違いとは?

関連:【縁日一覧】本当の「縁日」の意味とは?「縁日」と「お祭り」の違い

十三参りの由来とは?

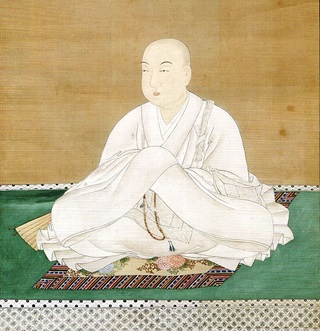

清和天皇

十三参りは、旧暦3月13日に数え年で13歳となった第56代天皇の清和天皇(せいわてんのう・850年~881年)が京都嵐山にある法輪寺で成人の儀式を行ったことが由来といわれています。

十三参りは江戸時代(1608年~1868年)の中期に始まったといわれています。

この頃、13歳は元服(げんぷく・大人の仲間入りをする意味)の年齢で、十三参りで初めて大人の寸法の晴れ着を着せ、着物に馴染ませ自然な立ち居振る舞いを身につけさせました。

また、数え年の13歳は子どもの厄年であることから、厄払いの意味もあります。

数え年の13歳は、生まれて初めて生まれ年の干支(えと)が一周するタイミングにあたり、男女共に厄年といわれています。

特に女の子はこの年頃に体が大人へと変わっていくので体調に変化が起きやすく、古くから厄年とされています。

子どもの厄年は本来、数え年で1歳、4歳、7歳、10歳、13歳、16歳です。

しかし、13歳の「十三参り」のみ厄払いをする人がほとんどで13歳以外はあまり気にしないのが一般的です。

元服の年齢が13歳だったことや、生まれて初めての厄年が13歳であること、虚空蔵菩薩が13番目に誕生したことなどが「十三参り」の名前の由来といわれています。

関連:厄年の意味と男女の年齢。厄払いはいつ行けばいい?効果や祈祷料、服装について

関連:冠婚葬祭の漢字「冠」「婚」「葬」「祭」の意味とは?行事一覧

関連:お宮参りの時期はいつまで?服装のマナー、初穂料の相場とのし袋の書き方

関連:【2025年】七五三はいつ?お参りの意味とは?年齢は数え年?早生まれはどうする?

十三参り2025年京都・大阪・東京の時期はいつ?

もともとは旧暦3月13日でした。

現在は新暦に変わったため、月遅れである4月13日にお参りをします。

お参りする時期は4月13日の前後一ヶ月の間(3月13日~5月13日)であることが一般的です。

ということで、2025年の十三参りの時期は3月13日(木)~5月13日(火)になります。

最近は特に期間を決めずに一年中、十三参りを受け付けている神社やお寺もありますので、確認をすると良いでしょう。

十三参りで有名なお寺は京都府嵐山にある虚空蔵法輪寺です。

外部リンク:十三まいりなど法輪寺の行事・祭事

他にも有名なお寺をいくつかご紹介します。

関西

●大阪府 太平寺

外部リンク:十三まいり:十三まいりのお寺・太平寺

●奈良県 弘仁寺

外部リンク:年中行事

●京都府 観智院

外部リンク:東寺塔頭 観智院|境内のご案内|東寺 – 世界遺産 真言宗総本山 教王護国寺

関東

●東京都 浅草寺

外部リンク:十三参り – 浅草寺

●茨城県 村松虚空蔵尊

外部リンク:村松虚空蔵尊の十三詣りについて|村松虚空蔵尊

●神奈川県 成就院

外部リンク:—虚空蔵堂— 鎌倉 成就院 公式ホームページ

数え年・満年齢・早生まれ・遅生まれ?十三参りに行くタイミング

十三参りは基本的に数え年の13歳でお参りをします。

令和7年(2025年)は数え年の場合、平成25年(2013年)生まれの人たちがお参りをすることになります。

関連:2025年(令和7年)数え年早見表!生まれた年から調べる!

数え年の13歳で十三参りを行う場合、「遅生まれ」と「早生まれ」で時期が異なります。

「遅生まれ」は4月~12月生まれ、「早生まれ」は1月~3月生まれです。

そのため、同じ学年でも

遅生まれの場合は小学校5年生から6年生へ進級するタイミング

早生まれの場合は小学校6年生から中学校へ進学するタイミング

に十三参りをすることになります。

また、最近は数え年や早生まれ遅生まれにこだわらず、中学校に進学するタイミングや満年齢でお参りする人も多くなっているそうですよ。

中学校に進学するタイミングで行いたい場合は「遅生まれ」の人は「満年齢」で数えることでタイミングを合わせることができますね。

十三参りの流れは?

神社やお寺によって異なりますが、一般的には以下のようになります。

受付をする

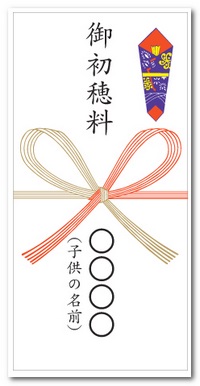

受付では祈祷料を納めます。

祈祷料の金額は神社やお寺によってさまざまですが、5,000円程度が相場です。

祈祷料は白い無地の封筒か紅白のご祝儀袋に入れて渡します。

表書きは水引の上に「初穂料」「御初穂料」などと書き、水引の下には祈祷を受ける人のフルネームを書きます。

漢字の奉納

半紙に自分が授かりたいものを表す漢字を一文字書いて奉納するお寺があります。

これは昔、十三参りの時に写経(しゃきょう・仏教の経典を書き写したもの)を奉納していたことの名残です。

現在は簡略化されて漢字一文字になっており「一字写経(いちじしゃきょう)」といいます。

本来「一字写経」は経典の一文字を選びますが、いつのころからか十三参りでは子どもが授かりたいものを表す漢字を書くようになったようです。

たとえば「心」「福」「美」「知」などがあります。

漢字一文字はなんでもいいのですが、気持ちをしっかりこめて書きましょう。

関連:般若心経の意味とは?全文訳。唱えるとどのような効果があるの?

祈祷を受ける

本殿などに上がり、祈祷をしていただきます。

お守りなどをいただく

子どもが無事に成長するよう、神仏に守ってもらえるように祈り、神社やお寺によっては祈祷のあとにお守りやお札などをいただくことができます。

後ろを振り返らずに帰る

十三参りが終わって帰る時、後ろを振り返ると授かった福徳や知恵が消えてしまうという言い伝えがあります。

神社やお寺を出るまでは振り返らないようにしましょう。

男の子、女の子の服装は?

和装の場合

男の子は紋付羽織袴(もんつきはおりはかま)、女の子は着物が正式な服装になります。

男の子の紋付羽織袴は大人の男性の正装とされています。

女の子の着物にはいろいろな種類がありますが、未婚女性の正装とされる振袖(ふりそで)、未婚既婚問わず大人の礼装とされる訪問着(ほうもんぎ)のどちらかを選ぶと良いでしょう。

女の子は、十三参りで初めて大人の寸法の着物を着るので「肩上げ」や「腰上げ」した着物を着ます。

「肩上げ」と「腰上げ」は、大人用の着物の肩と腰の部分を縫い留めて子どもが着られるサイズにすることです。

そして、帰宅したら肩上げ・腰上げしていた糸をほどいて仕立て直すのが十三参りの正式な儀礼です。

大人のサイズの着物をわざわざ肩上げ・腰上げして着せるのは「まだ成長する」ということを意味しており、成人式にも同じ着物を着るご家庭も多いようです。

最近はレンタルの着物も多くありますので、お子さんのサイズにぴったりの着物を着ることもできますよ。

洋装の場合

正式には子どもの服装は着物になりますが、洋装でも問題はありません。

男の子はスーツ、女の子はスーツやワンピースがいいでしょう。

また、男女ともに学校の制服、落ち着いた色合いのシンプルな服装などでお参りする人も増えています。

両親の服装は?

和装の場合

十三参りの主役は子どもですから子どもの着物よりも格の低い着物にしましょう。

母親は付け下げや無地、訪問着など、父親は黒の羽織袴を着用するといいでしょう。

洋装の場合

母親は落ち着いた色合いや明るく淡い色合いのワンピースやスーツ、父親はスーツやジャケットスタイルにするといいようです。

両親ともに、派手な色合いや柄、素足、派手なアクセサリーは避けると良いでしょう。

子どもが和装なら両親も和装、子どもが洋装なら両親も洋装にすると良いようですが、子どもが和装でも洋装でも父親は洋装にすることが多いようです。

子どもが着物で両親がワンピースやスーツというのは良いですが、子どもが洋装なのに両親が和装にすると子どもよりも目立ってしまいますので避けた方が良いです。

主役である子どもよりも両親の服装が目立ったり、格上にならないように気を付けて服装を決めると良いですね。

江戸時代には大人の仲間入りとされた13歳ですが、現在はまだまだ子ども扱いされてしまう年齢ですね。

思春期といわれる時期で、心も体も大人へと成長していきます。

親子のコミュニケーションに悩む方もいらっしゃるかもしれませんが、そういう時期だからこそ、子どもの成長を感謝し、知恵と福徳を授かるために一緒にお参りに行くのもいいのではないでしょうか。

関連:満年齢と数え年の違いとは?なぜ満年齢と数え年があるの?

関連:仏の名前「如来」「菩薩」「明王」「天部」「観音」「阿修羅」「阿弥陀」の違いとは?

関連:【卒塔婆】読み方と意味とは?卒塔婆の書き方と値段、処分の仕方

コメント

コメント一覧 (1件)

Awsome!!!!!