「厄年」と聞いて不安に思ったことはないでしょうか?

また、「厄払い」はいつ行けばいいのか疑問に思ったことはありませんか?

この記事では、「厄年」の意味や、今年厄年の男女の年齢を一覧にしてご紹介します。

また、「厄払い」にはいついけばいいのか、また、効果や服装などについてわかりやすく解説します。

「厄年」の意味とは?

読み方は「やくどし」です。

「厄」とは、災難や災い、苦しみ、病気、不幸などのことです。

「厄年」の意味は、災難や事故など悪いことが起こりやすかったり、心身の健康を損なったりしやすい年齢のことです。

具体的に「こういうことが起こる」ということはありません。

また、悪いことではなく「役割の年」という考え方もあります。

厄年の年齢は、社会人の仲間入りをしたり、社会の一員としてそれなりの地位になるなど様々な役割が与えられる年齢です。

その役割をきちんと果たすために普段以上に自分の言動に気を付けなければならないといわれています。

厄年の起源や由来は?

厄年は平安時代(794年~1192年ごろ)から続く陰陽道を起源とする風習といわれていますが、はっきりとした根拠は不明です。

本来は「役年(やくどし)」と言って、地域で行われる神事の際に重要な役割を与えられる年のことだったため、おめでたい年という認識もあったようです。

しかし、神事に関わるため、不浄を避け、行動を慎むよう要求され、身についたけがれを払い落すために、厄払いを受けていたそうです。

そして、次第に本来の「役」の意味が薄れ、現在のように神仏に祈り、身についたけがれを払い落す厄払いの風習が残ったといわれています。

厄年の男女の年齢は?

厄年の年齢は以下のとおりです。

男性は、数え年で 25歳、42歳、61歳

女性は、数え年で 19歳、33歳、37歳、61歳

上記の年齢を「本厄」といいます。

そして本厄の前の年を「前厄」、後の年を「後厄」といいます。

例えば、女性の数え年の

32歳は、前厄

33歳は、本厄

34歳は、後厄

ということです。

それぞれの意味は以下のとおりです。

| 厄年 | 意味 |

| 前厄 (まえやく) |

「厄入り(やくいり)」ともいい、変化の兆しが表れる年です。 |

| 本厄 (ほんやく) |

最も変化が起こりやすく、特に気を付けなければならない年です。 |

| 後厄 (あとやく) |

「厄晴れ(やくばれ)」ともいい、厄が晴れていく(薄れていく)年です。また、3年間の厄が明けることから「厄明け」ともいいます。 |

前厄・本厄・後厄の3年間を一般的に「厄年」といい、体調管理や生活などについて普段以上に気を付けなければならない年齢とされています。

また、本厄の1年間だけを「厄年」と言う場合もあります。

また、男性の42歳、女性の33歳を「大厄(たいやく)」といい、最も気を付けなければならない年齢とされています。

理由は、語呂合わせで42歳を「死に」、33歳を「散々」と言われることが多いのですが、決定的な根拠があるわけではないようです。

他の年齢も根拠があるわけではありませんが、一般的に「体力面、精神面で変化が起こる年」とか「生活スタイルが変わる年」と言われています。

男性の場合、厄年の年齢は社会的責任が大きくなり、精神的に落ち着きがなくなったり疲れやすくなったりする年齢です。

女性の場合、厄年の年齢は妊娠出産をしたり、婦人科系の病気になったり、ホルモンバランスが崩れるなど、心身に変化が起きやすい年齢です。

厄年の年齢は一般的に「数え年」で数えます。

数え年は、満年齢でいうところの0歳がありません。

生まれた時を1歳と数えはじめ、年が明けたら年齢をひとつ重ねる数え方なので、例えば2024年の9月に生まれた赤ちゃんは、その時点で1歳です。そして、2025年の1月1日になると2歳になります。

数え年で自分が今何歳なのか知りたいときは、

●元日(1月1日)から誕生日前まで=満年齢+2歳

●誕生日当日から12月31日まで=満年齢+1歳

と計算してみましょう。

2025年に厄年の男女の生まれた年と年齢は以下のとおりです。

■2025年厄年の男性の生まれた年と年齢

| 生まれた年 | 満年齢 | 数え年 |

| 平成13年(2001年) | 24歳 | 25歳 |

| 昭和59年(1984年) | 41歳 | 42歳 |

| 昭和40年(1965年) | 60歳 | 61歳 |

■2025年厄年の女性の生まれた年と年齢

| 生まれた年 | 満年齢 | 数え年 |

| 平成19年(2007年) | 18歳 | 19歳 |

| 平成5年(1993年) | 32歳 | 33歳 |

| 昭和64年/平成元年(1989年) | 36歳 | 37歳 |

| 昭和40年(1965年) | 60歳 | 61歳 |

「厄払い」の意味とは?

読み方は「やくばらい」です。

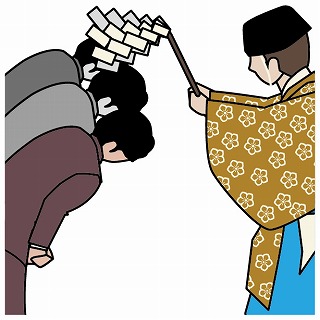

厄払いとは、神社やお寺で、自分にとって良くない厄を払ってもらうことです。

厄払いはいつ行けばいい?

まず、「厄払い」は行ったほうがいいのでしょうか?

「厄年」にははっきりとした根拠があるわけではないので、厄払いをしなかったからといって必ず悪いことが起こるわけではありません。

しかし、なにか悪いことが起こったときに「厄払いにいかなかったから」と悔やむぐらいなら、厄払いに行っていたほうが前向きに過ごせるかもしれません。

一般的に、 厄払いは元日(1月1日)から節分(2月3日ごろ)までの間に受けるものとされています。

2025年は、1月1日(水)~2月2日(日)までとなります。

旧暦の頃は、立春(りっしゅん・毎年2月4日ごろ)が新しい年の初めで、その前日が節分でした。

立春=お正月、節分=大晦日というように、立春から節分までを一年間と考ていたのですね。

そのため、年末にあたる節分(大晦日)までに厄払いを済ませて、翌年の厄年を迎えていたので、「節分までに厄払いをする」という習慣が現在も残っているのです。

関連:【2025年】節分はいつ?由来や意味とは?柊鰯って何?恵方巻きを食べる理由

しかし、節分を過ぎたからといって厄払いをしてもらえないわけではありません。

一年を通じて厄払いをしてもらえますので、自分のタイミングで行ってもいいのです。

また、神奈川県の川崎大師のように満年齢で厄払いを行っているところもあります。

ほかにも満年齢の神社やお寺があるかもしれませんので、事前にご確認くださいね。

厄払いの効果はどれくらい続く?

厄払いの 効果は一年間といわれています。

多くの神社仏閣では、厄払いのあとにお守りやお札を授けてくださいます。

この お守りやお札も、効果は一年間とされています。

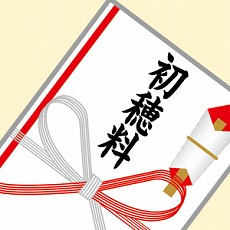

祈祷料はいくら?

祈祷料(きとうりょう)は神社仏閣によって、

- 初穂料(はつほりょう)

- 玉串料(たまぐしりょう)

- 御布施(おふせ)

と言う場合があります。

金額は神社仏閣によってさまざまです。

目安となる金額をわかりやすいように表示しているところもあれば、「金額はお気持ちで」と言われる場合もあります。

相場は5千円~1万円と言われています。

金額によって効果が異なるわけではありませんので、そのときに自分が支払える金額で大丈夫です。

お金はそのまま受付で直接手渡しのところもありますが、紅白の水引のかかった普通の熨斗袋に(のしぶくろ)に入れて準備しておいてもいいでしょう。

熨斗袋の表書きは、上段に以下のように書きましょう。

●神社の場合

「初穂料」「玉串料」「御礼」

●お寺の場合

「御布施」「御礼」

下段には、厄払いを受ける人の名前をフルネームを書きます。

関連:水引(みずひき)とは?結び方の種類や意味とは?水引の使い分け

服装はどうしたらいい?

特に決まりはありませんが、神様や仏様がいらっしゃる場所へ行くので、失礼のない格好をするようにしましょう。

多くの場合は「露出が少なく、華美ではない服装」を求めています。

男性ならスーツにネクタイ、女性はスーツやワンピースなどが無難でしょう。

ジーパンやTシャツは受付を断られる場合もありますので、普段着で行くことはやめましょう。

また、祈祷の際は靴を脱いで会場へ上がることになりますので、脱ぎ辛い靴や、裸足は避けましょう。

八方塞がりとは?

読み方は「はっぽうふさがり」です。

「八方塞がり」とは、九星気学(きゅうせいきがく)でよくないことが立て続けに起こる年といわれています。

9年に一度巡ってくるので、厄年と同じように厄払いをしたり、気をつけた方が良いといわれています。

九星気学の詳細についてはは以下の記事を御覧ください。

関連:【2025年】引っ越しに良い日はいつ?引っ越し吉日カレンダー

九星気学とは、中国に古くから伝わる民間信仰の九星に干支や五行(ごぎょう・万物は木、火、土、金、水の五種類の元素からなるという自然哲学の思想)を組み合わせた占術のことで、生まれた年によって以下の9つに分類されます。

・一白水星(いっぱくすいせい)

・二黒土星(じこくどせい)

・三碧木星(さんぺきもくせい)

・四緑木星(しろくもくせい)

・五黄土星(ごおうどせい)

・六白金星(ろっぱくきんせい)

・七赤金星(しちせききんせい)

・八白土星(はっぱくどせい)

・九紫火星(きゅうしかせい)

2025年に「八方塞がり」を迎えるのは、「二黒土星」の人で、以下の生まれ年の方となっています。

| 生まれた年 | 満年齢 | 数え年 |

| 大正15年/昭和元年(1926年) | 99歳 | 100歳 |

| 昭和10年(1935年) | 90歳 | 91歳 |

| 昭和19年(1944年) | 81歳 | 82歳 |

| 昭和28年(1953年) | 72歳 | 73歳 |

| 昭和37年(1962年) | 63歳 | 34歳 |

| 昭和46年(1971年) | 54歳 | 55歳 |

| 昭和55年(1980年) | 45歳 | 46歳 |

| 昭和64年/平成元年(1989年) | 36歳 | 37歳 |

| 平成10年(1998年) | 27歳 | 28歳 |

| 平成19年(2007年) | 18歳 | 19歳 |

| 平成28年(2016年) | 9歳 | 10歳 |

| 令和7年(2025年) | 0歳 | 1歳 |

八方塞がりの方は普段以上に慎重に行動しましょう。

いかがでしたでしょうか?

なんとなく不安に感じていた厄年ですが、決定的な根拠はないということですから、気持ち次第なのかもしれません。

大変なことが起こった時に「厄払いをしたのに!」と思うのか、「厄払いをしたからこの程度で済んだ」と思うのか、または、「厄払いをしたから何事もなく過ごせた」と思うのか、「厄払いしなくても全然平気だった」と思うのか。

自分の気持ち次第で、厄年の過ごし方が違ってくるような気がしませんか?

関連:満年齢と数え年の違いとは?なぜ満年齢と数え年があるの?

関連:【2025年】 年男・年女の意味とは?厄年との関係は?縁起は?良いことはあるの?

コメント