「水引(みずひき)」という名前は知らなくても、結婚式のご祝儀袋や、葬儀の不祝儀袋などで一度は目にしたことがあるのではないでしょうか?

水引にはさまざまな種類と意味があり、場面に応じて使い分けが必要です。

きちんと使い分けないと、とても失礼になったり、恥ずかしい思いをしてしまうかもしれません。

今回は、水引きの結び方の種類や意味、水引の使い分けについてわかりやすく解説します。

水引とは?

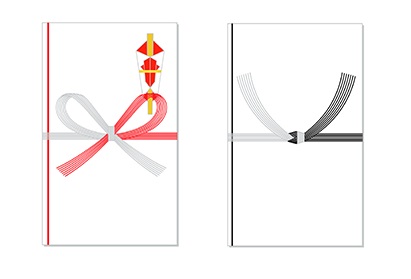

水引とは、ご祝儀袋や不祝儀袋、贈答品の包み紙などに用いられる飾り紐(ひも)のことです。

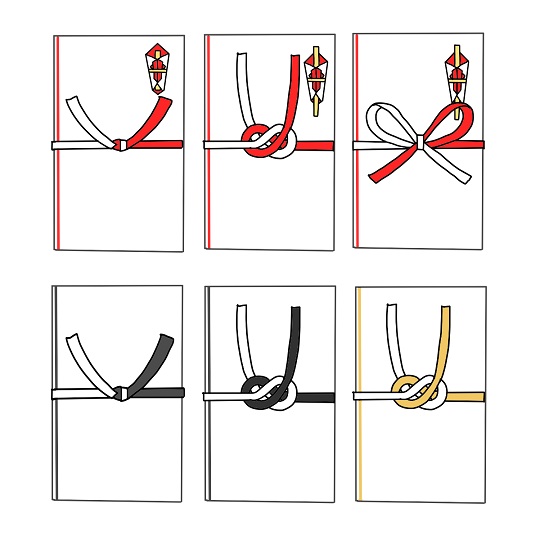

ご祝儀袋(左)・不祝儀袋(右)

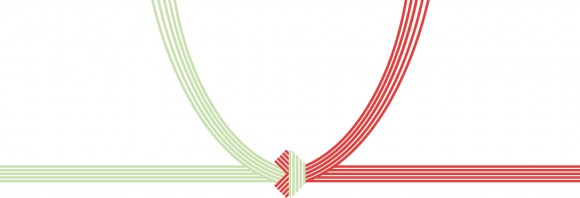

水引の色は、赤、白、黒、黄、金、銀などがあり、用途によって、赤白、白黒、赤金、金銀、白黄、黒銀など組み合わせが異なります。

最近は、飾り紐ではなく、水引が直接印刷されたものもあります。

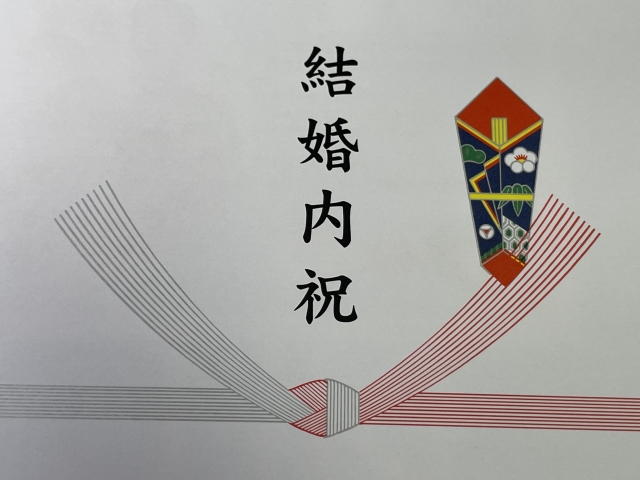

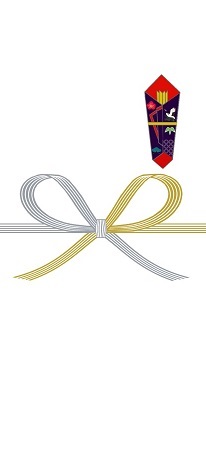

水引とともに右上のところに熨斗(のし)が印刷された包み紙を「熨斗紙(のしがみ)」、封筒を「熨斗袋(のしぶくろ)」と呼びます。

また、不祝儀の包み紙や不祝儀袋のように熨斗が付かない場合でも「熨斗紙・熨斗袋」という場合があります。

熨斗紙・熨斗袋という言葉は、もともとお祝い事など慶事(けいじ)にのみ用いられていましたが、いつの間にか葬儀などの弔事(ちょうじ)の場合でも「熨斗紙・熨斗袋」と呼ぶようになったようです。

水引の起源

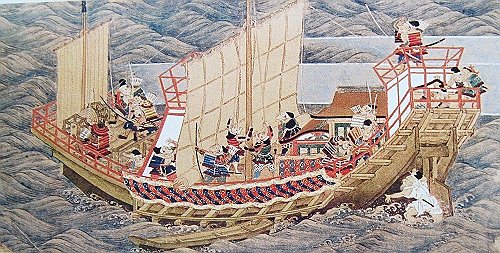

水引の起源は室町時代(1336年~1573年)にさかのぼります。

当時、中国からの輸入品の箱には赤と白の縄が縛り付けられていました。

これは、中国側が輸出用の品物と他の品物を区別するために使用していたのですが、日本側はこの縄を贈答に使用する習慣と勘違いしたそうです。

その後、贈答品に赤と白の紐をかけるようになったのが、水引きの起源だといわれています。

※(追記)遣唐使が中国から持って帰った土産は赤のみの紐で結んでおり、赤白になったのは日本に来てからというご指摘をいただきました。

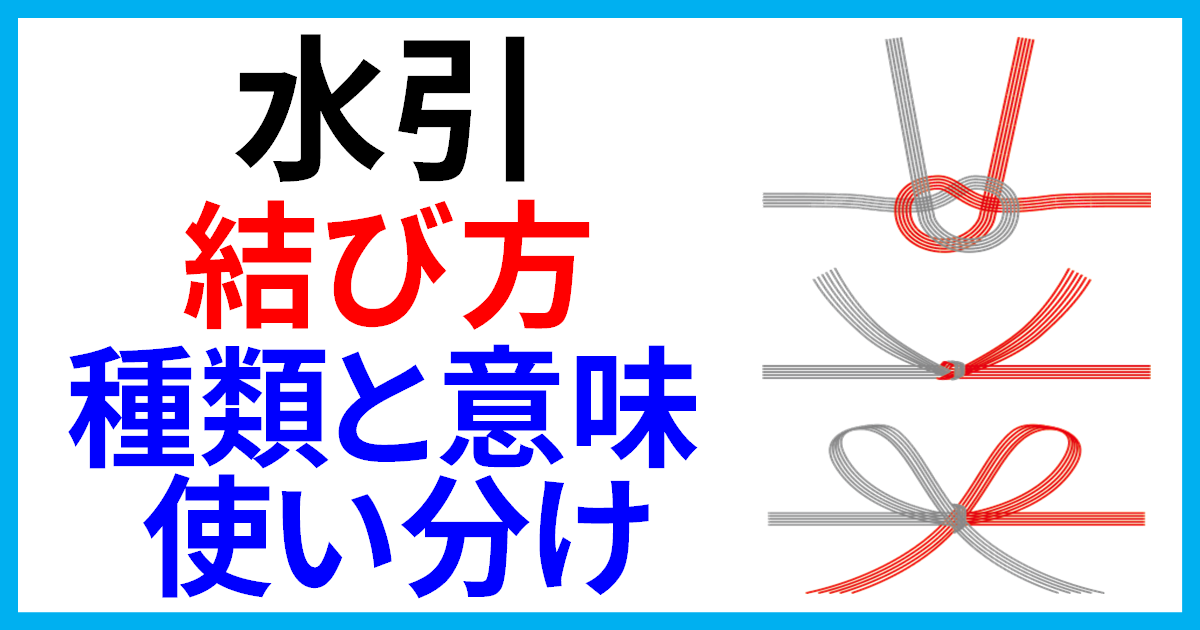

結び方の種類や意味とは?

水引の結び方にはいろいろな種類があり、それぞれに意味があります。

結び切り(真結び・こま結び・本結び)

結びきりは、中央で固く結ばれ、一度結ぶとほどくことが困難です。

「一度で終わる」「繰り返さないように」「二度とあってほしくない」という意味があり、婚礼や快気祝いなどの慶事、葬儀など弔事で使用します。

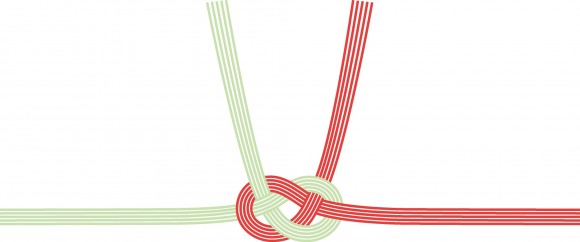

あわじ結び(あわび結び)

結びきりと同じように、あわじ結びも一度結ぶとほどくことが困難で、両端を持って引っ張ると、さらに固く結ばれることから「末永くおつきあいしたい」という意味があるそうです。

使い方は結びきりと同じです。

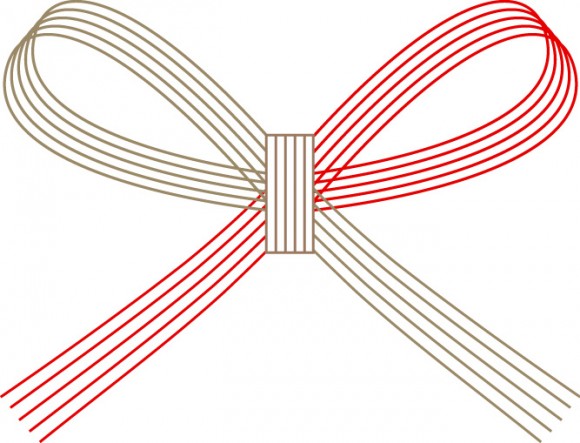

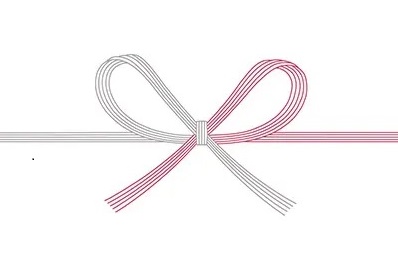

蝶結び(花結び・リボン結び)

何度でも結びなおすことができるので、「何度あってもうれしい出来事」という意味があります。

出産や進学など、婚礼関係以外の慶事で使用します。

水引の種類と色の使い分け

水引は、結び方と紐の色などで使い分けます。

一般的に、

慶事では、赤白、赤金、金銀などが使われます。

弔事では、白黒、黄白、銀、青白などが使われます。

赤白、黄白、黒白などでは、印刷で白色が出ないことから「銀」で印刷しています。

紐の場合も「白」ではなく「銀」にしていることもあります。

また、「紅白(こうはく)の水引き」と言う方が多いのですが、正しくは「赤白(あかしろ)の水引き」といいます。

紅白の水引きは、「くれないみずひき(紅井水引・紅水引)」といい、皇室の祝い事のみに用いられるため、一般人が目にすることはほとんどありません。

「くれないみずひき」の「紅」は、深い緑がかった玉虫色をしており、染料である紅を何度も重ね塗りをすることで黒に近い色になるそうです。

外部リンク:紅水引

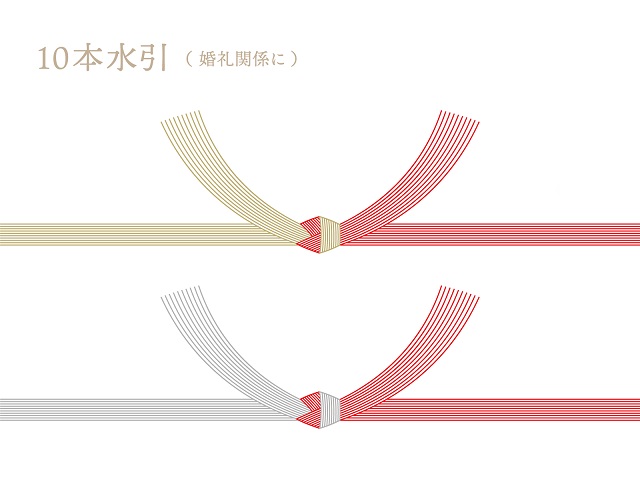

水引の紐の数は、奇数の5本が基本で、弔事、慶事、どちらでも使います。

本数が奇数なのは、中国の陰陽五行思想で「奇数は陽数で縁起が良く、偶数は陰数で縁起が悪い」と考えられていたためです。

3本は、5本を簡素化したもので、粗品などに使います。

7本は、5本をより丁寧にしたもので、出産祝いや長寿祝いなど慶事で使うことが多いです。

10本は偶数ですが、5本を2つに合わせているので、両家や男女の結びつきを表しており、婚姻関係で使われます。

水引の色・種類・使い分け・用途は以下のとおりです。

赤白または赤金+蝶結び

出産祝い、長寿祝い、内祝い、初節句、入学祝などお祝い全般、お中元、お歳暮、手土産、引っ越し挨拶など、婚礼関係以外の贈答に使用します。

赤白または赤金+結び切り・あわじ結び(紐が10本・熨斗あり)

結婚祝い、結婚内祝い、結納、仲人へのお礼など婚礼に使用します。

赤白または赤金+結び切り・あわじ結び(紐が5本・熨斗なし)

御見舞い、傷病見舞い、快気祝い、全快祝い、災害見舞いなど繰り返したくない場合に使用します。

黄白+結び切り・あわじ結び

関西、北陸では、通夜、葬儀、法事など弔事、仏事全般で使用されています。

熨斗はつけません。

黒白(黒銀)+結び切り・あわじ結び

通夜、葬儀、法事など弔事、仏事全般で使用されます。

熨斗はつけません。

金銀+蝶結び

新築祝い、開業祝い、開店祝いなどめったにない祝い事や、神事での祈祷などの際に使用されます。

金銀+結び切り・あわじ結び

人生で一度だけの慶事、長寿祝い・婚礼などで使用されます。

地域によっては赤白または赤金の水引と同じように、金銀の水引も一般のお祝いごとに使用することがあります。

冠婚葬祭のさまざまな場面で必要となる水引ですが、使い方を間違うと相手に大変失礼なことをしてしまうことがわかりましたね。

贈答品の場合はお店で店員さんに相談すれば相応しいものを選んで、名前なども書いてくれます。

ご祝儀袋や不祝儀袋はコンビニや文具店などで購入することができます。

その際、どのような用途に使うものなのか、どれくらいの金額のものに使うのかなどの説明がパッケージに書かれていますので購入するときは参考にしてみてください。

関連:【御香典・御霊前・御仏前】意味と違いとは?お通夜、四十九日はどれ?

関連:葬儀でのお布施の渡し方のタイミングやマナー、書き方や相場(金額)について

コメント

コメント一覧 (4件)

はじめまして

元京都結納儀式協同組合の平井と申します

さて、遣唐使が中国から持って帰った土産は赤のみの紐で結んでありました 中国は赤白は使用しない 赤のみですだからいまでもあかのみの金封で渡しています

赤白にしたのは日本です

麻紐は当時有りましたが高価な物で手に入りにくく紙を紙縒りにしたもの 神社の紙ひもを使用したもの右が濃い色左は薄い色

が始まりです

コメントありがとうございます。大変勉強になりました。