日本には、お天気に関する言葉がたくさんありますが、なんとなく意味はわかっても正確な意味を知らずに使っていることがありますよね。

そんな言葉のひとつに「時雨」があります。

時雨煮や金時を想像したかもしれませんが・・・お天気の「時雨」とどういう関係があるのでしょうか?

今回は「時雨」についてわかりやすく解説します。

「時雨」の読み方と意味とは?

時雨の読み方は「しぐれ」または「じう」です。

時雨とは 秋の終わりから冬の初めにかけて、晴れや曇りを繰り返す天気の時に、一時的に降ってすぐに止むような通り雨のことをいいます。

時雨の仕組み

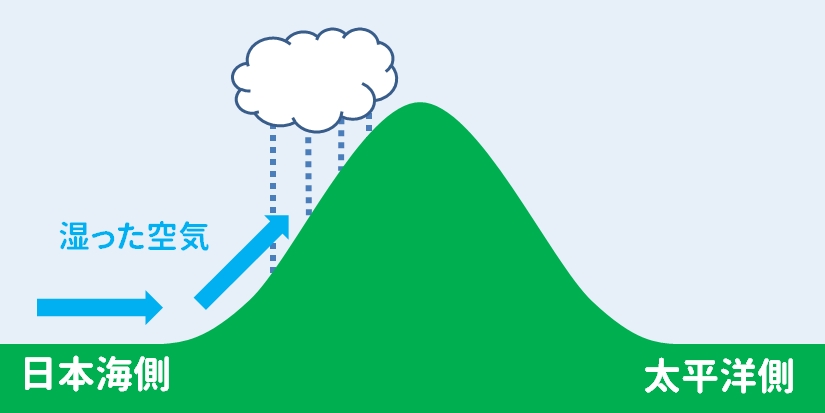

この時期(秋の終わりから冬の初めにかけて)は北西の季節風によって大陸(日本海側)から日本列島に湿った空気が流れ込みます。

日本列島の中央部には山脈あります。

そのため、湿った空気は山脈を越えられず、日本海側や京都盆地、岐阜県、長野県、福島県など山間部では、曇ったかと思うと急に雨が降り出し、短時間で雨がやみ、雲が去ると晴れ、またすぐに雨が降り出すという現象が起こります。

これが時雨の仕組みです。

時雨に関係のある言葉

「時雨」には関連する言葉が数多くあります。

時雨煮(しぐれに)

貝のむき身や、魚介類、牛肉などに生姜を加えた佃煮(つくだに)の一種です。

略して「時雨」と呼ぶこともあります。

「時雨煮」という呼び名の由来は諸説あり、

●材料となるハマグリの旬が時雨の時期(秋の終わりから冬の初め)に重なること

●食べるときにさまざまな風味が口の中を通り過ぎる様子を通り雨の時雨に見立てたこと

などがあります。

カキ氷の時雨

カキ氷の食べ方のひとつに「宇治時雨(うじしぐれ)」というものがあります。

「宇治」は抹茶のことで、甘く仕上げた抹茶シロップや、苦い抹茶シロップなどをかけ、さらにミルク(練乳)をかけたものを「宇治時雨」といいます。

抹茶シロップやミルクを通り雨の時雨に見立てたことが由来と考えられています。

「宇治金時(うじきんとき)」と見た目や名前が似ていますが少しだけ違いがあり、「宇治金時」は抹茶シロップのほかに、金時(あんこ)を乗せたり、添えたりするものです。

宇治金時

蝉時雨(せみしぐれ)

たくさんの蝉が鳴いている様子を表す言葉です。

時雨が降る音に例えています。

露時雨(つゆしぐれ)

あたり一面が露に覆われ、時雨が降ったあとのような様子になることです。

また、水滴が風に吹かれるなどして時雨のように降ることをいいます。

露とは、空気中の水蒸気が草木や建物などに集まって水滴となったものです。

いつの季節の季語なの?

「時雨」は、「冬の季語」です。

秋の終わりから冬の初めにかけて降る通り雨のことなので、より正確にいうと「冬の初めの季語」ということになります。

季語に「時雨」を使った有名な俳句は次のものがあります。

●松尾芭蕉

『初時雨 猿も小蓑を 欲しげなり』

(はつしぐれ さるもこみのを ほしげなり)

「伊賀越えの山中でその年初めての時雨に遭遇した。自分は蓑(みの)を腰に巻いたが、木の上の猿たちも寒さの中、蓑を欲しそうに見える」という意味です。

蓑は今で言う「雨合羽(あまがっぱ)」のことです。

蓑

英語で何て言うの?

日本の「時雨」を英語で表現することは難しいですが、同じような意味の英単語はいくつかあります。

●drizzle 小雨、霧雨などのこと

●drizzling rain しとしと降る雨、そぼ降る雨のこと

●scattered showers にわか雨、通り雨のこと

また、「時雨」を英語の文章で表現すると次のようになります。

「drizzle, shower in late autumn (またはfall) or early winter」

「秋の終わりまたは、冬の早い時期に降る霧雨・小雨」という意味です。

「通り雨」だったら一年を通して使う言葉ですが、「時雨」とすることで同じ現象なのに季節を感じる言葉になりますね。

私たちのご先祖様は、ただの気象現象としてではなく、季節や風情を感じるように名前を付けたのかもしれません。

ひとつの言葉からいろいろなことを感じるたり想像できるのは、面白くて素敵なことだと思いませんか?

関連:「春時雨」の読み方と意味とは?いつの時期の俳句に使われる季語?

関連:「三寒四温」の逆(反対語)とは?秋の時期に使う言葉は何?

コメント