日本には、気候を表す言葉がたくさんあります。

「三寒四温」もそのひとつで、冬の終わりから春にかけて天気予報などで頻繁に見聞きするようになります。

三寒四温は、冬から春にかけて暖かくなるときに使いますが、逆に秋から冬にかけて、秋が深まって寒くなる時期に使う言葉あるのでしょうか?

「三寒四温」とは?

読み方は「さんかんしおん」です。

「三寒四温」とは、

「3日間気温が低く寒い日が続き、そのあと4日間比較的暖かい日が続き、また3日間寒くなり、4日暖かくなる・・・」

という風に、7日間周期で寒い日と暖かい日が繰り返される気候のことです。

また、そのような気候を繰り返しだんだんと暖かくなっていく意味でも使います。

もともと「三寒四温」は中国から日本に伝わってきた言葉です。

「三寒四温」は中国では「冬」に使われる言葉ですが、日本では春先の2月の終わりから3月にかけて使われます。

三寒四温の詳細につきましては以下の記事をご覧ください。

関連:三寒四温の意味とは?季節や時期、正しい使い方は?いつの季語?

「三寒四温」の逆の言葉(反対語)とは?

秋が深まるにつれてだんだん寒くなっていくので、「三寒四温」と逆の意味の言葉があるのかな?と考えてしまいますが、「三寒四温」の逆の言葉・反対語はありません。

それは単純に「4日間暖かくて3日間寒い」ような「三寒四温」の逆の現象がないからです。

秋の時期に使う言葉は何?

秋の時期に「三寒四温」に対応する言葉ありませんが、似たような言葉に「一雨一度」があります。

読み方は「ひとあめいちど」です。

「一雨一度」とは、一回雨が降るたびに気温が一度下がるという意味の言葉です。

秋が深まってくる10月から11月初めにかけては移動性高気圧と低気圧が日本の上空を西から東に交互に通過するため一定周期で天気が入れ替わり、一週間に一度程度雨が降ります。

そして、雨を降らした低気圧が通過した後には大陸から冷たい空気が流れ込んでくるため、少し気温が下がるのです。

このように、秋から冬にかけては一度雨が降るごとにだんだんと寒くなり、秋は深まっていくのです。

また、この時期の有名な気象現象に「時雨(しぐれ)」があります。

「時雨」は、秋の終わりから冬の初め(11月初めごろ)にかけておこる気候現象で、一時的に降ってすぐに止むような通り雨のことをいいます。

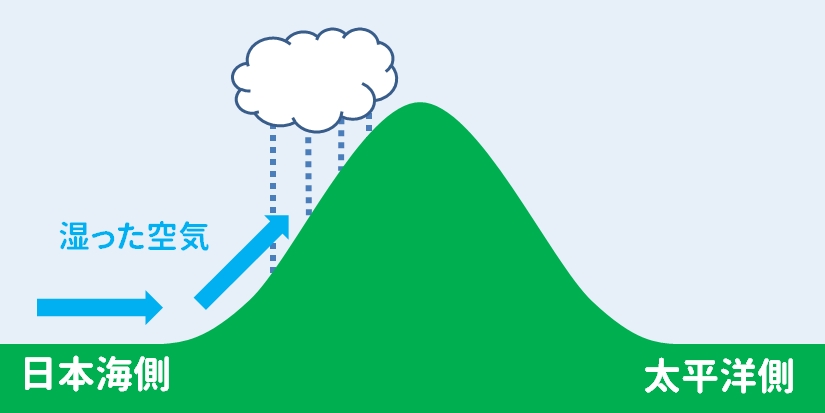

この時期は大陸から湿った空気が流れ込みますが、日本列島の中央部に山脈あるため、湿った空気は山脈を越えられず、日本海側や山間部などで曇ったかと思うと急に雨が降り出します。

そして、短時間で雨がやみ、雲が去ると晴れ、またすぐに雨が降り出すという現象が起こります。

「一雨一度」は10月から11月初めごろに日本列島全体に起こる気象現象ですが、「時雨」は日本海側など特定の地域で11月初めごろに起こる気象現象ということになりますね。

「三寒四温」の逆の言葉はないのがわかりましたね。

季節はある日を境に一気に変化するのではなく、ゆっくりと時間をかけて少しずつ変化していきます。

3日間寒い日が続いて、4日間暖かい日が続いて、それを何度か繰り返すうちに冬は春へと移り変わっていきますが、秋から冬へ移り変わる時は一雨ごとに寒くなっていくのですね。

関連:「時雨」の読み方と意味とは?いつの季節の季語?英語で何て言うの?

関連:からっ風の意味と時期とは?いつの季語?木枯らし、やませとの違い

コメント