新元号が「令和(れいわ)」と発表されたのはいつだったでしょうか?

新元号が「令和(れいわ)」と発表されたのはいつだったでしょうか?

また、「令和」の施行はいつだったでしょう?

新元号の決め方や、予想や候補などが何だったかなどについて振り返ってみましょう。

新元号はいつから?

今上天皇が即位された2019年5月1日から「令和」が施行されました。

平成という元号は平成31年(2019年)4月30日をもって幕を閉じ、2019年5月1日から「令和」という元号になりました。

新元号の発表はいつ?

政府は皇太子殿下が新天皇に即位される2019年5月1日の改元を前に、新元号を4月1日に閣議決定し「令和」と公表しました。

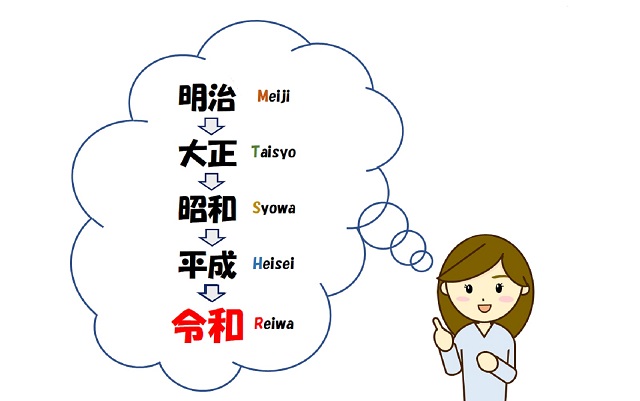

「元号(げんごう)」とは、特定の年代に付けられる称号のことで「年号(ねんごう)」と呼ばれることもあります。

慶応4年(1868年)に明治元年に改元(元号を改めること)したときに、一世一元と決められました。

一世一元とは、ひとりの天皇にひとつの元号ということで、在位中は元号が変わることはありません。

それ以前は、天変地異などの災害の際に改元されることがありました。

昭和から平成に改元したときは、昭和64年(1989年)1月7日に昭和天皇が崩御され、その日のうちに「平成」の発表されました。

このように大正、昭和、平成は、天皇が崩御され皇位継承があってから新元号の発表されていました。

しかし、新元号「令和」は皇位継承の一か月前に発表されました。

これは、「在位中は元号は変わらない」というルールは変えず、国民生活に大きな影響を与えないために事前に発表することに決めたのだそうです。

新元号の決め方とは?

現在の元号の決め方は、昭和54年(1979年)に成立した元号法によって定められています。

元号法には、

第1項:元号は、政令で定める。

第2項:元号は、皇位の継承があった場合に限り改める(一世一元の制)

と書かれています。

具体的には、内閣総理大臣が数名の有識者に委任し、それぞれが2~5個の候補を提出し、内閣官房長官が提出されたものを検討、整理し、結果を内閣総理大臣に報告します。

このとき、いくつかの条件があるようです。

●国民の理想としてふさわしいような意味を持つものであること

●漢字2字であること

●書きやすいこと

●読みやすいこと

●これまでに元号または諡(おくりな)として用いられたものでないこと

●俗用されているものでないこと

※諡とは、天皇がお亡くなりになられた後に贈られる称号のことです。

その後、総理府総務長官、内閣官房長官、内閣法制局長官らによって精査され、数個の案を選定し、全閣僚会議で新元号の原案について協議し、閣議において改元の政令の決定という形で決められます。

新元号の予想、候補はあるの?

明治・大正・昭和・平成がアルファベットでM・T・S・Hと略されて使われる場面がありますよね?

そのため、新元号はこれらのアルファベットではないものになる・・・といわれていました。

※新元号は「令和(R)」となりましたのでM・T・S・Hではないものになりましたね。

政府は新元号の候補については一切発表をしていませんでした。

そのため、ネット上ではさまざまな予想がされていました。

多くの人が予想したのは「安」という漢字が使われるのではないか?ということでした。

理由としては「安らかに暮らせる時代」という希望からです。

結局、新元号は「令和」になったため「安」という漢字は使われませんでした。

※新元号を「令和」と予想した方がひとりだけいたということで話題になっていましたが、ほとんどの方にとって予想外の元号になったのではないでしょうか?

昭和天皇が崩御された後、新元号が「平成」と発表されたときは、日本中が悲しみに包まれていました。

おそらく、崩御なさる前から新元号の検討は行われていたと思いますが、それは「昭和天皇が崩御なさるかもしれない」という苦しい気持ちを抱いてのものだったでしょう。

しかし、今回は天皇陛下がお元気なときに、新元号をあれやこれやと予想することができましたよね。

「平成」という元号は、平成31年(2019年)4月30日に幕を閉じ、5月1日から新しい「令和」という元号の時代が始まったのです。

関連:天皇誕生日(祝日)は今後変わる?年号が変わるたびに増える?

コメント

コメント一覧 (31件)

改元は2019年元日でもよいが、

天皇陛下の退位と新天皇の践祚は、2018年中にするべきである(4月、7月、10月等)。

新元号候補です。

元 桜 げんおう

厳 桜 げんおう

元 成 ゲンセイ

妙 時 みょうじ

妙 幸 みょうこう

妙 花 ミョウカ

いかが? 早くきめ、印刷関係に貢献。

平然

半年程で○○2年になると

今は平成31年?。

4月にまでに生まれた方は

どう扱われるの?

のど氏案の数件に一理有り。されど小生はあえて[養専]を推奨。

候補

安堵

安産

安八

案説

安間

安泰

案説

安楽

安危

ダメな候補:

安直

安安

安物

安売

これからますますお年寄りが増えてきます でも介護人口が足りません。しかし 人にとって変わって 人工知能の 介護ロボットが 世話をしてくれます。今AIの時代に入ってきています。アルファベットの漢字合わせで、栄愛、なんていかがでしょうか

官房長官よろしくお願いいたします。

年号 候補

感心

感進

感元

安感

安元

今はこんなところかな。

凄いダサい元号になったらどうしよう…

センスあるネーミングよろしくお願いします

末広で。

ま,ここ含めSNSで候補に上がるような元号は使われない

常政

私は、明治の元号は、天皇陛下がくじを引かれて明治となった

驚きです❗

nhkの西郷(せごどん)の中で出てきた、黎明が意味を含めて

新元号にふさわしいと思います❗

れいめいと呼びます❗バロン

新元号?

安始 あんし

安心 、安定した 時代が

始まる

でもなんか次の年号が終わるとき安心が終わるとかなんか嫌じゃね?

メディアも2文字候補にしてるけど、4文字の可能性は否定出来ないんじゃないかな?確率はかなり低いでしょうね。

年号はMはないだろうね。明治生まれがまだいるから。

Aも書きにくいからCかRと予想

知寧とか吏緑とか

年号はとにかく早く決めてほしい。印刷関係始め色々困る人がいるわけだから。

安栄

かな

今年の4月までに生まれた方は平成生まれ?2020年1月1日より、もう○○2年となるんですよね。

分かりにくい。。。

4月30日までは平成31年生まれ、5月1日以降は新元号元年生まれになります。

天照(アマテラス)

日本の国の神様のトップに君臨

八咫(ヤタ)

初代神武天皇を勝利に導いた伝説から。

大和(ヤマト)、出雲(イズモ)

神話からとったらいいのにね。

朝高

朝東

旭東

旭高

新年号は、安始(あんし)と予測してます

新しい元号の決め方ですが、天皇陛下ご自身のご希望もお伺いせずに、総理大臣や有識者などが勝手に決めて、天皇陛下が関わることができないなんて変ですね。明治天皇とか大正天皇とか昭和天皇とか後世言われるのに、ご自身で選択できないなんておかしくありませんか?明治の時の様に、いくつか候補を提案申し上げた中から天皇陛下ご自身がお選びになるのが筋なのでは?

安明 ⓵

安名 ②

安迷 格外

安三 ④

安長 ③

長期

安寧かな

書けないかな

いろいろ候補はあるけど、描きやすい元号でしょ

新しい元号は、

蘭花らんか

であります。

安年

安成(あんせい)がいいと思う。

意味:安全に成る年