昔の小学校では当たり前だったのに、時代の流れとともに消えていったものがたくさんあります。

今回は、そんな「小学校に昔はあったのに今はなくなったもの」をご紹介します。

あわせて、それらがなくなった理由もご紹介します。

男女別の出席簿

昔の出席簿は男女で分けられていました。

男子の名前が先にあって、その後に女子の名前が続きました。

現在は、男女混合の出席簿が一般的です。

なくなった理由:

「男子が前、女子が後ろ」という形式が性差による役割分担の固定化につながるとされ、ジェンダー平等の観点からなくなりました。

あだ名や呼び捨て

昔は友達をあだ名や呼び捨てで呼ぶことが普通でした。

現在は、男子も女子も「〇〇さん」で統一されています。

なくなった理由:

身体的特徴をからかったあだ名や、本人が嫌がるあだ名で呼ぶこと、また呼び捨てにすることは、いじめにつながる可能性があるため、現在は禁止されています。

男子は「くん」女子は「さん」

昔は、男子は「〇〇くん」、女子は「〇〇さん」と呼ぶのが当たり前でした。

現在は、男子も女子も「〇〇さん」という呼び方に統一されるようになりました。

なくなった理由:

男子と女子という性別で呼び方を変えるのはおかしいという意見が大きくなり、ジェンダー平等の観点からなくなりつつあります。

体罰

昔は悪いことや、忘れ物をすると罰として教師が児童を叩くことがありました。

げんこつや平手打ち、出席簿で叩くといった行為のほか、机の横に立たせたり、正座のまま授業を受けさせたり、グラウンドを走らせるといった体罰も行われていました。

体罰そのものは明治時代から法的に禁止されていました。

明治12年(1879年)の教育令第46条では「凡学校ニ於テハ生徒ニ体罰ヲ加フヘカラス(学校では生徒に体罰を加えてはならない)」

また、明治23年(1890年)の小学校令第63条では「小学校長及教員ハ児童ニ体罰ヲ加フルコトヲ得ス(小学校長および教員は児童に体罰を加えてはならない)」

と定められていました。

現在は、昭和22年(1947年)に施行された学校教育法11条によって「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」と体罰は法的に禁止されています。

このように法的に禁止されていたものの、昭和の時代は、体罰も教育の一環という意識が大きく、親からのクレームも無く社会問題になることもありませんでした。

なくなった理由:

体罰は暴行という犯罪行為であるという認識が広がり、教育ではないという考え方が一般的になりました。

完全になくなったわけではありませんが、昔のような体罰はとても少なくなっています。

廊下に立たせる

昔は、悪いことや、忘れ物をすると教師は児童を廊下に立たせることがありました。

何度も繰り返す児童は水の入ったバケツを持って廊下に立たせたりしました。

なくなった理由:

授業中に廊下に立たせると授業を受ける権利を奪うことになります。

また、廊下に立たせて身体的苦痛を与えることは体罰にあたりますので法的に禁止されています。

夏休みのラジオ体操

昔は、夏休み期間中は毎朝ラジオ体操が行われていました。

学校だけでなく各地域でも子供会や自治会などが積極的に行っていました。

現在は、完全に廃止したところもあれば、夏休み期間のうち一週間や、10日間だけなど日数を短縮して行うところがあります。

なくなった理由:

理由はいくつかあります。

・ラジオ体操は早朝の6時半から始まるため、ラジオの音や集まった子どもたちの声がうるさいという苦情があった。

・早朝に子どもだけでラジオ体操の会場まで行かせるのが心配。

・ラジオ体操会場まで子どもを送迎するため、保護者の負担が大きすぎる。

・教員や保護者が役割分担して開催することが負担になっている。

・少子化や家庭の事情によって子どもが集まらない。

・コロナ禍に中止にしたあと、復活させることなく廃止した。

関連:ラジオ体操の起源と歴史を簡単に解説!第3・第4がある?全部で第何まであるの?

夏休みの友

「夏休みの友」とは、夏休み期間の宿題として使われていた冊子です。

主に西日本で使われており、東日本でも地域や学校によっては使われているところもありました。

宿題の内容は都道府県ごとに異なり、「夏の友」「夏の生活」などの呼び方もあります。

現在は使っていない学校がほとんどです。

なくなった理由:

・漢字ドリルや計算ドリルなど、教科ごとに宿題を出したほうが学習効率が上がるから

・児童の自主性を養うために自分で学びたいものを選んで計画を立てさせたいから

・「夏休みの友」以外にも夏休み期間の宿題の冊子が発行されていて選択肢が増えたから

などの理由があります。

冬でも半袖半ズボンの子

昔は冬でも半袖半ズボンで過ごす子がいました。

学校によっては半袖半ズボンは風邪をひきづらくなるなど健康法のひとつとして推奨しており、冬の間ずっと半袖半ズボンで過ごした子を表彰することもありました。

現在は推奨されていませんし、あまり見かけません。

なくなった理由:

現在も、科学的根拠はないものの、ある程度の薄着は風邪への免疫力を高め、健康的な体を作るといわれており、半袖半ズボンは禁止されていません。

しかし、季節感のない服装をさせることは虐待と捉える人もおり、教師や親が推奨したり強制的に着せたりすることはありません。

運動場の遊具

昔は小学校だけでなく、公園にもさまざまな遊具がありました。

現在は遊具の種類が減り、徐々に撤去されつつあります。

なくなった理由:

回転型ジャングルジムや箱型ブランコ、登り棒、雲梯(うんてい)、シーソーなど数多くの遊具がありましたが、それらの遊具から落下したり、指を挟んだり、衝突するなどの事故が起こりました。

また、遊具に異常があっても気付かず使って重大な事故につながったりしたため、全国で撤去が進みました。

また、常に大人が監視することができないため、安全性の確保ができないということで、老朽化とともに運動場や公園の遊具は徐々に撤去されています。

プール前の腰洗い槽、プール後の洗眼器

昔は、プールに入る前には腰洗い槽で下半身を消毒液に浸し、プールから出た後は洗眼器で両目を洗うのが当たり前でした。

腰洗い槽とは、高濃度の塩素が入った小さなプールで、腰から下を浸すことで消毒・殺菌を目的に使っていました。

今は無い学校がほとんど

わかるあなたは… pic.twitter.com/nFYpIw0ciu

— そうは (@souhakurumi) August 21, 2024

洗眼器とは、目を洗うために蛇口が二つ上を向いた水道のことで、プールに使われている塩素を洗い流したり、感染症予防のために使われていました。

なくなった理由:

腰洗い槽による消毒・殺菌は十分な効果が得られないことがわかったことや、ろ過付きプールの導入によってプールの衛生面が向上し、シャワーで十分洗浄できると判断されたことから、現在は原則不要となっています。

洗眼器は、目を水道水で洗うことで目を保護する成分も洗い流されてしまうことや、目を保護するためのゴーグルを装着する人が多くなったため、現在はほとんど設置されていません。

運動会の組体操・騎馬戦

昔「組体操」は運動会の花形種目といわれるほどほとんどの学校で行われていましたが、現在は多くの学校で廃止されてしまいました。

また、人気競技の「騎馬戦」を行う学校も大きく減少しています。

なくなった理由:

組体操が原因で年間8000件を超える負傷者が出ていたことから、平成28年(2016年)にスポーツ庁が「確実に安全な状態で実施できているかどうかをしっかりと確認し、できないと判断される場合には実施を見合わせること」という通知を全国の教育委員会に通達したため、多くの学校で廃止されました。

組体操を続けている学校も危険ではない技で見ている人に感動を与えられるよう工夫しているようです。

また、騎馬戦が減少しているのは、怪我のリスクが高い競技であり、過去に重大な事故や後遺症が発生した事例もあるためです。

一日かけての運動会

昔の運動会は一日かけて行われていました。

現在は午前中だけで終わる学校がほとんどです。

なくなった理由:

最も大きな理由は、新型コロナウイルスの影響により、多くの学校で運動会が一日開催から半日開催へと短縮され、その後も継続されていることが挙げられます。

また、少子化によって児童数が減り、ひとつの種目にそれほど時間がかからなくなったこと。

さらに熱中症対策や、保護者の負担軽減、教員の業務時間短縮といった労働環境の改善も背景にあります。

関連:小学校の運動会の開催時期や日程はいつ?秋から春に変わった理由とは?

音楽の授業のハーモニカ

昔の音楽の授業ではハーモニカが使われていました。

現在は、ハーモニカは使われておらず、リコーダー、鍵盤ハーモニカが使われています。

なくなった理由:

ハーモニカは口で楽器を覆ってしまうため、どの音を吹いているのかが分からず指導がしづらかったそうです。

また、吹くのと吸うのとで違う音が出るなど演奏が難しいという理由で廃止されたようです。

家庭訪問

昔の家庭訪問は、担任教師が自宅に上がって、児童の学校での様子を伝えたり、家庭での様子を聞いたりしていました。

なくなった理由:

教師や保護者の負担を減らすため、時間の短縮や廃止が検討されていましたが、コロナ禍をきっかけに廃止した学校が多いようです。

家庭訪問を実施している学校でも、玄関先で数分話す程度にしたり、希望者のみ行ったり、オンラインで行うなどさまざまな方法で実施しているようです。

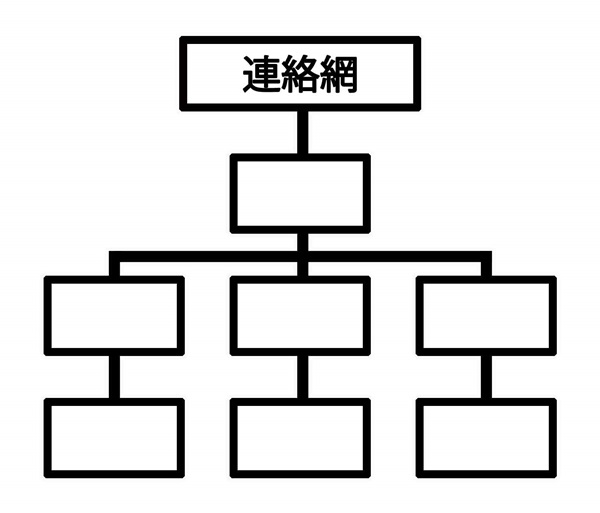

電話番号の載った連絡網

昔はクラスの連絡網には全員の氏名と電話番号が記載されており、グループ分けされていました。

緊急時は担任からグループの一番目に連絡が行き、一番目から二番目、二番目から三番目・・・という風に順番に連絡を回し、最後の人は担任に連絡をしました。

なくなった理由:

個人情報保護の観点から、クラス全員の電話番号を配布することは廃止されました。

現在は保護者のスマートフォンやパソコンに一斉に連絡を回しています。

卒業アルバムの住所と電話番号

昔は、卒業アルバムに児童の住所と電話番号も記載されていました。

なくなった理由:

個人情報保護のためです。

ブルマーと短パン

昔の夏の体操服は、男子は短パン、女子はブルマーでした。

なくなった理由:

女子のブルマーは、下着同然のデザインであることや、足の付け根から露出してしまうことへの不快感はもちろん、盗撮被害に遭う児童もいたため1990年代に廃止する学校が増えました。

そして、2000年ごろには男女ともにハーフパンツになりました。

平日の授業参観・保護者参観

昔は授業参観や保護者参観は平日に行われるのが一般的でした。

現在は、保護者が参加しやすいよう、土曜日や日曜日に開催する学校が増えています。

なくなった理由:

現在は共働き世帯が増え、平日に仕事を休んで学校へ行くことは負担が大きいからです。

母の日・父の日の作文

昔は、母の日にはお母さんへ、父の日にはお父さんへ作文や手紙を書く授業がありました。

なくなった理由:

母親のいない家庭、父親のいない家庭、親ではない人に養育されている子など、家庭環境に配慮したためです。

飼育小屋

昔は校庭の一角に飼育小屋がありました。

児童が動物の世話をすることで、責任感や思いやり、協調性を育み、命の大切さを学ぶことを目的として行われていました。

飼育する動物は鳥やうさぎ、亀などさまざまでした。

なくなった理由:

夏休み、冬休み、春休みはもちろん、土日の当番の負担が大きいことや、動物のアレルギーの子が増えたことなどを理由に廃止する学校が増えています。

また、少子化の影響で当番に負担が集中することや、動物が苦手な子どもへの配慮も理由の一つです。

卒業式の「仰げば尊し」「蛍の光」

昔は、卒業式の定番曲といえば「仰げば尊し」と「蛍の光」でした。

なくなった理由:

歌詞が古くて難しい、歌詞が時代に合わないなどの理由で歌う学校はほとんどなくなりました。

その代わり、卒業をテーマにしたヒット曲が卒業ソングとして定着しています。

関連:「仰げば尊し」の歌詞の意味(現代語訳)卒業式に歌わなくなったのはなぜ?

関連:卒業式の流れとは?何時から何時まで?卒業式の定番の歌ランキング!

チャイム

昔は、授業の始まりと終わりをチャイムを鳴らして知らせていました。

現在は、チャイムを鳴らさない・回数を減らしている学校が増えています。

鳴らさない場合は、児童が時計を確認して自分たちで「そろそろ授業が始まるよ」と声を掛け合ったり、担任が黒板の前に立つことで授業の始まりを知らせます。

なくなった理由:

近隣住民から「うるさい」という苦情が来たことや、児童の自主性を養うという狙いがあります。

消石灰のライン引き

昔はグラウンドのライン引きに使われていたのは消石灰(しょうせっかい)でした。

消石灰とは、水酸化カルシウムのことです。強いアルカリ性で水に溶けにくい性質があります。

現在は石膏(せっこう)や炭酸カルシウムなど安全性の高い素材でライン引きが行われています。

なくなった理由:

目に入ると視力に障害を残すなどの危険性があるためほとんどの学校で使われなくなっています。

健康診断の座高

座高測定の始まりは、明治時代の徴兵検査です。

座高が高いと足が短いということになり、重心が低く下半身が安定するので良い兵隊になると考えられていました。

戦後になると、座高が高く胴が長いということは、内臓がしっかり成長していると考え、健康管理や発育状況を評価したり、机や椅子の高さを決めるなどの目的で続けられていました。

なくなった理由:

座高を測定してもそれを評価したり、健康管理に活かされていないということで測定は不要であるということになり、平成28年(2016年)に廃止されました。

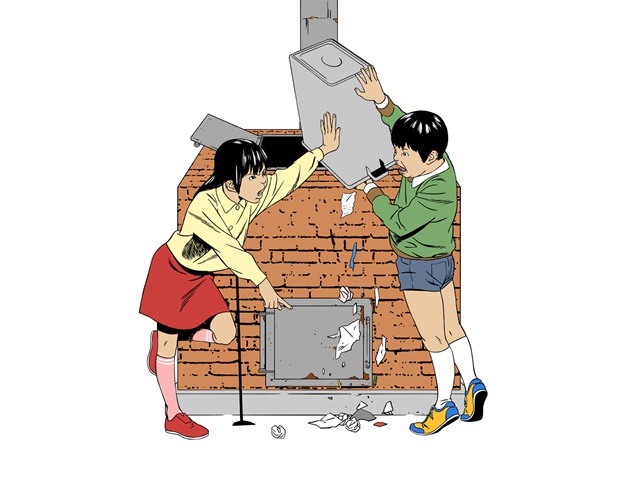

焼却炉

昔はどこの学校にも敷地内に焼却炉があり、掃除の時間に焼却炉までゴミを持っていき、焼却して処分しました。

現在は、学校のゴミは主に事業系ゴミとして処理されています。

事業系ゴミとは、学校、福祉施設、お店、会社などの事業活動から生じたゴミのことです。

なくなった理由:

ゴミを焼却する際に出るダイオキシンなどの有害物質が問題となり、平成9年(1997年)に文部省(現文部科学省)の通達によって学校の焼却炉は使用禁止になりました。

ぎょう虫検査

ぎょう虫とは、人の腸に寄生する寄生虫です。

人から人へ感染するもので、肛門周辺にかゆみが生じたり、尿道炎・腟炎・肝炎などを引き起こしたりすることもあります。

なくなった理由:

衛生環境が良くなり、ぎょう虫の感染率がとても低くなったからです。

平成28年(2016年)3月末に、ぎょう虫検査は廃止されました。

アルコールランプ

昔は理科の授業でアルコールランプを使うのが当たり前でした。

現在は、カセットコンロで実験を行ったり、そもそも火を使う実験を行わないなど学校によって対応はさまざまです。

なくなった理由:

理由はいくつかあります。

・マッチに慣れていない児童が多く、火をつけるのが難しい。(マッチを使うことに時間を割く必要がある。)

・アルコールランプを倒して中身がこぼれると引火の可能性があって危険。

・アルコールランプの中身が少なくなると、ランプの中でアルコールが気化したものが溜まってしまい、そこに空気が入り込んだことに気付かずに火をつけると爆発の可能性があって危険。

登下校時の名札の着用

昔は、学校にいるときはもちろん登下校時も名札を付けたままで過ごすのが当たり前でした。

なくなった理由:

近年は、個人情報の保護や安全を考慮して、登下校時に名札をつけない学校が増えてきています。

安全面での理由としては、名札を見て子どもの名前を呼ぶ知らない大人がいた場合、子どもが「自分を知っている人かもしれない」と勘違いして警戒心が薄れ、ついて行ってしまう危険があるためです。

また、名札に書かれた名前をもとに、第三者がネット検索をして個人情報にたどり着いてしまう可能性があり、これも名札着用を見直す学校が増えている理由となっています。

このような理由から、登下校中は名札を外し、学校にいる間だけ名札をつけるという対応をとっている学校が増えています。

中には、名札そのものを完全に廃止している学校もあります。

二宮金次郎像

昔はどこの小学校にも二宮金次郎像がありました。

二宮金次郎像が建てられるようになったのは大正時代です。

当時の日本は自主的に国に奉公する国民の育成を進める政策を取っており、自らの力で貧困から立ち直り、幕府のために働いた二宮金次郎はそのモデルとされました。

なくなった理由:

本を読みながら歩くのは危険で、保護者からの子どもが真似するといけないから撤去した方が良いという声が多かったからです。

また、歩きスマホを肯定しかねないという理由もあるようです。

関連:小学校にある二宮金次郎の銅像の意味とは?スマホが撤去の理由?二宮金次郎の名言

小学校に昔はあったのに今はなくなったものはいろいろありましたね。

昔は当たり前だったことが、今の時代に合わなかったり、考え方の変化で禁止・廃止されていくのも仕方のないことですね。

今の子どもたちが大人になるころには、どんなものが「昔はあったのに今はなくなったもの」になっているのでしょうね。

関連:【昭和と令和の違い】常識・価値観・生活・学校などで変わったこと

関連:【鎌倉幕府成立は何年?】歴史や理科の教科書の変更点【昔と今の教科書】

関連:【2026年】入学式は何時から何時まで?時間と流れ、やることは?

関連:小学校の運動会の開催時期や日程はいつ?秋から春に変わった理由とは?

コメント