日本のお葬式は、仏教のやり方で執り行われるのが一般的です。

しかし、現在のお葬式は「葬式仏教」だと言われることも多いのです。

葬式仏教とはなんでしょうか?

いつから始まり、なぜ広まったのか、歴史などについても解説します。

葬式仏教とは?

読み方は「そうしきぶっきょう」です。

葬式を行うためだけの仏教という意味があります。

仏陀

まず、仏教について説明します。

仏教を簡単に説明すると、苦しみや不安、悲しみなどから救われるために、仏陀(ぶっだ)の教えに従い、悟りを開いて解脱(げだつ)することを目的とした宗教です。

「仏陀」とは、仏教の開祖のことで、ゴータマ・シッダールタ、釈迦(しゃか)、お釈迦様などの呼び方があります。

「悟りを開く」とは、心の迷いがなくなり安らかな境地に達することです。

「解脱」とは、六道輪廻(ろくどうりんね・りくどうりんね)から離れることを意味します。

仏教では、人はなくなった後、6つの苦しみと迷いの世界である 「六道」に輪廻転生(りんねてんせい・りんねてんしょう)すると考えられています。

- 天道(てんどう)

- 人間道(にんげんどう)

- 修羅道(しゅらどう)

- 畜生道(ちくしょうどう)

- 餓鬼道(がきどう)

- 地獄道(じごくどう)

これら6つの世界で生まれ変わりを繰り返すことを「六道輪廻」といいます。

そして、六道輪廻から離れることで極楽浄土(ごくらくじょうど)に行くことができるといわれています。

極楽浄土とは、幸福に満たされた理想郷、仏の住む世界を指します。

「成仏」は六道輪廻から離れることを意味しますが、悟りを開くことを意味する場合もあります。

六道輪廻についての詳細は以下の記事をご覧ください。

関連:六道(天道・人間道・修羅道・畜生道・餓鬼道・地獄道)の意味とは?

関連:【仏教の地獄とは?】地獄の階層の種類とそれぞれの意味をわかりやすく解説

悟りを開いたり、解脱するには、仏教の戒律を守り修行をしなければなりません。

修行に専念するために一般的な生活を捨てて修行に没頭することを「出家(しゅっけ)」といいます。

出家せずに一般的な生活を送りながら修行をする人を「在家(ざいけ)」といいます。

仏教の戒律や修行についての詳細は以下をご覧ください。

関連:「僧侶」「住職」「和尚」「お坊さん」の意味と違いとは?

このように、仏教は本来、戒律を守り修行をすることで悟りを開き、解脱することを目的としています。

しかし「葬式仏教」はそうではありません。

仏教の信仰や日常の修行は行われておらず、葬式や法事などの時だけ僧侶を呼んでお経をあげてもらったり、お寺に行ったりします。

日常生活で戒律を守ろうと意識している人はほとんどおらず、仏教の教えを学ぼうとせず、仏教行事にも参加しません。

普段は仏教をほとんど意識せず、興味もないのに、葬式や法事の時だけ仏教を意識し、儀式として形だけ仏教を用いている状態です。

葬式仏教がどのように執り行われるかについては、決まり事や明確な定義はありませんが、一般的に、焼香の回数や数珠の種類など宗派ごとに異なる部分を守りつつ、儀式として仏教を用います。

葬式仏教の特徴は以下の通りです。

●葬式、法事の時だけ僧侶の読経など儀式を行う

●葬式、法事では意味を理解しないまま、合掌や焼香など形式的な作法を行っている

●葬式、法事は仏式で行うのが当たり前という価値観があり、宗教としてではなく慣習として定着している

「葬式仏教」は、このような仏教の現状を揶揄する言葉なのです。

「葬式仏教」という言葉がいつ生まれたのかは不明ですが、昭和38年(1963年)に出版された圭室諦成(たまむろたいじょう・1902年~1966年)の「葬式仏教」という本がきっかけで世間に広まりました。

葬式仏教はいつから始まり、なぜ広まった?

まず、日本に古来からある神道では死は「穢れ(けがれ)」と考えられています。

そのため、昔の日本では亡くなった人に関わることを避け、野ざらしにして放置して風化や鳥や獣に委ねることが一般的でした。

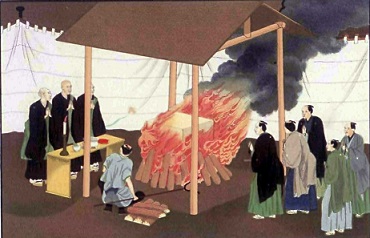

その後、飛鳥時代(552年)に仏教が伝来し、平安時代(794年~1185年)の頃には、身分が高い人たちの葬式は仏式で行われるようになりました。

死後、仏の力で救われ極楽浄土へ生まれ変われることを望み、僧侶による読経や火葬、納骨などが行われるようになったのです。

しかし、庶民はまだ仏教に触れる機会がほとんどない時代だったため、庶民が亡くなったあとは古来のやり方で野ざらしにしてあの世に送っていました。

このころ、インドの仏教の葬式は、僧侶による読経を行い、火葬、土葬、水葬などいろいろな方法があったそうです。

中国の仏教の葬式は、僧侶による読経を行い、火葬か土葬が行われていたようです。

インドと中国では、亡くなった後の魂は7日後に行き先が決まり、そこで決まらなければ次の7日後、決まらなければまた7日後・・・となり、49日間で次の生まれ変わりの準備をすると考えられていました。

そのため、次の生まれ変わりが良いものになるようにと7日ごとの供養を行い、最終的に行き先が決まる四十九日(しじゅうくにち)は故人を供養する重要な日でした。

それ以降の一周忌や三回忌などが行われていた記録は特にありません。

現在のインドの仏教の葬式は、僧侶が読経をし、主に火葬を行います。

その後、7日ごとに僧侶が読経をし、四十九日が最も重要な日とされ、それ以降はありません。

また、現在の中国の仏教の葬式も、僧侶が読経をし、主に火葬を行います。

その後、7日ごとの法要が行われ、四十九日が最も重要な日とされています。

インドから中国へ仏教が伝わった後、三回忌までの法要が中国で追加されたといわれています。

日本で行われている四十九日以降の法要は以下の通りで、三回忌までは中国から伝わったものです。

- 百か日

- 一周忌

- 三回忌

それ以降は、日本で追加されたといわれています。

- 七回忌

- 十三回忌

- 二十三回忌

- 二十七回忌

- 三十三回忌

- 五十回忌

日本では、四十九日は奈良時代(710年~784年)には行われていたといわれており、そのほかの法要も平安時代の貴族などが行っていたそうです。

庶民も行うようになったのは鎌倉時代以降です。

四十九日、一周忌などについての詳細はこちらをご覧ください。

関連:法要とは?法事との違い。初七日、四十九日の意味とは?忌日・年忌法要とは?

関連:「三回忌」の法要はいつやるの?「一周忌」と「一回忌」の意味と違い

鎌倉時代(1185年~1333年)になると仏教式の葬式は庶民の間でも行われるようになり、平安時代、鎌倉時代にはすでに葬式仏教の基盤が出来ていたと考えられています。

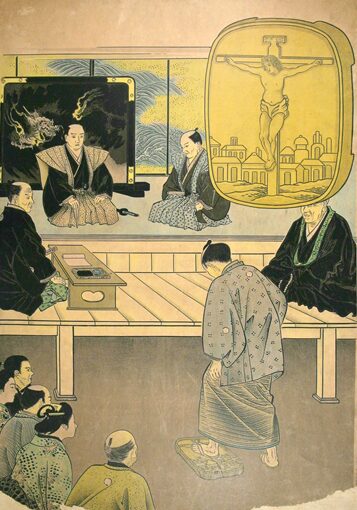

江戸時代(1603年~1868年)になると、江戸幕府は1612年に禁教令(きんきょうれい・キリスト教禁止令)を出しました。

キリスト教の教えは江戸幕府の身分制度に反するものであり、勢力を強めていたことから、禁教令を出すことで江戸幕府の体制をゆるぎないものとしようとしたのです。

そして、キリスト教を信仰していないことを証明するために「檀家制度(だんかせいど)」を定めました。

檀家制度とは、家庭ごとに特定の寺院に所属することを義務付けるもので、檀家制度によって葬式仏教が完成したといわれています。

「檀家」とは所属している寺院に経済的支援をすることで、葬式や供養などを行ってもらう家のことです。

そして、この檀家制度によってお寺と檀家の関係が強くなり、お寺で葬式を行うことが全国的に広まったのです。

禁教令は明治6年(1873年)に廃止されていますが、現在もお寺と檀家の関係は続いており、仏式での葬式・法事などが行われています。

現在、約8割の葬儀が仏教式で行われていますが、そのうち仏教の修行をしている人はほとんどいないことからも、日本の葬儀のほとんどは葬式仏教で行われているということがわりますね。

現在は、宗教に対する考え方の変化や、少子化などにより、寺と檀家の関係が薄くなっているようです。

葬儀に僧侶を呼ばず、家族だけで故人を見送る家族葬や、葬儀を行わず火葬だけを行う直葬などを選ぶ人も増えています。

葬式仏教は今後減っていくでしょう。

いかがでしたでしょうか?

葬式仏教がどのようなものかわかりましたね。

江戸幕府の檀家制度によって広まった葬式仏教ですが、現在は多種多様な考え方があり、葬式の形もさまざまです。

仏教のことをほとんど知らないのに葬式だけ仏教で行うことに違和感を覚える人もいるでしょうし、葬式の形は今後ますます変化していくのかもしれません。

コメント