和室を歩くとき「畳の縁を踏んではいけません」と注意されたことはありませんか?

なぜそのようにいわれているのか、その理由について解説します。

日本人のマナーとして是非知っておきましょう!

また、畳の歴史や畳縁の柄と色の意味についても解説します。

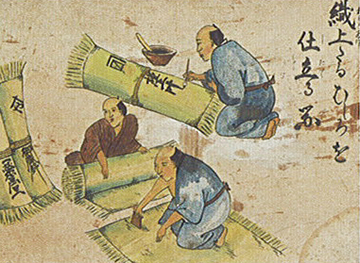

畳はいつからあるの?畳の歴史

畳は、日本固有の文化です。

現存する日本最古の畳は、奈良時代(710年~794年)に作られた「御床畳(ごしょうのたたみ)」というものです。

御床畳は、ござのようなものを数枚重ねて、錦(にしき・金銀などの色糸を用いた華麗な文様の織物)の縁がつけられており、現在の畳の原型といわれています。

聖武天皇(しょうむてんのう・701年~756年、第45代天皇)が使用していた御床畳が、遺品として奈良県東大寺の正倉院に保管されています。

聖武天皇

平安時代(794年~1573年)になると畳の形は現在のものと近いものとなります。

使い方は現在とは違い、座布団や寝具として板の間(いたのま)に置いて使っていました。

この頃、身分によって畳の縁の柄や色などが制限されるようになりました。

畳の縁の柄や色によって、座る人の身分や地位がわかるようになり、畳の厚さにも制限があったそうです。

室町時代(1336年~1573年)になると、部屋全体に畳を敷き詰めるようになり、安土桃山時代から江戸時代にかけて、茶道の発展とともに畳も普及しました。

江戸幕府は、畳は建築において重要な要素と考え、江戸城内の畳を管理する「御畳奉行(おたたみぶぎょう)」と呼ばれる役職を作りました。

それほど、畳は大名や武家にとって重要なものとなっていったのです。

江戸幕府以外に、大名家にも御畳奉行を置く藩もあったようです。

江戸時代中期になると町民の家庭でも畳が使われるようになりました。

明治時代(1868年~1912年)になると身分による畳の厚さや柄などの制限は撤廃されました。

そして農村部にも畳が普及し、畳を長持ちさせるために畳の裏表を返したり、畳を干して傷むのを予防したりするようになり、畳を日干しする光景がよく見られるようになりました。

昭和(1926年~1989年)の中期ごろから高度経済成長期になり、日本人の生活は西洋風に変化していきます。

それまでは畳に座って生活していたのが、椅子やソファなどに座る生活へ変わり、畳の上にカーペットなどを敷くようになりました。

昭和後期になるとフローリングが普及し、和室よりも洋室が増えていき、家を建てるときに和室を作らないことも増えていきました。

一時、和室が作られなくなり畳の部屋も減っていきました。

しかし、高温多湿の日本にとって畳は建築素材として優秀で、冬は暖かく夏は涼しい利点が見直されたり、イグサの香がリラックスできるなどの理由から、最近は家を建てるときに畳の空間・和室を作る人が増えているそうです。

現在は住環境にあわせて対応できるよう、フローリングに置くだけの「置き畳」や、洗える畳、デザイン性に富んだカラフルな畳なども発売されています。

畳の縁(へり)を踏んではいけない理由とは?

畳の縁を踏んではいけない理由はいくつかあります。

格式を重んじるため

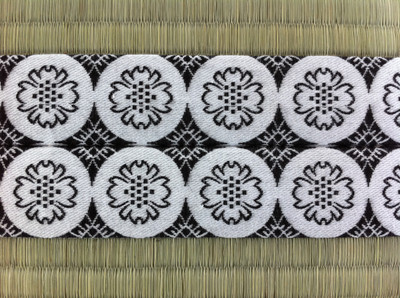

畳の縁に家紋を入れる「紋縁(もんべり)」というものがあります。

現在でも、神社仏閣や武家屋敷など歴史的建造物で使われています。

家の格式を重んじる武士の世界では、この紋縁を踏むことは侮辱とみなされる行為であり、武家ではなくてもご先祖様や家人の顔を踏むことにつながり、大変失礼なこととされてきました。

そのため、畳の縁を踏まないことが武家のたしなみ、商家の心得として幼い頃から躾けられていたそうです。

身を守るため

床下に忍び込んだ者が畳の隙間から刀や槍で刺すことがあった時代、畳の縁を踏むことは、隙間から漏れる光で自分の居場所を忍び込んだ者に知られる原因となっていました。

殺されないために、畳の縁を踏まないようにしたことがマナーとなったといわれています。

畳を傷めないため

昔の畳はそれほど丈夫ではなく、畳の縁は植物染めが大半を占めていました。

植物染めは色飛びしやすく、踏むとその色が落ちてしまいます。

また、畳の縁そのものの耐久性も低く、踏むと擦り切れたり歪んでしまっていました。

畳が傷まないように・・・という心遣いから、畳の縁を踏まなくなったといわれています。

相手を思いやるマナーとして

畳の縁には動物や植物の柄も多く使われていますが、それらを踏みつける行為を避け「心優しく静かに歩くべし」という躾が「相手を思いやる」というマナーとして現在まで続いているといわれています。

畳縁(たたみべり)の柄と色の意味とは?

畳縁は、平安時代から江戸時代までは身分によって柄や色などが区別されていました。

繧繝縁(うんげんべり)

天皇や上皇などは繧繝縁といわれる最も格が高い畳縁を用いており、神仏像などでも用いられます。

身近なものでは、雛人形のお雛様たちが座っているカラフルな模様の畳です。

高麗縁(こうらいべり)

親王や大臣は大紋の高麗縁、公卿は小紋の高麗縁を用いていました。

高麗縁とは、白地に雲型や菊の花などの紋を黒く織り出したものです。

現在は、神社仏閣の座敷や床の間などで大紋の高麗縁を見ることできます。

小紋の高麗縁は制作が難しく、京都御所など限られた場所でしか使われていないそうです。

紫縁(むらさきべり)

僧侶や学者の位の人たちが紫縁を用いていました。

黄縁(きいべり)

侍などの位の人たちが黄縁を用いていました。

縁無し

位が無い一般人は縁を付けることが認められていませんでした。

畳の日とは?

4月29日と、9月24日は「畳の日」という記念日です。

どちらも「畳の日」ですが、どう違うのかそれぞれみていきましょう。

4月29日の「畳の日」

現在、4月29日は「昭和の日」ですが、平成18年(2006年)まで「みどりの日」でした。

平成9年(1997年)に全国畳産業振興会が、「みどりの日」にちなんで4月29日を「畳の日」として制定しました。

畳の材料となるイグサが成長すると、田園が美しいみどり一色となることが由来です。

イグサ

9月24日の「畳の日」

4月29日の畳の日と同じ平成9年(1997年)に、全国畳産業振興会は、畳の持つ住宅材としての素晴らしさや、敷物としての優れた点をアピールすることを目的として、9月24日を「畳の日」として制定しました。

由来は9月24日から10月1日までの期間は「環境衛生週間」なのですが、その初日である9月24日は「清掃の日」という記念日になっています。

そして、「冬の衣替えを前に畳を上げて大掃除を推奨する日」としていることに因んで、この日を「畳の日」にしているそうです。

いかがでしたでしょうか?

日本人は古くから畳の上で生活をし、その生活の中で「畳の縁を踏んではいけない」という躾が生まれたのでしょう。

畳の上を歩くときはちょっと緊張してしまいそうですが、踏んではいけない理由を考えると自然と避けることができそうな気がしませんか?

相手を思いやる気持ちや、畳が傷まないようにという気遣いが日本人らしくて素敵ですね。

関連:「北枕」はなぜダメなの?風水で北枕・東枕・西枕・南枕どれが良い?

関連:2025年「衣替え」の時期(春と秋)はいつ?意味や由来、収納時のコツとは?

コメント

コメント一覧 (5件)

単に面倒なだけだと思います。

小笠原流の礼法では「畳の縁を踏んではいけない」などとは言わないそうです。理由は人には歩幅があり縁をふまないで歩くのは無理があるからだそうです。縁が傷んだら交換すれば良いだけです。

2020年12月13日伊勢型紙資料館を訪れました。台所は縁無しの畳になっていました。その理由を尋ねると確かな答えはいただけませんでしたがこちらの記述を見てなんとなく想像していた事と関連しました。武家屋敷では位の高い者がだんだん敷居を高くするのと台所は家内の仕事なので縁無しなのかなぁと身分を遜った意味と気ぜわしい家事をこなすのに踏む踏まない動作を気にしなくて良いのかなあとか思ったりしていました。

コメントありがとうございます。

確かなことはわかりませんが、私もその二つの理由で縁無しになっているものと思います。