みなさんの家のキッチンには、どんな調味料がありますか?

砂糖や塩、しょうゆ、こしょう、みりん、味噌などなど、色々な調味料の中に「味の素」はありますか?

「味の素」には「うま味」というものが含まれているのだとか・・・今回は、日本人が見つけたといわれる「うま味」について解説します。

うま味の意味や歴史とは?

「うま味」の読み方は「うまみ」です。

味覚の基本となる「基本味(きほんあじ・きほんみ)」のひとつです。

基本味とは、

「甘味(かんみ)」

「酸味(さんみ)」

「塩味(えんみ)」

「苦味(にがみ)」

「うま味」

の五つのことです。

西洋では長い間「甘味・塩味・酸味・苦味」の4つを基本味とし、「うま味」は基本味として認められていませんでした。

うま味が基本味の一つとして認められたのは、ごく最近の2000年のことです。

アメリカのニルパ・チャウダリ教授によって、舌にうま味を感じる受容体が発見されたからです。

ちなみに味覚は舌にある受容体の場所によって異なり以下のようになっています。

●舌の先の方・・・甘味

●舌の両側の前の方・・・塩味

●舌の両側の後の方・・・酸味

●舌の奥の方・・・苦味

●舌の全体・・・うま味

うま味の発見

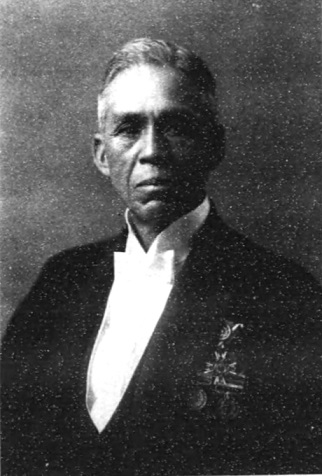

「うま味」を世界で最初に発見したのは、東京帝国理科大学(現在の東京大学理学部)の教授だった池田菊苗博士(いけだきくなえ・1864年~1936年)です。

池田菊苗博士

うま味となるのは、昆布や鰹節などの出汁(だし)ですが、日本の学者は「ダシが効いている・効いていない」という状態は、塩味や酸味が足りないのとは違う感覚だということには気づいていたそうです。

しかし、当時はそれがどんなものであるかということはわかっていませんでした。

そんな中、池田博士は妻が買ってきた昆布の「うまい」と感じる味を、人工的に作れないか?と研究を始めました。

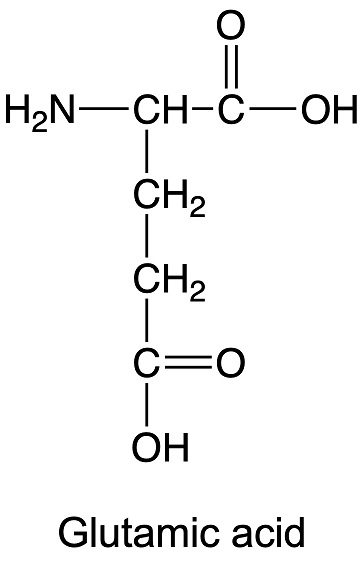

そして、明治41年(1908年)4月24日、昆布だしのおいしさの正体は「グルタミン酸」であることを発見しました。

また、その時、発見した「うまい」と感じるおいしさの正体を「うま味」と名付けました。

現在、うま味はそのまま英語で「umami」と表記され国際語となっています。

池田博士は、発見したグルタミン酸を調味料にするため、ナトリウムを加えて濃縮することを思いつき、うま味調味料である「グルタミン酸ナトリウム」を作る方法を発明しました。

明治41年(1908年)7月25日には、このうま味調味料の製造法の特許を取得。

その後、鈴木製薬所(現在の味の素株式会社)の鈴木三郎助(すずきさぶろうすけ・味の素株式会社の創業者)に製品化を依頼し、明治42年(1909年)に「味の素」という商品名で販売が開始されました。

鈴木三郎助

現在、「味の素」は世界130カ国以上で販売され、世界中の人々に愛される人気商品となっています。

また、昭和60年(1985年)には、うま味を発見した功績によって池田菊苗博士は「日本の十大発明家」の一人に選ばれています。

関連:あなたは何人知っていますか?日本の十大発明家とその発明品一覧

その後、大正2年(1913年)に、池田博士のもとで研究をしていた小玉新太郎氏(こだましんたろう・1885年~1923年)は、かつお節のうま味成分がイノシン酸であることを発見しました。

昭和32年(1957年)には、ヤマサ醤油研究所の国中明博士(くになかあきら・1928年~2013年)が、グアニル酸に旨味があることを見出し、後に中島寛郎(なかじまひろお)がグアニル酸が干ししいたけのうま味成分であることを明らかにしました。

「うま味」と「旨味」の違いは?

「うまみ」には、

「うま味」

「旨味」

「旨み」

という表記があります。

「うま味」と「旨味」は一般的には混同されて同じ「おいしさ」という意味で使われていますが、学術的には違います。

学術的には、

・グルタミン酸

・イノシン酸

・グアニル酸

これらの成分から感じるおいしさを「うま味」と呼び、それ以外のおいしさの表現は「旨味」と表記するそうです。

また、「旨味」と「旨み」は同じ意味で、うま味以外の「おいしい」という感覚です。

味覚、視覚(見た目)、触覚(食感)、嗅覚(香り)、食事の雰囲気や環境などもふくめて「おいしい」と感じる感覚ということになりますね。

このように、

「うま味」はうま味成分によるもの

「旨味・旨み」はうま味以外の「おいしい」という感覚

という違いがあります。

そして、英語表記も違います。

・うま味=umami

・旨味=delicious(おいしい)や palatability(おいしさ)と表現します。

「うま味」と「旨味」は同じ「うまみ」という言葉なので混同されがちですが、違うものなのです。

また、「うまみ」は商売の利益などを意味することもあります。

「うまみがある」というのは、なるべく損をせずにもうけや利益があるという意味です。

「うまみがない」というのは、もうけや利益がない、思ったより稼げないという意味です。

この場合の「うまみ」は、「うま味」「旨味」「旨み」「うまみ」などいろいろな表記がありますが、意味は同じです。

7月25日は味の素の日!

7月25日は「味の素の日」です。

別名「うま味調味料の日」とも言います。

うま味についての正しい理解とその調味料の普及を目的に「日本うま味調味料協会」によって制定されました。

「味の素」の特許取得の日にちなんでこの日が選ばれたそうです。

うま味がわかるのは日本人だけ?

うま味がわかるのは日本人だけと言われているのは、日本人の味覚が非常に繊細なことが理由といわれています。

しかし、これは間違いで、外国人にもうま味を感じる人はいるようです。

ただ、日本人より割合が少ないので「日本人しかわからない」となるんでしょうね。

日本人は、古来より米や魚が中心の食文化で、昆布や鰹節に慣れ親しみ、うま味を感じる味覚が培われてきたようです。

素材を生かす和食に慣れた私たちの舌は、白米の甘さを感じることができるほど繊細ですが、濃い味付けに慣れた外国人には白米の甘さを感じることは難しいそうです。

近年まで基本味に含まれていなかった「うま味」ですが、海外の研究者の間では1980年代ごろから知られるようになり、一般に広がったのは平成25年(2013年)にユネスコ無形文化遺産に「和食」が登録されてからといわれています。

日本で「うま味」というと、かつお節や昆布などから取った出汁を思い浮かべますが、海外でも昔から食べられていた発酵食品や熟成食品、トマトやブイヨンなどに「うま味」が含まれていることがわかり、和食のように食材を生かす調理方法が意識されるようになったそうです。

うま味成分の種類と食材一覧!

すでに説明したように、うま味成分には

・グルタミン酸

・イノシン酸

・グアニル酸

があります。

これらが含まれている食材をいくつかご紹介します。

グルタミン酸が含まれている食材

・昆布

・トマト

・玉ねぎ

・セロリ

・長ネギ

・チーズ

・アスパラ

・オイスターソース

・卵

・味噌

・醤油 など

イノシン酸が含まれている食材

・かつお節

・しらす干し

・煮干し

・鶏肉

・豚肉

・牛肉

・カツオ など

グアニル酸が含まれている食材

・干ししいたけ

・乾燥きのこ全般

・海苔 など

そして、うま味成分は組み合わせによって相乗効果が発揮され、よりおいしさを感じられるようになります。

グルタミン酸とイノシン酸の組み合わせは、

たとえば

・昆布とかつお節で出汁をとった味噌汁

・トマトと鶏肉の煮込み

・アスパラを豚肉で巻いた料理 など

グルタミン酸とグアニル酸の組み合わせは、

たとえば

・卵と干しシイタケを使った茶碗蒸し

・昆布と干しシイタケで出汁をとった味噌汁 など

いかがでしたでしょうか?

うま味は英語でも「umami」なのですね。

昨今は、日本でも味付けの濃い食事や、人工的な味付けの料理が増え、薄味よりも濃い味を好む人も増えています。

和食の繊細な出汁の味をいつまでも楽しめる日本人でいたいですね。

関連:【マヨネーズ】日本にはいつからあるの?発祥と歴史とは?海外との違い

関連:日本の三大発明とは?あまり知られていない日本の三大発明品の歴史

関連:【会社名の由来】面白い!日本の有名企業 名前の由来一覧

コメント