6月16日は「和菓子の日」です。

日本の伝統的なお菓子でもある和菓子を記念した「和菓子の日」は「嘉祥の日」ともいいます。

どのような由来があるのでしょうか?簡単にわかりやすく解説します。

和菓子の日に各地で開催されているイベント情報も載せていますので、参考になさってくださいね。

和菓子とは?

読み方は「わがし」です。

和菓子は、日本の伝統的な菓子のことで、明治時代以降に西洋から伝わってきた「洋菓子(ようがし)」に対する言葉です。

和菓子は、含まれる水分の量で三種類に分けることができます。

●水分量が30%以上のものを生菓子(なまがし)

●水分量が10%~30%のものを半生菓子(はんなまがし)

●水分量が10%以下のものを干菓子(ひがし)

具体的に「生菓子」「半生菓子」「干菓子」を分類すると、おおよそ以下のようになります。

| 和菓子 | 種類 |

| 生菓子 | 大福、ういろう、団子、饅頭、羊羹(ようかん)、求肥(ぎゅうひ)など |

| 半生菓子 | 最中(もなか)、羊羹、ゆべし、求肥など |

| 干菓子 | 落雁(らくがん)、芋けんぴ、こんぺいとう、あられ、せんべいなど |

※求肥とは、もち米を粉末にしたものに水や砂糖、水あめを加えて練り上げたもので、生菓子・半生菓子いずれにも分類されます。

求肥(花びら餅)

ゆべし

落雁

芋けんぴ

和菓子の日(嘉祥の日)の由来とは?

和菓子の日は、昭和54年(1979年)に全国和菓子協会が制定した記念日です。

仁明天皇

平安時代(794年~1192年ごろ)の中期、仁明天皇(にんみょうてんのう)の時代に疫病が蔓延しました。

そこで、仁明天皇は元号を「承和(じょうわ・しょうわ)」から「嘉祥(かしょう・かじょう)」へと改めました。

昔は天変地異や疫病、火災、戦乱など、良くないことが起こると改元が行われていました。

関連:日本の元号(年号)長い・短いランキング!最も期間が長いのは昭和?

そして、嘉祥と改めた元年(848年)の6月16日に、厄除け・健康招福を願って16個の菓子や餅を神前に供えた「嘉祥(かじょう)の儀式」が行われました。

6月16日という日付は、仁明天皇が御神託(ごしんたく)に基づいて決めたそうです。

御神託とは、神様が自分の意志を人や物などを通じて伝えることです。

また、菓子や餅の数が16個なのは、6月16日という日付にちなんでいるといわれています。

そして、毎年6月16日に「嘉祥(かじょう)菓子」を食べる習慣ができ、江戸時代まで続いたそうです。

しかし、明治時代になると、嘉祥の儀式は廃れてしまいました。

全国和菓子協会は、美しい日本の四季と歴史の中で育まれた和菓子の素晴らしさを楽しみ、日本の食文化を正しく後世に伝え残すために一層の努力を積み重ねることを目的として、江戸時代まで続いたといわれる故事にちなみ、6月16日を「和菓子の日」に制定しました。

和菓子の日は、別名「嘉祥(かじょう)の日」と呼ばれています。

嘉祥(かじょう)菓子ってなに?

すでに説明したとおり、嘉祥菓子とは、6月16日に厄除け・健康招福を願って食べる和菓子のことです。

平安時代に始まったとされる嘉祥の儀式では、16個の菓子や餅が神前に供えられ、宮中で食べていたそうです。

しかし、16個の菓子や餅というのは数が多すぎて準備も大変ですし、食べるのも大変です。

江戸時代になると16個ではなく、1と6を足して7ということで7個にしたそうです。

これを「七嘉祥」といい、現在も嘉祥菓子といえば7個のものが多いようです。

嘉祥菓子の種類には特に決まりはなく、お店によってさまざまです。

6月16日限定で嘉祥菓子を販売するお店や、和菓子の日前後の期間限定で販売するお店もあり、この時期にしか食べることのできない和菓子を楽しむことができます。

外部リンク:株式会社 虎屋 6月16日「和菓子の日」におすすめの商品のご案内

和菓子の日のイベント情報

和菓子の日(嘉祥の日)には、日本各地でイベントが開催されますので、いくつかご紹介します。

※下記は2024年の情報です。2025年は分かり次第更新いたします。

手作り和菓子教室

日にち:2024年6月10日(土)

時間:13:30~16:00

場所:東京都新宿区 東京製菓学校

参加費:1,000円(一人)

プロを育成する東京製菓学校の先生が、和菓子作りを丁寧に指導してくれます。

外部リンク:手づくり和菓子教室を開催します | 全国和菓子協会

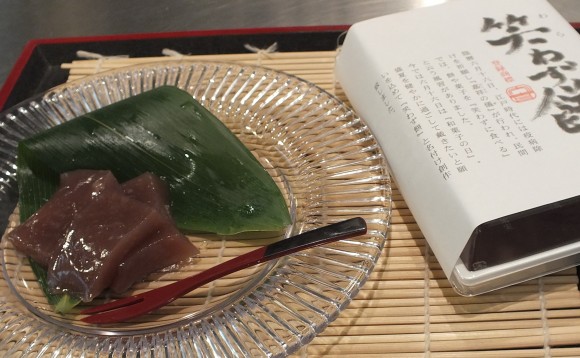

笑わず餅を食べる

日時:2024年6月16日(日)を含む数日間、店舗によって異なります。

場所:大阪府全域

江戸時代に庶民が嘉祥菓子を笑わずに食べることを習慣としていたということから、大阪では「笑わず餅」という和菓子が販売されています。

「笑わず餅」は、平成になってから、大阪府生菓子組合の青年部が「和菓子の日に盛り上がることはなにかないか?」と考えて作られたそうです。

大阪府全域の和菓子店でお店ごとに異なる「笑わず餅」が販売されているそうですよ。

外部リンク:「笑わず餅」を食べる日

明治神宮和菓子配布

日時:6月16日に一番近い週末

場所:東京都渋谷区 明治神宮

大々的に宣伝されているイベントではありませんが、明治神宮菓道敬神会の主催で、6月16日に一番近い週末に和菓子の無料配布が行われます。

※公式サイトなどがなく、詳細は不明です。

和菓子の日がどういうものなのかわかりましたね。

和菓子の日には、日本各地で期間限定の和菓子の販売の他、手作り和菓子の教室が開かれるようですよ!

和菓子を手作りする機会はあまりないと思いますので、興味のある方はお住いの地域で手作り教室が開かれるかチェックしてみてくださいね。

関連:桜餅の別名を関東では「長命寺」と呼び、関西では「道明寺」と呼ぶのはなぜ?

関連:どら焼きの日はなぜ4月4日なの?その由来とは?”どら”の意味ってなに?

コメント