「横綱」というと、相撲のトップであり特別な存在というイメージがありますよね。

そんな「横綱」という言葉ですが、日本文化のあるものが由来しているそうです。

それはどんなものなのでしょうか?

また、横綱と大関では何が違うのでしょうか?

今回は横綱の語源や由来、意味について解説します。

横綱の意味とは?

横綱の読み方は「よこづな」です。

「横綱」とは大相撲の番付の最高位の称号です。

番付(ばんづけ)とは、正式には「番付表(ばんづけひょう)」といい、大相撲の力士の順位表のことです。

また、横綱の称号を持つ力士が土俵入りの時に腰に締める「白麻で編んだ太いしめ縄」のことを「横綱」といいます。

土俵入り(どひょういり)とは、十両以上の力士が土俵の上で行う儀式のことです。

横綱の土俵入りは特別で、「横綱土俵入り」や「片屋入り(かたやいり)」ともいいます。

横綱の語源と由来とは?

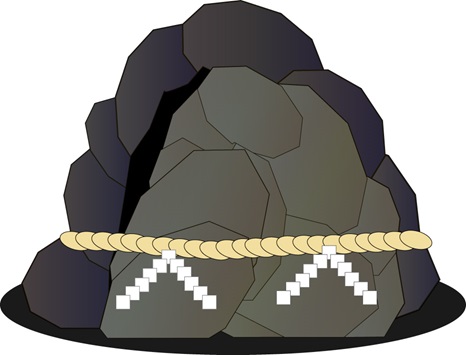

横綱の由来は、「しめ縄」といわれています。

しめ縄には、神様の領域と、私たちの住む領域を隔てる結界の役割があるといわれています。

しめ縄を横に張って領域を分けていることが「横綱」という呼び方の語源とされています。

しめ縄

しめ縄は、日本神話の「天岩戸神話(あまのいわとしんわ)」が由来といわれています。

天岩戸神話とは・・・

天照大御神(あまてらすおおみかみ)は、暴れん坊の弟、須佐之男命(すさのおのみこと)の行いに怒り、天岩戸へお隠れになってしまいます。

太陽の神である天照大御神がお隠れになったため世界が真っ暗になり、困り果てた他の神たちは天岩戸の前でお祭り騒ぎを始めました。

その騒ぎが気になった天照大御神が様子を見ようと出てきたとき、天岩戸に縄を張り巡らして天岩戸を閉め、天照大御神が再び天岩戸へお隠れになれないようにしました。

これがしめ縄の由来といわれています。

しめ縄の詳細については以下をご覧ください。

外部リンク:しめ縄と紙垂の意味と由来とは?紙垂の簡単な作り方と付け方

横綱の称号をもつ力士はすべての力士を代表する存在であり、神様の依り代(よりしろ・神が憑依する、よりつくもの)とされています。

大関との違い

「横綱」が力士の称号として登場するまで、力士の最高位は「大関」でした。

もともと「横綱」は力士の番付を指すのではなく、綱そのもののことを指しており、大関の中でも優れた人物だけが「横綱」を締めることを許されました。

そして、横綱を締めて土俵入りすることを許された力士を横綱と呼ぶようになったのです。

その後、相撲の家元といわれる吉田司家(よしだつかさけ)の19代目、「吉田追風(よしだおいかぜ)」は大関の中で優れた人物に「横綱」という免許を与えることを考え、寛政元年(1789年)から横綱免許状を授与するようになりました。

これは、デモンストレーションのためだとか、家元としての権力を見せ付けるためだという説がありますが、明確な理由はわかっていません。

1789年に「谷風梶之介(たにかぜかじのすけ)」と「小野川喜三郎(おのがわきさぶろう)」に横綱免許状を与えました。

小野川喜三郎

「谷風梶之介」は4代横綱、「小野川喜三郎」は5代横綱です。

初代横綱「明石志賀乃介(あかししがのすけ)」

2代横綱「綾川五郎次(あやがわごろうじ)」

3代横綱「丸山権太左衛門(まるやまごんだざえもん)」

は実在したか定かではなく、伝説上の横綱ともいわれています。

日本相撲協会は「明石志賀乃介」を初代横綱として認定していますが、記録が残っている4代横綱の「谷風梶之介」を実質的な初代横綱と考える人もいます。

「横綱」という称号が正式に大相撲の最高位の称号として明文化されたのは、明治42年(1909年)のことです。

先述の通り、大関の中でも優れた人物だけが「横綱」を締めることを許されます。

大関から横綱になるには「大関の称号で、二場所連続優勝をするか、これに準ずる成績を収める」という条件があります。

さらに、相撲の成績だけではなく品格や力量、人間的に優れているかなどが考慮され、相撲協会や横綱審議委員会などが話し合って決めます。

横綱はすべての力士を代表する存在であり、神様の依り代とされているので、相撲の成績だけでは決めらないのです。

横綱が締める綱は、横綱昇進時に作られ、以降東京場所ごとに作り直されます。

東京場所は1月、5月、9月なので年3回作り直されることになりますね。

綱を作る作業を「綱打ち式(つなうちしき)」と呼び、横綱が所属する部屋の力士が総動員で行います。

いかがでしたでしょうか?

横綱は、他の力士よりも堂々とした風格がありますよね。

横綱になるためには、相撲の成績だけではなく人としてどういう存在なのかも考慮されるということですので、人として優れていないと横綱にはなれない・・・ということですよね。

横綱として認められるというのは、並大抵の努力ではできないことなのだと思いますから、さまざまなことを乗り越えて横綱となった力士には、風格が漂って当然なのかもしれません。

関連:大相撲の土俵はなぜ女人禁制なの?その理由とは?女人禁制になったのはいつから?

関連:【日本の神様10選!】日本の有名な神様 人気ランキング!

関連:しめ縄と紙垂の意味と由来とは?紙垂の簡単な作り方と付け方

コメント