「後の祭り」ということわざがありますが、この祭りって何祭りのことなのでしょうか?

また、「祭りの後」という言葉もありますが違いはなんなのでしょうか?

今回は「後の祭り」についてわかりやすく解説します。

「後の祭り」の意味とは?

読み方は「あとのまつり」です。

「時機後れで無駄なこと」

「手遅れ」

「いまからやってもしょうがない」

などの意味があり、タイミングを逃した時などに使います。

「後の祭り」の祭って何祭?語源とは?

ではこの祭りは何の祭りなのでしょうか?

「後の祭り」の祭りは、 京都八坂神社の「祇園祭」のことです。

語源は、 祇園祭の「後祭(あとのまつり)」のことであるといわれています。

祇園祭は7月1日から一ヶ月間続くお祭ですが、期間中に2回、7月17日と7月24日に「山鉾巡行(やまほこじゅんこう)」が行われています。

山鉾巡行とは、災厄をもたらす神を鎮めるために「山」や「鉾」と呼ばれる山車(だし)を曳(ひ)き、町中を練り歩くことです。

祇園祭の一番の見どころとして大変多くの人で賑わいます。

山車とは、祭礼の時に担いだり曳いたりする出し物の総称で、

「屋台(やたい)」

「曳山(ひきやま)」

「山笠(やまかさ)」

「だんじり」

など地域によって呼び方や形式が異なります。

京都の祇園祭では「山」と「鉾」をあわせて「山鉾(やまほこ)」と呼びます。

「鉾」の特徴は以下のとおりです。

- 中央に「真木(しんぎ)」と呼ばれる木が立てられており、その先端に金属製の装飾(刀、月、菊花など)が取り付けられています。

- 高さが約25メートルにも達するものがあり、非常に大規模です。

- 鉾には人が乗ることができ、お囃子を演奏する人々が乗り込む構造になっています。

御霊を引き寄せる依代(よりしろ)としての役割を持ち、祭りの中心的存在です。

「山」の特徴は屋根の上に「真松(しんまつ)」と呼ばれる松の木が取り付けられていることが特徴です。

移動舞台として祭りを賑わせる役割を担います。

祇園祭では、

7月17日を「前祭(さきのまつり)」

7月24日を「後祭(あとのまつり)」

と呼んでいます。

前祭では豪華に飾った山鉾が多く出て、後祭は山鉾が少ないです。

そのため、 後祭は前祭に比べると地味に感じられ、「後祭に行っても、祇園祭の一番の盛り上がりは過ぎてしまっている」ということから、「後の祭り」ということわざが生まれたといわれています。

また、 祇園祭が終わった後では見物に行っても意味がないことから「後の祭り」と言うようになったという説もあるようです。

現在は、山鉾33基のうち、前祭には23基、後祭には10基が山鉾巡行をしています。

山鉾の数だけみれば、現在でも「祇園祭の一番の盛り上がりは前祭」と言えなくもないですが、後祭には「花笠巡行(はなかさじゅんこう)」が行われます。

花笠巡行では、子どもたちの神輿を先頭に、花笠をかぶった女性たちや武者行列、獅子舞、芸子さんや舞子さんを乗せた曳き車など、総勢1,000人近くが練り歩き、とても華やかで、たくさんの観光客で賑わうそうです。

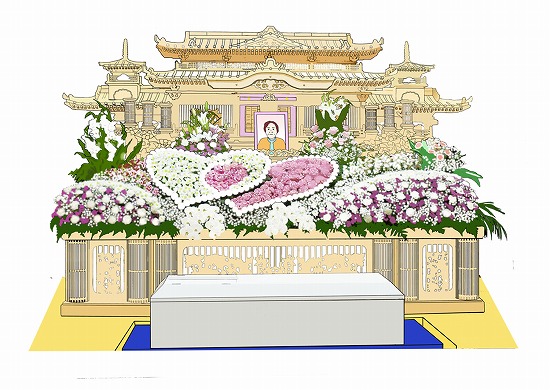

故人を祭ることが語源という説もある

人が亡くなった後に盛大な儀式や供養をしても仕方がないことから、葬儀や法事など故人の霊を祭ることを「後の祭り」といい、後悔や手遅れという意味で使われるようになったという説もあります。

「後の祭り」と「祭りの後」の違いは?

「祭りの後」は、祭りのような楽しい時間、興奮した時間が終わり、寂しさや静けさをあらわすときに用いる慣用句です。

「祭りの後の静けさ」のように使います。

よく似ている言葉ですが、

タイミングを逃した時に使う「後の祭り」

寂しさや静けさをあらわす「祭りの後」

では意味が全く異なりますね。

「後の祭り」英語で何て言う?

「手遅れ」や「今更」という意味で「~too late」

「もうどうしようもない」「もう手遅れだ」という意味で、「The damage is done.」と表現できます。

また、「後の祭り」と似たようなことわざが英語圏にもあります。

●That ship has sailed.

(船がもう海に出ていってしまった)

●The bird has flown.

(鳥がもう飛んでいってしまった)

「後の祭り」の「祭り」は、祇園祭だったのですね。

語源ともなった「後祭」は、昔は神輿だけで山車が出ていなかったそうですが、現在は10基の山車が出ており、花傘巡行も行われていますので、華やかさがないわけではありません。

「前祭」に行けなかったから「後の祭りだ~!」とタイミングを逃したことを悲しまずに、「後祭」に行って楽しんでくださいね!

関連:神輿(みこし)を担ぐ意味とは?ワッショイ、エッサ、ソイヤの由来

関連:九州のお祭り「くんち」の語源や意味、由来とは?日本三大くんちとは?

コメント