みなさんは、普段の生活でことわざを使うことはありますか?

今回は、一度は聞いたことがある!というような有名なことわざを100個厳選し、その意味と由来、同じ意味のことわざ(類語)と反対の意味のことわざ(対義語)をご紹介します。

ことわざには教訓や戒(いまし)めの意味が含まれており、日常会話でもよく使う機会がありますので是非覚えてくださいね!

有名なことわざ100選と意味一覧

【あ行】

秋茄子は嫁に食わすな

読み方:

あきなすはよめにくわすな

意味:

複数の意味があります。

●秋の茄子はおいしいのでもったいないから嫁に食わせるな、という姑の意地悪な気持ちを表している。

●秋の茄子は体を冷やすから大事な嫁に食わせるな、と嫁の体を気遣う様子を表している。

●秋の茄子には種子がないので子宝に恵まれなくなる、という縁起を気にしている。

由来や語源:

一般的には「秋の茄子はおいしいのでもったいないから嫁に食わせるな」という意味で、封建的な家族制度の中で生まれた嫁いびりの言葉のようです。

嫁の体を気遣う、縁起を気にするのは、嫁に対する姑の言い訳から生まれたのではないかといわれています。

同じ意味のことわざ(類語):

「鯒の頭は嫁に食わせ(こちのあたまはよめにくわせ)」

後は野となれ山となれ

読み方:

あとはのとなれやまとなれ

意味:

目先のことが解決できれば、後はどうなっても構わないという意味です。

「やるだけのことはやったのだから、後はどうにでもなれ!」という開き直りの意味で使うことが多いですが、「やるだけのことはやった。気持ちを切り替えて次へ!」というポジティブな意味で使うこともあります。

由来や語源:

江戸時代の近松門左衛門(ちかまつもんざえもん・1653年~1725年)の浄瑠璃作品、「冥途の飛脚(めいどのひきゃく)」の次の一文が由来といわれています。

「栄耀栄華も人の金、はては砂場を打ち過ぎて、あとは野となれ大和路や」

これは、物語の主人公が客から金銭を盗み、暮らしている町から逃げようとする場面での台詞です。

大和路とは、主人公の故郷である奈良へ続く道のことです。

後に「あとは野となれ大和路や」が「後は野となれ山となれ」に変化したと考えられています。

反対の意味のことわざ(対義語):

「自分で蒔いた種は自分で刈り取る(じぶんでまいたたねはじぶんでかりとる)」

雨降って地固まる

読み方:

あめふってじかたまる

意味:

雨が降ってぬかるんだ地面は、乾くと降る前よりも固まり良い状態になることから、揉め事など悪いことが起こったあとはかえって関係が良くなるというたとえです。

同じ意味のことわざ(類語):

「喧嘩の後の兄弟名乗り(けんかのあとのきょうだいなのり)」

「雨の後は上天気(あめのあとはじょうてんき)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「蟻の穴から堤も崩れる(ありのあなからつつみもくずれる)」

石の上にも三年

読み方:

いしのうえにもさんねん

意味:

冷たい石の上にも三年座っていれば温かくなることから、つらく苦しいことでも続けていればいつかは必ず報われるということです。

ここでの「三年」は具体的な期間ではなく「長い期間」を表しています。

また、「辛くても続ければ必ず報われる」というプラスの要素をもつことわざであり、「どんなに辛くても続けなければならない」のようなマイナスの要素は含みません。

パワハラや人間関係などで悩んで退職を考えている人に「つらくてもすぐに辞めてはいけない」という戒めとして使われることがありますがこれはマイナスの要素が含まれているため誤用です。

同じ意味のことわざ(類語):

「雨だれ石を穿つ(あまだれいしをうがつ)」

「面壁九年(めんぺきくねん)」

「待てば海路の日和あり(まてばかいろのひよりあり)」

「継続は力なり(けいぞくはちからなり)」

「塵も積もれば山となる(ちりもつもればやまになる)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「三日坊主(みっかぼうず)」

「転石苔むさず(てんせきこけむさず)」

医者の不養生

読み方:

読み方:

いしゃのふようじょう

意味:

人に養生を勧める医者が、自分は健康に注意しないことから、正しいとわかっていながら自分では実行しないこと、理屈は分かっていながらも自分では実行しないこと、口では立派なことを説いているが実行が伴わないことなどのたとえです。

由来や語源:

風来山人(ふうらいさんじん)が書いた「風流志道軒伝(ふうりゅうしどうけんでん・世相を風刺した内容。談義本という小説の一種)」の「医者の不養生、坊主の不信心」という一文が由来です。

「不信心の坊主は名僧にはならないが、自分の健康に注意しない医者が必ずしも藪医者ではない」という意味です。

風来山人とは、平賀源内(ひらがげんない・1728年~1780年・蘭学者、発明家、俳人、地質学者など)のペンネームです。

同じ意味のことわざ(類語):

「学者の不身持ち(がくしゃのふみもち)」

「駕籠舁き駕籠に乗らず(かごかきかごにのらず)」

「紺屋の白袴(こうやのしろばかま)」

いずれ菖蒲か杜若

読み方:

いずれあやめかかきつばた

意味:

菖蒲(あやめ)も杜若(かきずばた)もよく似た美しい花で、区別をするのが難しいことから、どちらも優れていて優劣をつけるのが難しく、選択に迷うことのたとえです。

あやめ

かきつばた

由来や語源:

諸説ありますが、平安時代の武将、源頼政(みなもとのよりまさ・1104年~1180年)が読んだ次の歌が由来と言われています。

「五月雨に 沢辺の真薦 水越えて いづれ菖蒲と 引きぞ煩ふ」

(さみだれに さわべのまこも みずこえて いずれあやめと ひきぞわずらう)

意味は「五月雨が降り続いて沢辺の水かさが増したせいで、真薦(水辺に生える草)も水中に隠れてしまって、どれが菖蒲かわからず、引き抜くのをためらっている」です。

これは、源頼政が鵺(ぬえ)という妖怪を退治した褒美に、天皇から「菖蒲前(あやめのまえ)」という美女を賜ることになりますが、天皇が12人の美女を並べてその中から菖蒲前を見つけるよう言われたときに作った歌です。

「どの女性も美しく優劣がつけがたい」という気持ちを表現していると言われています。

同じ意味のことわざ(類語):

「兄たり難く弟たり難し(けいたりがたくていたりがたし)」

急がば回れ

読み方:

いそがばまわれ

意味:

急いでいる時ほど、無理して近道をするより、確実な回り道を選んだ方が結果として早く着くことのたとえです。

また、目的を達成するために急いで物事を行うのではなく、余裕を持つ方が良い結果がでることのたとえです。

由来や語源:

宗長(そうちょう・1448年~1532年、室町時代の連歌師)の以下の歌が由来といわれています。

「もののふの矢橋(やばせ)の船は速けれど急がば回れ瀬田の長橋」

「もののふ」とは武士のことです。

「矢橋の船」とは琵琶湖の渡し船のことで、東海道五十三次の草津宿(現在の滋賀県草津市矢橋港)と大津宿(現在の大津市石場港)を結んでいました。

当時、草津宿から大津宿を経て京都へ向かうには、陸路と水路の二通りのルートがありました。

陸路は琵琶湖南側の「瀬田の長橋」を通るため、遠回りになりました。

一方、水路は琵琶湖を渡し船で横断するため、距離が短かったそうです。

しかし、水路は比叡山から吹き下ろされる突風により危険であり、到着も遅れたことからこのような歌ができたようです。

関連:「急がば回れ」の意味と語源とは?使い方と例文。英語で何て言うの?

同じ意味のことわざ(類語):

「急いては事を仕損じる(せいてはことをしそんじる)」

「急がば高火(いそがばたかび)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「鉄は熱いうちに打て(てつはあついうちにうて)

「先んずれば人を制す(さきんずればひとをせいす)」

犬も歩けば棒に当たる

読み方:

いぬもあるけばぼうにあたる

意味:

もともとは、あまりでしゃばると思わぬ災難に遭うという意味です。

現在は行動を起こすことによって、良いことでも悪いことでも経験できるという意味で使われることが多いです。

由来や語源:

江戸時代に作られた「江戸いろはかるた」の第一句になっています。

「犬も歩けば棒に当たる」で始まる江戸かるたは「犬棒かるた」とも呼ばれています。

昔は、野犬が多く、犬を食べる習慣がありました。

そのため、野犬が棒で殴られ、食料になっていたことが由来だといわれています。

同じ意味のことわざ(類語):

「藪をつついて蛇を出す(やぶをつついてへびをだす)」

「たまに出る子は風に遭う(たまにでるこはかぜにあう)」

鰯の頭も信心から

読み方:

いわしのあたまもしんじんから

意味:

鰯の頭のようにつまらないものでも信じている人にとってはありがたいものであることから、信仰心が深いとどのようなものでも尊く思えることのたとえです。

由来や語源:

江戸時代、節分のときに柊(ひいらぎ)の枝に鰯の頭を刺して戸口に挿す風習ができました。柊のとげと鰯の匂いを鬼が嫌がり、鬼を退散させるといわれていますが、実際に効果があるかわからないことをありがたがることが由来だと言われています。

同じ意味のことわざ(類語):

「白紙も信心次第(はくしもしんじんしだい)」

「竹箒も五百羅漢(たけぼうきもごひゃくらかん)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「豚に真珠(ぶたにしんじゅ)」

「疑心暗鬼(ぎしんあんき)」

牛にひかれて善光寺参り

読み方:

うしにひかれてぜんこうじまいり

意味:

他人の誘いや思いがけない偶然で、良い方向に導かれることです。

由来や語源:

信心のない老婆が干していた布を、牛が角に引っ掛けて走り去ってしまったので牛を追いかけると知らずに善光寺へたどり着き、信心を起こしたという話が由来です。

同じ意味のことわざ(類語):

「棚から牡丹餅(たなからぼたもち)」

「瓢箪から駒(ひょうたんからこま)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「蒔かぬ種は生えぬ(まかぬたねははえぬ)」

「春植えざれば秋実らず(はるうえざればあきみのらず)」

嘘から出た実

読み方:

うそからでたまこと

意味:

嘘として言ったことが現実になってしまうこと、冗談で言ったつもりが偶然にも真実になることです。

由来や語源:

江戸時代に作られた「江戸いろはかるた」が由来です。

古いかるたの絵札(絵が描かれているもの)には遊女が小指を切り落としたり、切ろうとする場面が描かれていたそうです。

関連:いろはかるた(江戸・上方(京都)・尾張)の読み方と意味一覧!枚数は何枚?

これは、遊女と客が、遊び(冗談・嘘)の関係から本気の愛に変わったので、愛の証拠として遊女が意中の男性に小指の第一関節から先を切って渡す場面だと考えられています。

冗談・嘘から始まった男女の関係が、現実の愛になることを表しています。

同じ意味のことわざ(類語):

「瓢箪から駒(ひょうたんからこま)」

「根もない嘘から芽が生える(ねもないうそからめがはえる)」

馬の耳に念仏

読み方:

うまのみみにねんぶつ

意味:

人の意見や忠告を聞かず、いくら言っても全く効き目がないことです。

由来や語源:

どんなにありがたい念仏を馬に聞かせても、その意味を理解することはできないことから、昔は「馬に念仏」と言っていましたが、同じ意味の「馬耳東風(ばじとうふう)」と混同されて「馬の耳に念仏」となったそうです。

「馬耳東風」は中国の李白(りはく)の詩「答王十二寒夜独酌有懐(おうじゅうにのかんやどくしゃくおもいあるにこたう)」の次の一文に出てきます。

「世人之を聞けば皆頭を掉り(ふり)、東風の馬耳を射るが如き有り」と

意味は「世の人々は、みんな頭を振って聞き入れない。まるで東風が馬の耳に吹くようなものである」です。

「東風」は春を告げる心地のよい風のことですが、馬の耳に東風が吹いても気にもとめないことから、「自分がどれだけ素晴らしい詩を作っても、人々は気にもとめない」ということを表現しています。

同じ意味のことわざ(類語):

「犬に論語(いぬにろんご)」

「猫に小判(ねこにこばん)」

生みの親より育ての親

読み方:

うみのおやよりそだてのおや

意味:

自分を産んでくれただけの親よりも、育ててくれた親に対して愛情や恩を深く感じるということです。

同じ意味のことわざ(類語):

「産んだ子より抱いた子(うんだこよりだいたこ)」

「遠くの親戚より近くの他人(とおくのしんせきよりちかくのたにん)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「血は水よりも濃い(ちはみずよりもこい)」

噂をすれば影が差す

読み方:

うわさをすればかげがさす

意味:

その場にいない人の噂をしていると偶然その人が現れるので、人の噂や陰口はほどほどにしなさいという戒めです。

「噂をすれば影」と略して使われることが多いです。

由来や語源:

由来は定かではありませんが、江戸時代の十返舎一九(じっぺんしゃいっく・1765年~1831年、絵師、戯作者)の滑稽本「東海道中膝栗毛(とうかいどうちゅうひざくりげ)」の「おやおや噂をすれば影がさすと、それ旦那がお帰りだ」というセリフが由来という説が有力です。

同じ意味のことわざ(類語):

「人事言えば影が差す(ひとごといえばかげがさす)」

「呼ぶより謗れ(よぶよりそしれ)」

江戸の敵を長崎で討つ

読み方:

えどのかたきをながさきでうつ

意味:

以前受けた恨みを意外な場所、または筋違いなことで晴らすことのたとえです。

由来や語源:

もともとは「江戸の敵を長崎が討つ」といっていたそうです。

大阪の見世物師(みせものし・珍しい者や奇妙なものなど見世物の興行をする人)が江戸で大成功をおさめましたが、長崎から江戸に来た見世物師のほうがもっと大きな成功を収めたとことが由来といわれています。

それがいつしか「江戸の敵を長崎で討つ」に変化したようです。

同じ意味のことわざ(類語):

「江戸の仇を駿河で討つ(えどのかたきをするがでうつ)」

「江戸の敵を駿河で取る(えどのかたきをするがでとる)」

海老で鯛を釣る

読み方:

えびでたいをつる

意味:

高価な鯛を釣る時、安価な海老を餌として使っていたことから、小さな投資で大きな利益を得ることのたとえです。

同じ意味のことわざ(類語):

「一攫千金(いっかくせんきん)」

「濡れ手で粟(ぬれてであわ)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「骨折り損のくたびれもうけ(ほねおりぞんのくたびれもうけ)」

鬼に金棒

読み方:

おににかなぼう

意味:

素手でも十分強い鬼に金棒という武器を持たせることで、誰も勝てない存在になることから、もともと強い者が、さらに強くなることのたとえです。

同じ意味のことわざ(類語):

「虎に翼(とらにつばさ)」

「弁慶に薙刀(べんけいになぎなた)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「餓鬼に苧殻(がきにおがら)」

鬼の目にも涙

読み方:

おにのめにもなみだ

意味:

鬼のように冷酷で無慈悲な人間でも、ときには同情や憐れみを感じて涙を流すというたとえです。

由来や語源:

江戸時代に、人々に恐れられていた代官が情けをかけて年貢の取り立てを緩めたり、高利貸しが憐みの心で借金の証文を破ったりしたときに、この言葉が使われたことが由来といわれています。

同じ意味のことわざ(類語):

「鬼の血目玉にも涙(おにのちめだまにもなみだ)」

「鬼も頼めば人食わず(おにもたのめばひとくわず)」

「鰐の目にも涙(わにのめにもなみだ)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「仏の顔も三度(ほとけのかおもさんど)」

「鬼の空念仏(おにのそらねんぶつ)」

帯に短したすきに長し

読み方:

おびにみじかしたすきにながし

意味:

ある布の長さが、帯にするには短く、襷(たすき)に用いるには長すぎることから、中途半端で役に立たないことのたとえです。

一般的な帯の長さは3.6m~4.3mで、襷の長さは2.1m~2.4mです。

同じ意味のことわざ(類語):

「次郎にも太郎にも足りぬ(じろうにもたろうにもたりぬ)」

「褌には短く手拭には長し(ふんどしにはみじかくてぬぐいにはながし)」

溺れる者は藁をもつかむ

読み方:

おぼれるものはわらをもつかむ

意味:

溺れそうになっている人は、藁のような頼りないもので頼って掴んでしまうことから、

非常に困難な状態になった場合はどんなものでもすがろうとすることのたとえです。

由来や語源:

由来や語源は定かではありませんが、英語の「A drowning man will catch at a straw.」ということわざが明治時代に日本に伝わって和訳されたという説があります。

同じ意味のことわざ(類語):

「困った時の神頼み(こまったときのかみだのみ)」

「今際の念仏誰でも唱える(いまわのねんぶつだれでもとなえる)」

女心と秋の空

読み方:

おんなごころとあきのそら

意味:

変わりやすい秋の空のように、女性の心も変わりやすいという意味です。

由来や語源:

もともとあった「男心と秋の空」ということわざが由来といわれています。

男性は女性に対しての愛情が移り変わりやすく、浮気が多いということを表しています。

昔は女性が浮気をすると厳しい罰則がありましたが、男性の浮気はそれほど厳しくありませんでした。江戸時代までは有力者や権力者が正妻のほかに側室や妾を持つことは珍しくなく、一般男性の浮気も問題視されなかったのです。

明治、大正、昭和と時代が変わるごとに女性の地位が認められるようになり、「女心は秋の空」ということわざが生まれたそうです。

同じ意味のことわざ(類語):

「女の心は猫の目(おんなのこころはねこのめ)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「男心と秋の空(おとこごころとあきのそら)」

【か行】

蛙の子は蛙

読み方:

かえるのこはかえる

意味:

蛙は、子供のころは「おたまじゃくし」で大人の姿とは大きく異なりますが、最終的には大人の蛙と同じ姿になることから、子どもは親の性質を受け継ぐので平凡な親から非凡な子は生まれない、子は親に似かよった者になることのたとえです。

同じ意味のことわざ(類語):

「瓜の蔓に茄子はならぬ(うりのつるになすはならぬ)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「鳶が鷹を生む(とび(とんび)がたかをうむ)」

風が吹けば桶屋が儲かる

読み方:

かぜがふけばおけやがもうかる

意味:

ある出来事が起こることで、一見すると全く関係がないと思われる場所・物事に影響が及ぶことのたとえです。

また、当てにならない期待することのたとえでもあります。

由来や語源:

江戸時代の浮世草子(うきよぞうし・江戸時代前期~中期に生まれた小説の一種)である「世間学者気質(せけんがくしゃかたぎ)」に出てくる話が由来です。

なぜ桶屋が儲かるかというと、以下のようなストーリーになっています。

① 風が吹くことで土埃が立つ

② 土埃が目に入って、失明する人が増える

③ 失明した人が三味線を買う(当時は失明した人の職業のひとつとされた)

④ 三味線を作るために猫の皮が必要なので、猫が乱獲される

⑤ 猫が減るのでネズミが増える

⑥ ネズミが桶をかじる

⑦ 桶の需要が増えるので桶屋が儲かる

同じ意味のことわざ(類語):

「因果応報(いんがおうほう)」

関連:「風が吹けば桶屋が儲かる」の意味と具体例 バタフライ効果との違いとは?

火中の栗を拾う

読み方:

かちゅうのくりをひろう

意味:

他人の利益のためにあえて困難、危険な事に手を出すこと。自分の利益にはならないのに危険を承知で問題解決に取り組んだり、責任ある立場を引き受けることのたとえです。

由来や語源:

フランスのジャン・ド・ラ・フォンテーヌ(1621年~1695年、詩人)がイソップ物語をもとに作った「猿と猫」という話が由来と言われています。

猿が、猫をそそのかして火の中の栗を拾うよう促します。

猫は大やけどを負って栗を拾いますが、猿が横取りをしてしまい、猫は栗を食べることができませんでした。

同じ意味のことわざ(類語):

「危ない橋を渡る(あぶないはしをわたる)」

「虎穴に入る(こけつにはいる)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「君子危うきに近寄らず(くんしあやうきにちかよらず)」

「触らぬ神に祟りなし(さわらぬかみにたたりなし)」

河童の川流れ

読み方:

かっぱのかわながれ

意味:

泳ぎが上手な河童でも水に押し流されることがあることから、その道の名人でも、時には失敗することがあることのたとえです。

同じ意味のことわざ(類語):

「猿も木から落ちる(さるもきからおちる)」

「弘法も筆の誤り(こうぼうもふでのあやまり)」

果報は寝て待て

読み方:

かほうはねてまて

意味:

果報(幸福、良いこと)は運なので、人事を尽くした後は気長に待つしかないということのたとえです。

由来や語源:

仏教が由来の言葉です。

「果報」とは、因果応報(いんがおうほう)のことです。

仏教の因果応報とは、前世で行ったことの報いを、現世やのちの世で受ける結果のことをいい、善行や悪行どちらもあります

ことわざそのものは仏教から生まれたものではないので、「果報=良いこと」という意味で使います。

同じ意味のことわざ(類語):

「待てば海路の日和あり(まてばかいろのひよりあり)」

「人事を尽くして天命を待つ(じんじをつくしててんめいをまつ)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「棚から牡丹餅(たなからぼたもち)」

「蒔かぬ種は生えぬ(まかぬたねははえぬ)」

亀の甲より年の功

読み方:

かめのこうよりとしのこう

意味:

年長者が長年培ってきた経験や知恵はとても貴重なものだ、尊重すべきだという意味です。

由来や語源:

本来は「亀の甲より年の劫」と書き、「劫(こう)」は仏教用語の時間の単位で「極めて長い時間」という意味があります。

「劫」が「功」に変化した理由は不明です。

「甲(こう)」と「功(こう)」は同じ読みで韻を踏んでいます。

「亀の甲」の意味は、亀の甲羅のことです。亀は長寿の象徴であり万年生きると考えられています。

「年の功」の意味は、年齢を重ねて経験を積んでいることです。

「亀の甲」に対し「年の功」としている理由は以下のように諸説あります。

●「亀の甲」と「年の功」を比べているという説

万年生きる亀でも、甲羅は進化することはありません。しかし人間は経験や知恵を積み重ねることができるので、年の功のほうがより尊いという説。

●「亀の甲」と「年の功」を同じと考える説

人間は亀ほど長寿ではなく80年程度しか生きられませんが、人間の経験は亀の万年を超えるほどの価値があるという説。

同じ意味のことわざ(類語):

「老いたる馬は道を忘れず(おいたるうまはみちをわすれず)」

「医者と坊主は年寄りが良い(いしゃとぼうずはとしよりがいい)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「麒麟も老いぬれば駑馬に劣る(きりんもおいぬればどばにおとる)」

「出藍の誉れ(しゅつらんのほまれ)」

枯れ木も山の賑わい

読み方:

かれきもやまのにぎわい

意味:

木が生えていないはげ山は殺風景なので、たとえ枯れてしまった木でも、多少の趣を添えることができ、ないよりもあった方が賑やかになって良いことから、役に立たないものでも、いるだけマシということのたとえです。

同じ意味のことわざ(類語):

「蟻も軍勢(ありもぐんぜい)」

「歪み木も山の賑わい(ゆがみきもやまのにぎわい)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「無用の長物(むようのちょうぶつ)」

「月夜に提灯(つきよにちょうちん)」

可愛い子には旅をさせよ

読み方:

かわいいこにはたびをさせよ

意味:

昔は現在と違い、旅はとても大変で過酷だったことから大事な子どもだからこそ、手元に置いて甘やかすのではなく、苦労をさせて世の中の厳しさを経験させたほうがいいという意味です。

このことわざの「旅」は、「苦労」という意味です。

同じ意味のことわざ(類語):

「獅子の子落とし(ししのこおとし)」

「親の甘いは子に毒薬(おやのあまいはこにどくやく)」

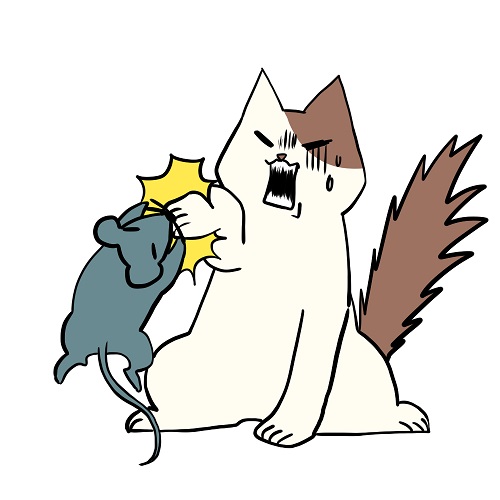

窮鼠猫を噛む

読み方:

きゅうそねこをかむ

意味:

力のない鼠でも、追い詰められたら敵である猫に嚙みついてくることから、弱者も追い詰められたら強者に反撃することのたとえです。

由来や語源:

中国の「塩鉄論(えんてつろん・紀元前81年の塩や鉄の専売制を巡る討論をまとめた書物)」の次の一文が由来といわれています。

「死して再び生きざれば、窮鼠狸を噛み、匹夫万乗を奔り、舍人弓を折る、陳勝、呉広これなり」

意味は「殺されるとなれば、追いつめられたネズミは狸に噛みつくし、庶民は皇帝から逃げ、臣下も弓を折って戦いをやめるでしょう。陳勝・呉広の反乱がまさにその例です。」となります。

「陳勝・呉広の反乱」とは、紀元前209年に秦(しん・中国の王朝)の支配に不満が募り起きた反乱です。

反乱の首謀者である陳勝と呉広は共に秦の兵士で、もともとは貧しい農村の出身でした。

塩鉄論では「狸」でしたが、日本に伝わったときに「猫」と訳されたといわれています。

また、古代中国では「狸」と「猫」は同じ動物を指していたともいわれています。

同じ意味のことわざ(類語):

「火事場の馬鹿力(かじばのばかぢから)」

「窮寇は追うことなかれ(きゅうこうはおうことなかれ)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「蛇に睨まれた蛙(へびににらまれたかえる)」

「鷹の前の雀(たかのまえのすずめ)」

木を見て森を見ず

読み方:

きをみてもりをみず

意味:

木だけを見ていると森全体を見ることができないことから、小さいことに気を取られて全体が見えていないことのたとえです。

由来や語源:

イギリス、ドイツ、フランスなどの「木はしばしば森を隠す」「木を見ているものは森を見ることができない」ということわざが由来といわれています。

同じ意味のことわざ(類語):

「鹿を追う者は山を見ず(しかをおうものはやまをみず)」

「木を数えて林を忘れる(きをかぞえてはやしをわすれる)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「森を見て木を見ず(もりをみてきをみず)」

「大行は細謹を顧みず(たいこうはさいきんをかえりみず)」

口は災いの門(口は災いの元)

読み方:

くちはわざわいのかど(くちはわざわいのもと)

意味:

不用意な発言は身を滅ぼす要因になるので、発言には十分に気を付けるようにという戒めです。

由来や語源:

中国の事文類聚(じぶんるいじゅう・1246年、古今の物事や詩文を集めたもの)の次の一文が由来といわれています。

「口は是れ禍いの門 舌は是れ身を斬る刀 口を閉ざして深く舌を蔵すれば 身を安んじて処処に牢なり」

(くちはこれわざわいのかど したはこれみをきるかたな くちをとざしてふかくしたをぞうすれば みをやすんじてしょしょにろうなり)

意味は、「口は禍を招く門であり、舌は自分の身を斬り殺す刀となる。口を閉ざし、舌を奥深くかくしておけば、どこにいようとも固く身の安全を保つことができる」です。

同じ意味のことわざ(類語):

「口は禍の元(くちはわざわいのもと)」

「雉も鳴かずば撃たれまい(きじもなかずばうたれまい)」

君子危うきに近寄らず

読み方:

くんしあやうきにちかよらず

意味:

「君子」とは、学識があり、人格が優れた立派な人物のことです。

立派な人物は危険なところには初めから近づくことはしないという意味です。

由来や語源:

中国春秋時代の歴史書である「春秋(しゅんじゅう)」の注釈書「春秋公羊伝(しゅんじゅうくようでん)」の以下の一文が由来という説があります。

「君子不近刑人」

意味は「君子は罪を犯した人間には近づかない」です。

同じ意味のことわざ(類語):

「触らぬ神に祟りなし(さわらぬかみにたたりなし)」

「臭しと知りて嗅ぐは馬鹿者(くさしとしりてかぐはばかもの)」

「李下に冠を正さず(りかにかんむりをたださず)」

「瓜田に履を納れず(かでんにくつをいれず)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「虎穴に入らずんば虎子を得ず(こけつにいらずんばこじをえず)」

「危ない橋も一度は渡れ(あぶないはしもいちどはわたれ)」

郷に入っては郷に従え

読み方:

ごうにいってはごうにしたがえ

意味:

自分の価値観と異なっていても、住む場所が変われば習慣や風俗も変わるものだから、それに従って生活をするようにしなさいという戒めです。

由来や語源:

中国禅宗の歴史書である五灯会元(ごとうえげん・1252年)の一文「且道入鄉隨俗一句作麼生道」の中の「入郷随俗」という中国のことわざが由来といわれています。

「入郷随俗」の意味は、「郷に入っては郷に従え」と同じです。

鎌倉時代から明治時代中期頃まで日本の初等教育で使われた教訓書である「童子教(どうじきょう)」には、次の一文が記されていました。

「入郷而従郷 入俗而随俗」

(ごうにいりてはすなわちごうにしたがい ぞくにいりてはすなわちぞくにしたがう)

このように中国から伝わったことわざが日本でも普及していたようです。

同じ意味のことわざ(類語):

「長い物には巻かれろ(ながいものにはまかれろ)」

「所変われば品変わる(ところかわればしなかわる)」

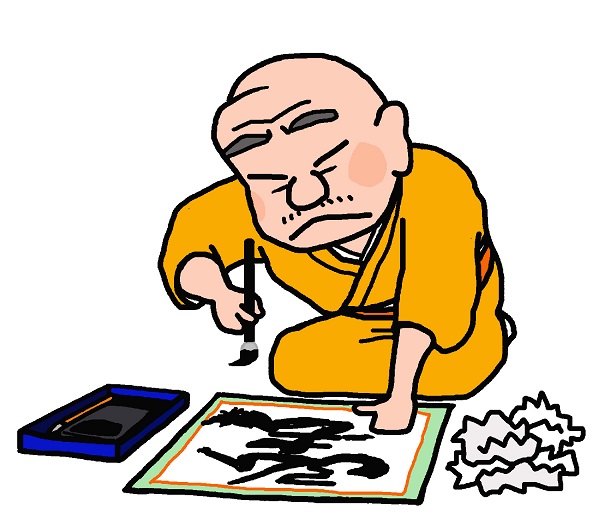

弘法も筆の誤り

読み方:

こうぼうもふでのあやまり

意味:

弘法大師のような筆の達人でも書き損じることがあることから、どんな達人でも失敗することがあるというたとえです。

由来や語源:

弘法大師(こうぼうだいし・774年~835年)とは、真言宗の開祖である空海のことで、書の名人でした。

嵯峨天皇(さがてんのう・786年~842年)の命令で、平安京の應天門(おうてんもん)に飾る額に「應天門」と書いた際、「應」の字の一番上の点を書き忘れてしまったそうです。(「應」の字の「心」の点をひとつ書き忘れたという説もあります)

このことから、弘法大師のような書の名人でも書き損じることがあるのだと、失敗の慰めとしてこのことわざができたといわれています。

弘法大師は額を飾ったあと書き損じに気づき、額を下すことなく筆を投げつけてみごとに点を書き加えたそうです。

そのため、このことわざには「弘法大師のような書の名人は直し方も素晴らしい」という称賛の意味も含まれているそうです。

同じ意味のことわざ(類語):

「河童の川流れ(かっぱのかわながれ)」

「釈迦にも経の読み間違い(しゃかにもきょうのよみまちがい)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「愚者も千慮に一得あり(ぐしゃにもせんりょにいっとくあり)」

「千慮の一得(せんりょのいっとく)」

転ばぬ先の杖

読み方:

ころばぬさきのつえ

意味:

転んでから杖を用意しても何の意味もないことから、失敗しないように万が一に備えて十分な準備をしておくことのたとえです。

同じ意味のことわざ(類語):

「石橋を叩いて渡る(いしばしをたたいてわたる)」

「備えあれば憂いなし(そなえあればうれいなし)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「泥棒を捉えて縄を綯う(どろぼうをとらえてなわをなう)」

「渇して井を穿つ(かっしていをうがつ)」

【さ行】

触らぬ神に祟りなし

読み方:

さわらぬかみにたたりなし

意味:

その物事にかかわりさえもたなければ、災いを招くことはないことから、めんどうなことによけいな手出しをするなというたとえです。

由来や語源:

非業の死を遂げた人間の怨霊や幽霊が災いをもたらすと考え、それを祀ることで災いを鎮める御霊信仰(ごりょうしんこう)が由来といわれています。

ことわざの「神」は、怨霊や幽霊などを指します。

御霊信仰が盛んだったころ、怨霊や幽霊は災いを起こすので関わらない方が良いという考え方が生まれたようです。

同じ意味のことわざ(類語):

「当たらぬ蜂には刺されぬ(あたらぬはちにはさされぬ)」

「君子危うきに近寄らず(くんしあやうきにちかよらず)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「藪をつついて蛇を出す(やぶをつついてへびをだす)」

「寝た子を起こす(ねたこをおこす)」

山椒は小粒でもぴりりと辛い

読み方:

さんしょうはこつぶでもぴりりとからい

意味:

山椒の実は小さくても非常に辛いことから、体は小さくても才能や技量があり、侮れないことのたとえです。

同じ意味のことわざ(類語):

「小さくとも針は呑まれぬ(ちいさくともはりはのまれぬ)」

「小人に鈍なし(こびとにどんなし)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「独活の大木(うどのたいぼく)」

「大男総身に知恵が回り兼ね(おおおとこそうみにちえがまわりかね)」

三人寄れば文殊の知恵

読み方:

さんにんよればもんじゅのちえ

意味:

平凡な人でも三人集まれば文殊菩薩(もんじゅぼさつ・知恵を司る仏様)にも劣らないくらいの素晴らしい知恵が生まれるという意味です。

同じ意味のことわざ(類語):

「一人の文殊より三人のたくらだ(ひとりのもんじゅよりさんにんのたくらだ)」

※「たくらだ」とは愚か者のことです。

釈迦に説法

読み方:

しゃかにせっぽう

意味:

仏教の開祖の釈迦に仏教の教えを説いて聞かせることから、その道を知り尽くしている人に、ものごとを教えようとする愚かな行為や人のことです。

同じ意味のことわざ(類語):

「河童に水練を教える(かっぱにすいれんをおしえる)」

「極楽の入り口で念仏を売る(ごくらくのいりぐちでねんぶつをうる)」

蛇の道は蛇

読み方:

じゃのみちはへび

意味:

小さな蛇(へび)でも蛇(じゃ・大蛇のこと)が通る道はよく知っていることから、同類のことは同類がよく知っている、同じ分野に精通している人はその分野のことをよく知っていることのたとえです。

同じ意味のことわざ(類語):

「海のことは漁師に問え(うみのことはりょうしにとえ)」

「仏の沙汰は僧が知る(ほとけのさたはそうがしる)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「左官の垣根」

朱に交われば赤くなる

読み方:

しゅにまじわればあかくなる

意味:

朱色が入り混じれば赤味を帯びるように、人は付き合う人や環境によって善悪どちらにも感化されるものというたとえです。

由来や語源:

中国の傅玄(ふげん・217年~278年、政治家、文学者)の「太子少傳箴(たいししょうふしん)」という書物に書かれている次の戒めの一文が由来といわれています。

「近墨必緇、近朱必赤」

意味は「墨に近づけば必ず黒く、朱に近づけば必ず赤くなる」です。

朱は朱色の顔料で、墨や朱は他の色を打ち消してしまうほど強い色であることを、人にたとえています。

同じ意味のことわざ(類語):

「水は方円の器に随う(みずはほうえんのうつわにしたがう)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「泥中の蓮(でいちゅうのはす)」

知らぬが仏

読み方:

しらぬがほとけ

意味:

知ってしまうと腹が立つが、知らないままなら平静でいられるという意味です。

また、本人だけが何も知らないことを嘲って(あざけって)言う場合もあります。

由来や語源:

江戸いろはかるたが由来といわれていますが、詳細は不明です。

同じ意味のことわざ(類語):

「聞けば気の毒見れば目の毒(きけばきのどくみればめのどく)」

「言わぬが花(いわぬがはな)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「知は力なり(ちはちからなり)」

好きこそものの上手なれ

読み方:

すきこそもののじょうずなれ

意味:

人は好きなことには熱心になれるので上達が早いという意味です。

同じ意味のことわざ(類語):

「好きは上手の基(すきはじょうずのもと)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「下手の横好き(へたのよこずき)」

過ぎたるは猶及ばざるが如し

読み方:

すぎたるはなおおよばざるがごとし

意味:

何事も、やりすぎることは足りないことと同じようによくないという意味です。

由来や語源:

中国の論語にある以下の一文が由来といわれています。

「過猶及不如」

書き下し分は「過ぎたるは猶及ばざるが如し」で、ことわざと同じです。

孔子の弟子である子貢(しこう・紀元前520年~紀元前446年)が、「私の兄弟弟子である子張(しちょう)と子夏(しか)のどちらが優れていますか?」と孔子に尋ねました。

孔子は「子張は度が過ぎていて、子夏は及ばない」と答えたので、子貢は「ならば子張のほうが優れているということですか?」と再度尋ねました。

その時、孔子は「過猶及不如(やりすぎることは足りないことと同じようによくない)」と答えました。

同じ意味のことわざ(類語):

「過ぎたるは及ばざるが如し(すぎたるはおよばざるがごとし)」

「及ばざるは過ぎたるよりまされり(およばざるはすぎたるよりまされり)」

雀百まで踊りを忘れず

読み方:

すずめひゃくまでおどりわすれず

意味:

雀は地面をチョンチョンと踊るように飛び跳ねて歩く癖があり、その癖は死ぬまで抜けないことから、人が幼い時に身につけた癖や習慣はいくつになっても治らないことのたとえです。

由来や語源:

上方いろはかるたが由来といわれていますが、詳細は不明です。

同じ意味のことわざ(類語):

「三つ子の魂百まで(みつごのたましいひゃくまで)」

「頭剥げても浮気はやまぬ(あたまはげてもうわきはやまぬ)」

青天の霹靂

読み方:

せいてんのへきれき

意味:

霹靂とは、雷が激しく鳴ること、雷が鳴り響くという意味です。

青く晴れ渡った空に突然雷が鳴り響くことから、予期しない出来事が起こることのたとえです。

由来や語源:

中国の陸游(りくゆう・1125年~1210年、政治家、詩人)の「九月四日鶏未鳴起作(くがつよっかにわとりいまだなかずおきてつくる)」という詩の一文が由来といわれています。

「青天飛霹靂」

書き下し分は「青天、霹靂を飛ばす」です。

意味は「青天に雷鳴を激しく轟かせるかの如きものがあった」です。

病床に伏していた陸游は、ある時突然起きだして勢いよく筆を走らせたことがあったそうです。そのときの自分自身の様子を晴天の雷鳴に例えています。

同じ意味のことわざ(類語):

「足元から雉が立つ(あしもとからきじがたつ)」

「足元から煙が出る(あしもとからけむりがでる)」

船頭多くして船山に登る

読み方:

せんどうおおくしてふねやまにのぼる

意味:

船頭とは船長のことです。

船頭が何人もいると方向が定まらず、船が山を上ってしまうというようなおかしなことになることから、指図する人が多くて物事がまとまらず、目的とは違う方向に進んでしまうことのたとえです。

同じ意味のことわざ(類語):

「役人多くして事絶えず(やくにんおおくしてことたえず)」

「船頭多くして船動かず(せんどうおおくしてふねうごかず)」

前門の虎後門の狼

読み方:

ぜんもんのとらこうもんのおおかみ

意味:

前門の虎から逃げても、後門に狼がいることから、一つの災難から逃れることができても次の災難が待ち受けていることのたとえです。

由来や語源:

中国の趙弼(ちょうひつ・中国元代の政治家、学者)が書いた評史(ひょうし)という書物の以下の一文が由来といわれています。

「前門の虎を拒ぎ(ふせぎ)、後門の狼を進む」

意味は「表門で虎の侵入を防いでいるときに、裏門からは狼が侵入してくる」です。

同じ意味のことわざ(類語):

「一難去ってまた一難(いちなんさってまたいちなん)」

「泣きっ面に蜂(なきっつらにはち)」

備えあれば憂いなし

読み方:

そなえあればうれいなし

意味:

日ごろから備えておけば、いざという時なにも心配がないという意味です。

「備えあれば患いなし」とも書きます。

由来や語源:

儒教の経典「五経」のひとつで中国古代の歴史書でもある「書経(しょきょう)」に記されている以下の一文が由来です。

「有備無憂」

意味は「備えがあれば憂いはない」です。

「有備無患」という表記もあり、どちらも意味は同じです。

同じ意味のことわざ(類語):

「転ばぬ先の杖(ころばぬさきのつえ)」

「石橋を叩いて渡る(いしばしをたたいてわたる)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「泥棒を捉えて縄を綯う(どろぼうをとらえてなわをなう)」

「渇して井を穿つ(かっしていをうがつ)」

【た行】

立つ鳥跡を濁さず

読み方:

たつとりあとをにごさず

意味:

水鳥が飛び立った後は水が澄んできれいなことから、人も立ち去るときはきれいに見苦しくないようにすべきとの戒めです。

同じ意味のことわざ(類語):

「飛ぶ鳥跡を濁さず(とぶとりあとをにごさず)」

「鷺は立てども後を濁さず(さぎはたてどもあとをにごさず)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「旅の恥は掻き捨て(たびのはじはかきすて)」

「後足で砂をかける(あとあしですなをかける)」

蓼食う虫も好き好き

読み方:

たでくうむしもすきずき

意味:

蓼(たで)は苦くて辛いので好んで食べる虫はほとんどいないのですが、中には好んで食べる虫がいることから、人の好みは人それぞれで一概にはいえないというたとえです。

蓼は日本最古の香辛料といわれており、薬味として親しまれており、刺身のツマとして蓼の一種である「紅蓼(べにたで)」が用いられています。

同じ意味のことわざ(類語):

「三者三様(さんしゃさんよう)」

「千差万別(せんさばんべつ)」

反対の意味のことわざ:

「熊野松風は米の飯(ゆやまつかぜはこめのめし)」

棚から牡丹餅

読み方:

たなからぼたもち

意味:

棚から牡丹餅が落ちてきて、それがうまく口の中に入ることから、思いがけない好運を得ること、労せずしてよいものを得ることのたとえです。

同じ意味のことわざ(類語):

「瓢箪から駒(ひょうたんからこま)」

「牛にひかれて善光寺参り(うしにひかれてぜんこうじまいり)」

反対の意味のことわざ:

「蒔かぬ種は生えぬ(まかぬたねははえぬ)」

「果報は寝て待て(かほうはねてまて)」

月とスッポン

読み方:

つきとすっぽん

意味:

月もスッポンも同じように丸いが、比較にならないほど大きさの違いがあることから、二つのものの隔たりが大きすぎて、比べ物にならないことのたとえです。

同じ意味のことわざ(類語):

「提灯に釣り鐘(ちょうちんにつりがね)」

鉄は熱いうちに打て

読み方:

てつはあついうちにうて

意味:

鉄は熱してやわらかいうちは打っていろいろな形にできるのと同じで、人間も若く柔軟性のあるうちに心身を鍛えることが大事であるというたとえです。

由来や語源:

西洋の「手遅れになる前に行動しなさい」という意味のことわざ「Strike while the iron is hot.」が由来といわれています。

同じ意味のことわざ(類語):

「老い木は曲がらぬ(おいきはまがらぬ)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「果報は寝て待て(かほうはねてまて)」

出る杭は打たれる

読み方:

読み方:

でるくいはうたれる

意味:

杭は、土に打ち込んで目印や支柱にする棒のことで、基本的も高さに揃えて等間隔に打っていきますが、出ている杭があった場合、打って高さを揃えることから、才能や実力があって頭角をあらわす者は、憎まれたり、人から非難されたりする、ということのたとえです。

同じ意味のことわざ(類語):

「雉も鳴かずば撃たれまい(きじもなかずばうたれまい)」

灯台下暗し

読み方:

とうだいもとくらし

意味:

このことわざの灯台とは、船のために海を照らす灯台ではありません。

灯明大(とうみょうだい)という、皿に油を入れて芯に火をともす照明器具(室内灯)のことです。

灯明大は、皿の縁よりも上は明るくすることができますが、皿の下には明かりが届きません。

灯台のすぐ下は暗いことから、身近なことはかえって気がつかないことのたとえです。

同じ意味のことわざ(類語):

「岡目八目・傍目八目(おかめはちもく)」

「提灯持ち足元暗し(ちょうちんもちあしもとくらし)」

同病相憐れむ

読み方:

どうびょうあいあわれむ

意味:

同じ病苦で苦しむ者同士は互いに理解しあい同情することから、似たような境遇にいる者、同じような悩みを持つ者同士は互いに理解しあうもの、というたとえです。

由来や語源:

中国の趙曄(ちょうよう・詳細不明、後漢時代)が書いた春秋時代の歴史書・呉越春秋(ごえつしゅんじゅう)の以下の一文が由来といわれています。

「同病相憐れみ、同憂相救う」

(どうびょうあいあわれみ、どうゆうあいすくう)

意味は「同じ病気や悩み、苦しみなどを持つ者はお互いのつらさがわかるので助け合い、同情しあい、同じ悩みを持っている者は互いを助け合うものだ」です。

同じ意味のことわざ(類語):

「狼は互いに食わず(おおかみはたがいにくわず)」

「鳥は鳥の目をほじくらない(とりはとりのめをほじくらない)」

捕らぬ狸の皮算用

読み方:

とらぬたぬきのかわざんよう

意味:

算用(さんよう)とは、金銭や物品の数量を計算することです。

まだ捕まえてもいない狸の皮を売って儲けたお金であれこれ計画することから、手に入れていない利益を当てにして様々な計画を立てたり、儲けを計算することのたとえです。

略して「皮算用」ということもあります。

同じ意味のことわざ(類語):

「飛ぶ鳥の献立(とぶとりのこんだて)」

「穴の狢を値段する(あなのむじなをねだんする)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「布に応じて衣を裁て(ぬのにおうじてころもをたて)」

泥棒を捉えて縄を綯う

読み方:

どろぼうをとらえてなわをなう

意味:

綯うとは、何本かの糸状のものや紙を一つにねじり合わせることです。

泥棒を捉えてから、泥棒を縛(しば)るための縄を作り始めることから、普段の準備を怠り、何かが起こってから慌てて準備をすることのたとえです。

同じ意味のことわざ(類語):

「飢えに臨みて苗を植う(うえにのぞみてなえをううる)」

「はまった後で井戸の蓋をする(はまったあとでいどのふたをする)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「転ばぬ先の杖(ころばぬさきのつえ)」

「備えあれば憂いなし(そなえあればうれいなし)」

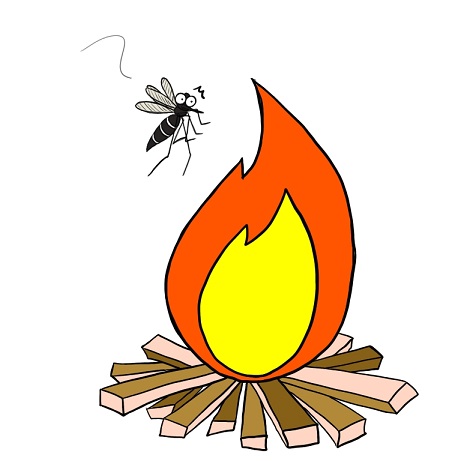

飛んで火にいる夏の虫

読み方:

とんでひにいるなつのむし

意味:

火の明るさにつられて飛んで来た夏の虫が、火で焼け死んでしまうことから、自ら災難や災いに向かって飛び込んでいくことや、自滅することのたとえです。

同じ意味のことわざ(類語):

「危ない橋を渡る(あぶないはしをわたる)」

「当たらぬ蜂には刺されぬ(あたらぬはちにはさされぬ)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「君子危うきに近寄らず(くんしあやうきにちかよらず)」

「触らぬ神に祟りなし(さわらぬかみにたたりなし)」

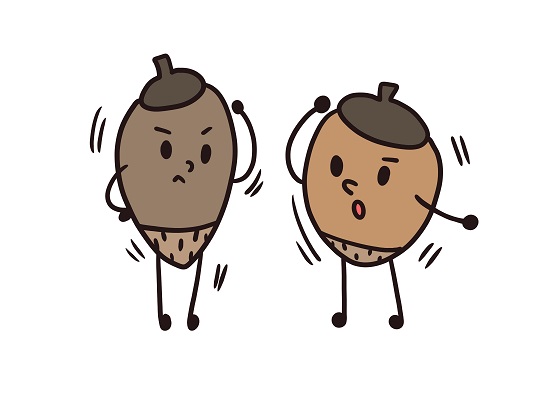

どんぐりの背比べ

読み方:

どんぐりのせいくらべ

意味:

どんぐりはどれも形や大きさに差がないことから、どれも代わり映えのしない、平凡でぱっとしない者同士が競い合っている様子を表しています。

同じ意味のことわざ(類語):

「一寸法師の背比べ(いっすんぼうしのせいくらべ)」

「五十歩百歩(ごじっぽひゃっぽ・ごじゅっぽひゃっぽ)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「掃き溜めに鶴(はきだめにつる)」

「鶏群の一鶴(けいぐんのいっかく)」

【な行】

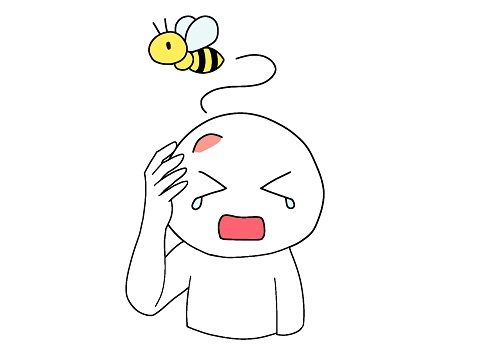

泣きっ面に蜂

読み方:

なきっつらにはち

意味:

泣いているところをさらに蜂が刺すことから、不幸や災いが立て続けに起こることのたとえです。

由来や語源:

江戸いろはかるたが由来といわれていますが、詳細は不明です。

同じ意味のことわざ(類語):

「一難去ってまた一難(いちなんさってまたいちなん)」

「弱り目に祟り目(よわりめにたたりめ)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「漁夫の利(ぎょふのり)」

「鴨が葱を背負って来る(かもがねぎをしょってやってくる)」

二階から目薬

読み方:

にかいからめぐすり

意味:

二階にいる人が階下の人に目薬を差そうとしても、きちんと目に入る可能性はとても低いことから、物事がうまくいかずにもどかしい様子や、回りくどくて効果が得られないことのたとえです。

由来や語源:

西沢一風(にしざわいっぷう・1665年~1731年)の浮世草子「風流御前義経記(ふうりゅうごぜんぎけいき・1700年)」の以下の一文が由来といわれています。

「二階から目薬をさす仕掛け、さりとは急な恋ぞかし」

意味は「二階から目薬をさそうとするとは、なんて急な恋ですこと」で、解釈はさまざまですが、男女のもどかしい恋の様子を表していると考えられています。

同じ意味のことわざ(類語):

「天井から目薬(てんじょうからめぐすり)」

「焼け石に水(やけいしにみず)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「麻姑掻痒(まこうそうよう)」

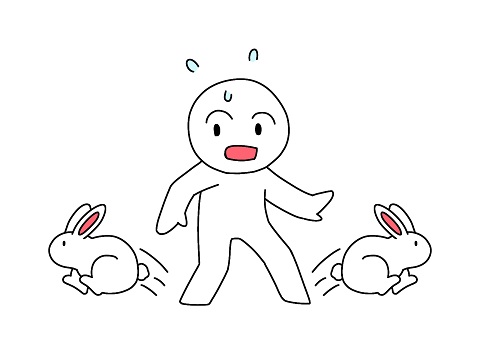

二兎を追う者は一兎をも得ず

読み方:

にとをおうものはいっとをもえず

意味:

二匹の兎(うさぎ)を同時に追いかけても、結局一匹も捕まえられないことから、同時にふたつのことを得ようとしても結局どちらも失敗してしまうことのたとえです。

同じ意味のことわざ(類語):

「一も取らず二も取らず(いちもとらずにもとらず)」

「大欲は無欲に似たり(たいよくはむよくににたり)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「一石二鳥(いっせきにちょう)」

「一挙両得(いっきょりょうとく)」

糠に釘

読み方:

ぬかにくぎ

意味:

やわらかい糠に釘を打ってもすぐに抜けてしまうことから、なんの効き目も手ごたえもないことです。

同じ意味のことわざ(類語):

「暖簾に腕押し(のれんにうでおし)」

「豆腐に鎹(とうふにかすがい)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「打てば響く(うてばひびく)」

猫に小判

読み方:

読み方:

ねこにこばん

意味:

小判のような貴重なものを持っていても、猫にはなんの価値もわからない様子から、価値のわからないものに貴重なものを与えても無意味ということのたとえです。

同じ意味のことわざ(類語):

「豚に真珠(ぶたにしんじゅ)」

「馬の耳に念仏(うまのみみにねんぶつ)」

寝耳に水

読み方:

ねみみにみず

意味:

眠っている時に水の音が聞こえて驚くことから、不意に思いがけないことに出くわすことのたとえです。

同じ意味のことわざ(類語):

「青天の霹靂(せいてんのへきれき)」

「足元から雉が立つ(あしもとからきじがたつ)」

喉元過ぎれば熱さを忘れる

読み方:

のどもとすぎればあつさをわすれる

意味:

熱いものも飲み込んでしまえばその熱さを忘れることから、辛いことや苦しいことも、それが過ぎてしまえばすっかり忘れてしまうことのたとえです。

また、苦しい時に恩を受けても、その時が過ぎれば恩義さえ忘れてしまうことのたとえです。

由来や語源:

江戸いろはかるたが由来といわれていますが、詳細は不明です。

同じ意味のことわざ(類語):

「病治りて医師忘る(やまいなおりていしわする)」

「暑さ忘れて陰忘る(あつさわすれてかげわする)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「羮に懲りて膾を吹く(あつもりにこりてなますをふく)」

「蛇に噛まれて朽縄に怖じる(へびにかまれてくちなわにおじる)」

【は行】

花より団子

読み方:

はなよりだんご

意味:

花見に来ているのに花よりも花見団子に夢中になることから、風流より実利のほうをとることや、外観よりも実質を尊ぶことのたとえです。

由来や語源:

江戸いろはかるたが由来といわれていますが、詳細は不明です。

同じ意味のことわざ(類語):

「色気より食い気(いろけよりくいけ)」

「名を捨てて実を取る(なをすててじつをとる)」

人の噂も七十五日

読み方:

ひとのうわさもしちじゅうごにち

意味:

世間が盛んに噂するのも一時のことで、二、三カ月もすればほとんど忘れられ、話題にしなくなることのたとえです。

また、75日もたてば消えていくものなのだから、放っておけばいいという意味もあります。

由来や語源:

なぜ75日なのかは諸説あります。

●ひとつの季節がおよそ75日間

現在は春夏秋冬の四つの季節ですが、昔はこのほかに「土用(どよう)」がありました。

「土用」は、季節の変わり目に18日間ずつあります。

春夏秋冬と土用で五季節という考え方があり、それぞれが70日~75日間ほどといわれているからという説があります。

●農作物の種まきから収穫までがおよそ75日間

農作物は75日間で収穫(刈り取る)できることから、噂の種も75日たてば刈り取ってしまえる・跡形もなくなってしまうからという説があります。

●語呂がいいから

区切りがいい数字なら、100日とか50日もありますが、「七十五日(しちじゅうごにち)」という語呂が良かったからという説があります。

同じ意味のことわざ(類語):

「世の取り沙汰も七十五日(よのとりざたもしちじゅうごにち)」

「善きも悪しきも七十五日(よきもあしきもしちじゅうごにち)」

火のない所に煙は立たぬ

読み方:

ひのないところにけむりはたたぬ

意味:

まったく根拠がないところから噂がたつことはないことから、噂がたつということはなんらかの根拠があるという意味です。

同じ意味のことわざ(類語):

「ない名は呼ばれず(ないなはよばれず)」

「蒔かぬ種は生えぬ(まかぬたねははえぬ)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「根がなくても花は咲く(ねがなくてもはなはさく)」

人を呪わば穴二つ

読み方:

ひとをのろわばあなふたつ

意味:

人を陥れようとしたり害を与えたりすれば、自分もまた同じ目に遭うというたとえで、安易に人を陥れたり害を与えないようにとの戒めでもあります。

由来や語源:

ことわざの「穴」とは「墓穴(はかあな)」のことです。

陰陽師(おんみょうじ)は人を呪い殺す際、「呪い返し」を受けて自分自身も死ぬ可能性があるので、墓穴が2つ必要になることが由来といわれています。

但し、この説は文献などが残っていないため、近代になって創作された説だともいわれており、定かではありません。

同じ意味のことわざ(類語):

「天に唾する(てんにつばする)」

「人を謀れば人に謀らる(ひとをはかればひとにはからる)」

百聞は一見に如かず

読み方:

ひゃくぶんはいっけんにしかず

意味:

人から何度も聞くより、一度自分の目で見るほうがよくわかることから、人から話を聞いてわかった気になるのではなく、自分の目で見て体験したほうがよくわかるという意味です。

由来や語源:

中国の漢書(かんじょ・中国前漢のことを記した歴史書)の以下の一文が由来といわれています。

「充国曰、百聞不如一見、兵難隃度、臣願馳至金城、図上方略」

意味は「趙充国(ちょうじゅうこく・紀元前137年~紀元前52年、前漢の将軍)はこう言った。百聞は一見に及びません。前線は遠く戦略を立てるのは難しいため、まずは敵地の地図が必要です。私が金城に向かい、戦略を立てましょう。」

同じ意味のことわざ(類語):

「論より証拠(ろんよりしょうこ)」

「見ると聞くとは大違い(みるときくとはおおちがい)」

瓢箪から駒

読み方:

ひょうたんからこま

意味:

瓢箪くらいの大きさのものから、駒(馬のこと)ように大きなものが出るようなありえない状況から、意外な所から意外な物が出ることや、ふざけて言ったことが実現することのたとえです。

由来や語源:

中国の「東遊記(とうゆうき)」という古い書物の仙人のお話が由来といわれています。

「張果老(ちょうかろう)」という仙人が白い馬に乗って数万里を移動していましたが、休憩のときは、馬を瓢箪の中に入れ、休憩が終わると瓢箪から馬を出し、再び馬に乗って移動をしたといわれています。

後に、この仙人をモチーフに絵を描く際は、瓢箪から馬が出るシーンが絵に使われたので有名になったそうです。

同じ意味のことわざ(類語):

「棚から牡丹餅(たなからぼたもち)」

「噓から出た実(うそからでたまこと)」

夫婦喧嘩は犬も食わぬ

読み方:

ふうふげんかはいぬもくわぬ

意味:

何でも食べ、何にでも興味を持つ犬でさえ、夫婦喧嘩には見向きもしないことから、夫婦喧嘩は他人が仲裁に入ることは愚かなことで、放っておけば良いという意味です。

同じ意味のことわざ(類語):

「痴話喧嘩は犬も食わぬ(ちわげんかはいぬもくわぬ)」

「夫婦喧嘩と夏の蕎麦は犬も食わない(ふうふげんかとなつのそばはいぬもくわない)」

覆水盆に返らず

読み方:

ふくすいぼんにかえらず

意味:

覆水とは、こぼれた水のことです。

もともとは、「一度別れた夫婦は元にはもどらない」という意味ですが、これが転じて「一度してしまったことは取り返しがつかない」という意味でも使われます。

由来や語源:

中国の奇怪な物語や小説を集めた書物「拾遺記(しゅういき)」の以下のお話が由来といわれています。

周(しゅう・紀元前1046年頃~紀元前256年、古代中国の王朝)の国の太公望(たいこうぼう)は、若いころ貧しいのに読書ばかりして働かなかったので、愛想をつかした妻は出て行ってしまいました。

後に太公望が出世したことを知った妻は復縁を迫りますが、太公望は盆の水をこぼして「この水をもとに戻せたら復縁に応じよう」と言いました。

当然、妻は水を盆に戻すことはできないので太公望は「こぼれた水を戻せないように、一度別れたお前と復縁することはできない」と言いました。

同じ意味のことわざ(類語):

「落花枝に返らず(らっかえだにかえらず)」

「流水源に返らず(りゅうすいみなもとにかえらず)」

下手の横好き

読み方:

へたのよこずき

意味:

下手なのに好きで続けている様子や、下手なのに好きで熱心に取り組む様子をいいます。

自分自身や身内のことを謙遜する場合に使うことがほとんどで、他人に対して使うのは失礼にあたる場合があります。

横好きの「横」は、真ん中からずれている、本筋からはずれている、道理に合わない、見当はずれなどの意味があります。

一般的に、下手なものは嫌いになるものですので、下手でも好きでいつづける・熱心に取り組むことは道理からはずれていることから「横」という言葉が使われています。

同じ意味のことわざ(類語):

「下手の物好き(へたのものずき)」

反対の意味のことわざ:

「好きこそものの上手なれ(すきこそもののじょうずなれ)」

仏の顔も三度まで

読み方:

ほとけのかおもさんどまで

意味:

仏様のように慈悲深い人でも、ひどいことを何度も繰り返されれば怒るということです。

「仏の顔も三度撫ずれば腹立つ(ほとけのかおもさんどなずればはらたつ)」を略して「仏の顔も三度」となり、いつしか三度を強調するため「まで」が付け加えられて「仏の顔も三度まで」になったといわれています。

「仏の顔も三度撫ずれば腹立つ」は、慈悲深い仏様でも、顔を三度も撫でられたら腹を立てるという意味です。

「三度」は具体的な回数だけではなく、何度も繰り返すことも表しています。

由来や語源:

仏陀(ぶっだ・仏教の開祖)の故事が由来といわれています。

仏陀が生まれた釈迦国(しゃかこく)の隣に、コーサラ国という大国がありました。

ある時、コーサラ国の王が、自分の妻となる女性を送るよう釈迦国に要求しました。

大国で高圧的な態度のコーサラ国に不満を持っていた釈迦国は、身分の低い女性を高貴な女性だと偽りコーサラ国に送りました。

その後、コーサラ国の王とその女性の間に王子が生まれますが、実は身分の低い女性の子どもだったことが周りの人たちにばれてしまったため、王子は差別を受けて育ちました。

大人になり、コーサラ国の王になった王子は、騙された恨みを晴らすため、釈迦国に攻め込みました。

そのとき、釈迦国から助けを求められた仏陀が現れ、コーサラ国の軍隊を説得して3度目までは撤退させました。

しかし、仏陀は「もともとは嘘をついた釈迦国が悪い」と悟り、4度目は説得をせず、釈迦国はコーサラ国に滅ぼされてしまいました。

そして、釈迦国を滅ぼされた7日後、コーサラ国の王は嵐に遭って命を落としてしまいます。

故事の通りだと「三度目まで許される」となりますが、ことわざでは「三度目で腹を立てる」となり意味が違います。

この理由については、上方いろはかるたに用いられたときに意味が変化したという説があります。

また、4度目で釈迦国を滅ぼしたコーサラ国の王がその7日後に命を落としたのは、仏陀が怒ったからという解釈もあります。

【ま行】

馬子にも衣装

読み方:

まごにもいしょう

意味:

馬子とは、馬を使って荷物や人を運搬する仕事をする人のことで、昔は身分が低い人の仕事でした。

身分の低い馬子にちゃんとした衣装を着せたら立派に見えたことから、どんな人でも、身なりを整えれば立派に見えるということのたとえです。

同じ意味のことわざ(類語):

「鬼瓦にも化粧(おにがわらにもけしょう)」

「切り株にも衣装(きりかぶにもいしょう)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「公卿にも襤褸(くげにもつづれ)」

「君飾らざれば臣敬わず(きみかざらざればしんうやまわず)」

ミイラ取りがミイラになる

読み方:

みいらとりがみいらになる

意味:

説得しようとしたはずなのに逆に説得されて、相手に同意してしまうことです。

また、人を連れ戻しに行ったはずなのに、その場にとどまってしまう・探される立場になることのたとえです。

由来や語源:

ミイラに塗られていた防腐剤は不老長寿の薬として珍重されていました。

とても高価な薬なので、ミイラの採取で生計を立てる人も多くいましたが、過酷な砂漠の旅の途中で倒れ、息絶えて自分が乾燥してミイラ(死体)になってしまったのが由来です。

同じ意味のことわざ(類語):

「木菟きが木菟も引かれる(ずくびきがずくびきにひかれる)」

「人捕る亀が人に捕られる(ひととるかめがひとにとられる)」

身から出た錆

読み方:

みからでたさび

意味:

刀の手入れを怠ると、刀身(とうしん)から錆が出て使い物にならなくなってしまいます。

刀身とは、刀の本体で鞘に収まる部分のことです。

このことから、「刀『身』」と「自分自『身』」をかけ、自分の行為の報いとして災難を被ることや、自分の悪行の結果として自分が苦しむこととをいいます。

同じ意味のことわざ(類語):

「自業自得(じごうじとく)」

「因果応報(いんがおうほう)」

三つ子の魂百まで

読み方:

みつごのたましいひゃくまで

意味:

「三つ子」は三歳の子どもが転じて幼い子どもを指し、「百まで」は具体的な年齢ではなく「死ぬまで」という意味です。

幼いころの性格や性質は、一生変わらないということです。

また、幼いころに形成された性格や性質は、大きくなって教育を受け、経験を積み、生活環境が変わっても一生変わらないということに用いられます。

由来や語源:

紫式部(むらさきしきぶ・詳細不明、平安中期の作家、歌人)の長編物語「源氏物語」の以下の一文が由来といわれています。

「筆取る道と碁打つこととぞ、あやしう『魂』のほど見ゆるを、深き労なく見ゆるおれ者も、さるべきにて、書き打つたぐひも出来れど」

意味は「書物を書いたり囲碁を打ったりすることは、不思議と生まれついての才能で差がでるものです。たくさんの練習を積んだようには見えない者であっても、その才能から書いたり打ったりできるのです」です。

この中の「生まれついての才能」がことわざの由来になったといわれています。

同じ意味のことわざ(類語):

「雀百まで踊り忘れず(すずめひゃくまでおどりわすれず)」

「頭剥げても浮気はやまぬ(あたまはげてもうわきはやまぬ)」

昔取った杵柄

読み方:

むかしとったきねづか

意味:

「杵(きね)」は餅つきの道具で、「柄(つか)」は手で握る部分のことを指し、「杵柄」は餅つきの杵の握る部分を指します。

若いころに身につけた餅つきの腕前は、歳を取っても忘れないことから、若いころに身につけた技量や腕前は、歳を取っても衰えないことをいいます。

同じ意味のことわざ:

「老いたる馬は道を忘れず(おいたるうまはみちをわすれず)」

反対の意味のことわざ:

「昔千里も今一里(むかしせんりもいまいちり)」

「麒麟も老いぬれば駑馬に劣る(きりんもおいぬればどばにおとる)」

餅は餅屋

読み方:

もちはもちや

意味:

餅は餅屋がついたものが一番おいしいことから、何事もその専門家に任せるのが一番というたとえです。

同じ意味のことわざ(類語):

「蛇の道は蛇(じゃのみちはへび)」

「海のことは漁師に問え(うみのことはりょうしにとえ)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「左官の垣根(さかんのかきね)」

桃栗三年柿八年

読み方:

ももくりさんねんかきはちねん

意味:

実を結ぶまで桃と栗は三年、柿は八年かかることから、物事は一朝一夕にできるものではない、成しえるまでそれ相当に時間がかかるということのたとえです。

「桃栗三年柿八年」には以下のような続きがあるそうです。

「梅は酸い酸い十三年(うめはすいすいじゅうさんねん)」

「枇杷は早くて十三年(びわははやくてじゅうさんねん)」

「梨はゆるゆる十五年(なしはゆるゆるじゅうごねん)」

「梨の馬鹿めが十八年(なしのばかめがじゅうはちねん)」

「柚子の大馬鹿十八年(ゆずのおおばかじゅうはちねん)」

「柚子は大馬鹿十八年(ゆずはおおばかじゅうはちねん)」

「胡桃の大馬鹿二十年(くるみのおおばかにじゅうねん)」

「林檎にこにこ二十五年(りんごにこにこにじゅうごねん)」

由来や語源:

尾張いろはかるたが由来といわれていますが詳細は不明です。

【や行】

安物買いの銭失い

読み方:

やすものがいのぜにうしない

意味:

値段の安い物は品質が悪く長持ちしないので、お買い得と思っても結局は買い替えることになり、高くついてしまうという意味です。

由来や語源:

江戸いろはかるたが由来といわれていますが、詳細は不明です。

同じ意味のことわざ(類語):

「安かろう悪かろう(やすかろうわるかろう)」

「安物に化け物が出る(やすものにばけものがでる)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「高かろう良かろう(たかかろうよかろう)」

焼け石に水

読み方:

読み方:

やけいしにみず

意味:

焼けた石は少しの水を掛けても冷めないことから、状況が悪化するまでは効果がある対処法だったとしても、悪化してしまった状況では援助や努力が少なくて、なんの効果もない、役にも立たないことのたとえです。

同じ意味のことわざ(類語):

「二階から目薬(にかいからめぐすり)」

「焼け石に雀の涙(やけいしにすずめのなみだ)」

柳に雪折れなし

読み方:

やなぎにゆきおれなし

意味:

柳の枝はしなやかで、雪が降ってもその重みに耐えて折れることはないことから、柔らかくしなやかなものは、固いものよりもよく耐えたり丈夫であることのたとえです。

同じ意味のことわざ(類語):

「柔よく剛を制す(じゅうよくごうをせいす)」

「柳に風と受け流す(やなぎにかぜとうけながす)」

藪をつついて蛇を出す

読み方:

やぶをつついてへびをだす

意味:

わざわざ藪をつついて、藪の中でおとなしくしていた蛇が出てきて噛まれてしまうことから、余計なことや不必要なことをして、かえって悪い結果を招くことです。

「藪蛇(やぶへび)」と略して使うこともあります。

同じ意味のことわざ(類語):

「寝た子を起こす(ねたこをおこす)」

「手を出して火傷する(てをだしてやけどする)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「触らぬ神に祟りなし(さわらぬかみにたたりなし)」

「君子危うきに近寄らず(くんしあやうきにちかよらず)」

寄らば大樹の陰

読み方:

よらばたいじゅのかげ

意味:

「寄らば」とは「もしも寄りかかるとするなら」という意味です。

「大樹」は「大きな木」のことです。

雨宿りをするなら大樹の方が濡れなくて済むし、強い日差しから身を守るためにも大樹のほうが良いことから、頼るなら大きな力を持ったもの・権力のあるものの方が安心できるということです。

同じ意味のことわざ(類語):

「犬になるなら大家の犬になれ(いぬになるならおおやのいぬになれ)」

「箸と主とは太いがよい(はしとしゅうとはふといがよい)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「鶏口となるも牛後となるなかれ(けいこうとなるもぎゅうごとなるなかれ)」

「鯛の尾より鰯の頭(たいのおよりいわしのあたま)」

【ら行】

来年の事を言えば鬼が笑う

読み方:

らいねんのことをいえばおにがわらう

意味:

明日のことすらわからないのに、来年の事を言うなど鬼でさえ笑ってしまうことから、将来のことなど予測ができないのだからあれこれ言っても仕方がないという意味です。

由来や語源:

上方いろはかるたが由来といわれていますが、詳細は不明です。

同じ意味のことわざ(類語):

「一寸先は闇(いっすんさきはやみ)」

「明日の事を言えば天井で鼠が笑う(あすのことをいえばてんじょうでねずみがわらう)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「昔の事を言えば鬼が笑う(むかしのことをいえばおにがわらう)」

良薬は口に苦し

読み方:

りょうやくはくちににがし

意味:

良い薬は苦いけれど良く効くことから、真心から諫めた言葉や忠告は素直に受け入れにくいけれど自分のためになるという意味です。

由来や語源:

諸説ありますが、孔子の逸話を集めた「孔子家語(こうしけご)」の以下の一文が由来という説が有力です。

「孔子曰、良藥苦於口、而利於病。忠言逆於耳、而利於行。」

意味は「病気に良く効く薬は苦いけれど飲めば病気を治してくれ、忠言は耳が痛くて聞きづらいけれど行いを正すことになる」です。

同じ意味のことわざ(類語):

「金言耳に逆らう(きんげんみみにさからう)」

「苦言は薬なり甘言は病なり(くげんはくすりなりかんげんはやまいなり)」

類は友を呼ぶ

読み方:

るいはともをよぶ

意味:

似ている者や気の合う者は、自然と集まって仲間を作ることのたとえです。

由来や語源:

古代中国の占い書である「易経(えききょう)」の以下の一文が由来といわれています。

「方以類聚、物以羣分、吉凶生矣」

意味は「善人は善人同士で、悪人は悪人同士で自然と集まるのと同じで、物も良い悪いで集まり、吉凶にもあらわれる」です。

同じ意味のことわざ(類語):

「牛は牛づれ馬は馬づれ(うしはうしづれうまはうまづれ)」

「類は類を呼び友は友を呼ぶ(るいはるいをよびともはともをよぶ)」

論語読みの論語知らず

読み方:

ろんごよみのろんごしらず

意味:

論語とは、孔子(こうし)と弟子の問答を書き記したものです。

論語を読んでいてもただ読んでいるだけで、その内容や精神が身についていない人のことをいい、これが転じて、書物の理論や理屈を知っているだけで実行が伴わない人を嘲って(あざけって)いう言葉です。

由来や語源:

中国の朱子(しゅし・1130年~1200年、儒学者)の「論語序説(ろんごじょせつ)」の以下の一文が由来といわれています。

「読論語、有読了全然無事者。」

意味は「論語を読んでも何も感じるものが無かった者は、書かれていた内容の真意がわかっていない」です。

同じ意味のことわざ(類語):

「医者の不養生(いしゃのふようじょう)」

「学者の不信もち(がくしゃのふしんもち)」

【わ行】

我が身をつねって人の痛さを知れ

読み方:

わがみをつねってひとのいたさをしれ

意味:

自分の身をつねることで人の痛さを知ることができることから、自分自身の痛みを他人に置き換え、相手を思いやることが大事ということのたとえです。

同じ意味のことわざ(類語):

「己の欲せざる所は人に施す勿れ(おのれのほっせざるところはひとにほどこすことなかれ)」

禍を転じて福と為す

読み方:

わざわいをてんじてふくとなす

意味:

自分の身にふりかかった災難や失敗を上手く利用して、逆に自分の有利になるよう工夫するという意味です。

由来や語源:

中国の前漢時代の国策や逸話などをまとめた「戦国策(せんごくさく)」の以下の一文が由来といわれています。

「聖人の事を制するや、禍を転じて福と為し、敗に因りて功を為す」

また、中国の史記(しき・中国の前漢時代の歴史書)の次の一文も由来といわれています。

「臣聞く、古の善く事を制する者は、禍を転じて福と為し、敗に因りて功を為す」

意味はどちらも「よく事を制するものは、禍を転じて福とし、失敗を成功の要因とする」です。

同じ意味のことわざ(類語):

「七転び八起き(ななころびやおき)」

「失敗は成功の基(しっぱいはせいこうのもと)」

渡りに船

読み方:

わたりにふね

意味:

川を渡ろうとするときに、渡し場に都合よく船がいることから、困っているときに、ちょうどよく助けになる人や環境に恵まれることのたとえです。

昔は「渡りに船を得たる」や「渡りに船を得る」と言うことが多かったようです。

由来や語源:

仏教の経典(きょうてん)、「法華経(ほけきょう)」の「薬王菩薩本事品(やくおうぼさつほんじぼん)」にある以下の一文が由来といわれています。

「如子得母渡得船如病得医」

意味は「迷子が母親に会ったように、渡に船を得るように、病の者が良い医者に出会ったように」です。

同じ意味のことわざ(類語):

「地獄で仏(じごくでほとけ)」

「日照りに雨(ひでりにあめ)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「一難去ってまた一難(いちなんさってまたいちなん)」

渡る世間に鬼はない

読み方:

わたるせけんにおにはない

意味:

「渡る」は暮らしていくという意味があり、「世間」は世の中や社会という意味です。

私たち暮らす世の中には鬼のように無慈悲な人ばかりではなく、思いやりのある親切な人もいるという意味です。

同じ意味のことわざ(類語):

「捨てる神あれば拾う神あり(すてるかみあればひろうかみあり)」

「浮き世に鬼はない(うきよにおにはない)」

反対の意味のことわざ(対義語):

「人を見たら泥棒と思え(ひとをみたらどろぼうとおもえ)」

「寺の隣にも鬼が棲む(てらのとなりにもおにがすむ)」

笑う門には福来る

読み方:

わらうかどにはふくきたる

意味:

いつも笑顔でにこやかにしている家には、自然と幸福がやってくるという意味です。

門(かど)は、家や家族という意味です。

由来や語源:

お正月の遊び「福笑い」が由来という説がありますが詳細は不明です。

同じ意味のことわざ(類語):

「和気財を生ず(わきざいをしょうず)」

「笑って損した者なし(わらってそんしたものなし)」

ことわざ100選、いかがでしたか?

有名なことわざばかりなので、日ごろから使っていたというものも多かったかもしれません。

もし意味を勘違いして覚えていたものがあったら、この機会に覚えなおすといいですね。

知識をひけらかすのではなく、普段の会話でさりげなくことわざを使える人って、なんだか素敵だと思いませんか?

関連:【お金のことわざ100選】お金にまつわる有名なことわざと意味一覧

関連:【動物のことわざ100選】動物が出てくる有名なことわざと意味一覧

関連:【座右の銘100選】座右の銘にしたい「ことわざ・格言・名言」一覧

コメント

コメント一覧 (18件)

とても勉強になりました!!

ありがとうございますm(*_ _)m

お役に立てて幸いです。

学校でことわざを調べる、という課題が出たので役に立ちました

コメントありがとうございます。お役に立てて幸いです。

宿題の役に立ちました

学校の宿題でことわざを2つ調べるという宿題があったのでとても助かりました。

コメントありがとうござます。お役に立てて嬉しいです。

学校でことわざの勉強をやっていてすごく役に立ちました

コメントありがとうございます!お役に立てて良かったです!

これだけで自学ノートが何ページも進みました❣️本当にありがとうございました

コメントありがとうござます。お役に立てて嬉しいです!

役に立ちました

コメントありがとうございます!

お役に立てて嬉しいです!

役にたった

コメントありがとうございます!

すごい楽しい

自分は学校の勉強の課題に使っています。とても勉強になっています。ありがとうございます

コメントありがとうございます。そのようにおっしゃっていただけるととても励みになります。