日本には、たくさんのお祭りがありますが、九州で行われる「くんち」と呼ばれるお祭りをご存知ですか?

毎年全国から観光客が訪れ、とても賑やかに行われるようですよ。

今回は、九州のお祭り「くんち」の語源や意味、由来についてわかりやすく解説いたします。

日本三大くんちとはどこの「くんち」でしょうか?

「くんち」の語源や意味、由来とは?

「くんち」は「おくんち」と呼ぶこともあります。

福岡県、佐賀県、長崎県など九州北部で行われる秋祭りのことで、その年の収穫に感謝して奉納されるお祭りです。

「くんち」はひらがな表記がほとんどですが、「宮日」「供日」「九日」という字を当てることもあります。

「くんち」の語源は定かではなく、以下のように諸説あります。

重陽の節句の「9日」が由来という説

「くんち」は、もともと旧暦の9月9日の重陽(ちょうよう)の節句に行われていたお祭りです。

「9日」のことを九州北部の方言で「くんち」と言ったことが語源という説が有力です。

関連:「重陽の節句」2025年はいつ?その意味とは?食べ物や料理について

「宮日」と書いて「くんち」と読んだという説

お宮(おみや・神社のこと)のお祭りの日を「宮日」と書いて「くんち」と読んだことが語源という説があります。

しかし、お宮のお祭りは季節もさまざまで数多くあり、秋祭りに限定して「くんち」と呼ぶことの説明ができず、「宮日」は当て字として後から考えられたとも言われています。

収穫した作物を神様に供える日だからという説

その年の収穫に感謝して、収穫した作物を神様に供える日ということで「供日(くにち)」と言うことから、「くにち」が「くんち」に転じたという説があります。

しかし、「供日」も当て字として後から考えられたとも言われています。

日本三大くんちとは?

日本三大くんちは、

長崎県長崎市の「長崎くんち(長崎おくんち)」

佐賀県唐津市の「唐津くんち」

福岡県福岡市の「博多おくんち」

です。

それそれ毎年開催される日が決まっており、2025年も同じ日程になります。

長崎くんち(長崎おくんち)

毎年10月7日~10月9日に行われます。

2025年は10月7日(火)、8日(水)、9日(木)です。

主な会場は、長崎市内の諏訪神社、八坂神社、中央公園などです。

長崎市にある諏訪神社の秋季大祭で、寛永11年(1634年)に、二人の遊女が諏訪神社に舞を奉納したのが始まりといわれ、国の重要無形民俗文化財となっています。

祭りは年々盛んになり、外国との交流の深かった長崎らしく、中国や、ポルトガルオランダなどの南蛮文化の影響を受け、江戸時代(1603年~1868年)のころから豪華絢爛な祭りとして評判だったそうです。

現在は奉納踊りをする町が58あり、7つの組に分けられています。

奉納踊り(ほうのうおどり)とは、神様に楽しんでもらうために踊りを捧げることです。

奉納踊りで有名なものは、

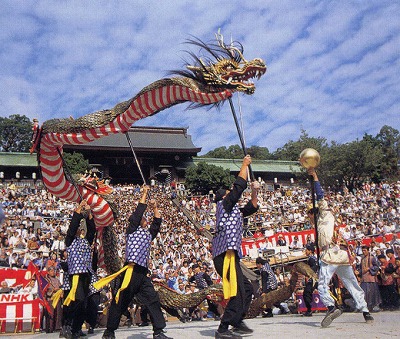

「龍踊り(じゃおどり)」

「御朱印船」

「太鼓山(コッコデショ)」

「川船」

などがあります。

奉納踊りは、「踊り町(おどりちょう)」と呼ばれる当番になる町が奉納することになっています。

踊り町は、7年に一度当番が回ってくるようになっています。

そのため、すべての町の奉納踊りを見ようと思ったら7年かかります。

また、複数の町が奉納する踊りもあれば、ひとつの町しか奉納しない踊りもあります。

そのため、毎年すべての踊りが奉納されるわけではありません。

例えば、

「川船」は、7つの町が奉納するので毎年どこかの町が奉納しますが、「御朱印船」はひとつの町しか奉納しないので7年ごとの奉納になります。

龍踊り

籠町、諏訪町、筑後町、五嶋町が奉納します。

2025年は諏訪町が奉納予定です。

次回は、2026年に筑後町が奉納予定です。2027年は奉納されません。

龍踊りは、もともと中国で雨ごいの儀式として行われており、次第にお祝いやお祭りで行われるようになりました。

長崎に伝わってからは、お正月に行われており、江戸時代に籠町がくんちで奉納するようになりました。

20mもある龍がまるで生きているように舞う様子は、全国的に有名です。

御朱印船

ベトナムと縁のある本石灰町が奉納します。

2025年は奉納されません。

御朱印船は本石灰町だけが奉納するので、7年に一度です。

その次は2030年ということになります。

16世紀末~17世紀初頭に海外交易を行った御朱印船で、貿易商人だった荒木宗太郎がベトナム王族の娘を妻とし、長崎に戻ってくる様子を表現しています。

太鼓山

椛島町、上町が奉納します。

2025年は奉納されません。

次回は、2026年に上町、2028年に椛島町が奉納予定です。

重さが1トンあるといわれる太鼓山(木を組んだ神輿のようなものの上に子どもが乗っている)を「コッコデショ」という掛け声をかけながら何度も上に投げ上げます。

「コッコデショ」には「ここでしょう」という意味があると言われていますが、正確なことはわかっていません。

川船

八坂町、東古川町、魚の町、船大工町、麴屋町、榎津町、油屋町が奉納します。

川船は奉納する町が7つあるので、毎年どこかの町が奉納しています。

2025年は榎津町が奉納予定です。

2026年が油屋町、2027年が八坂町・・・と毎年奉納されます。

子どもたちを乗せた船で、獲った魚を諏訪神社に献上する様子を表現しています。

「川船」は、毎年どこかの町が奉納しますが、船の飾りつけが町ごとに異なり、水しぶきをあげたり、船歌を歌ったりと演出も異なります。

唐津くんち

毎年11月2日~11月4日に行われます。

2025年は、11月2日(日)、3日(月・文化の日)、4日(火)です。

主な会場は唐津神社と唐津市内です。

佐賀県唐津市にある唐津神社の秋季大祭で、寛文年間(1661年~1673年)に始まったとされており、国の重要無形民俗文化財となっています。

また、平成27年(2015年)にユネスコ無形文化遺産にも登録されています。

一般的に山車(だし・祭礼の際、引いたり担いだりするものの総称)と呼ばれるものを、唐津くんちでは曳山(ひきやま)と呼んでいます。

曳山は文政2年(1819年)に奉納された「赤獅子(あかじし・一番曳山)が始まりで、明治9年(1876年)までに15台が制作され、そのうち1台は消失し、現在は14台が奉納されています。

14台ある曳山は、兜や龍、鯛や獅子などの形をし、一台一台の形が全く違います。

漆塗りの曳山はとても大きく、笛や太鼓、鐘(かね)の音にあわせて「エンヤ、エンヤ」と掛け声をかけながら、曳子(ひきこ・曳山を操る人たち)が唐津市内の旧城下町を巡幸(じゅんこう・祭りなどで神輿や山車が各地を巡り歩くこと)します。

掛け声の「エンヤ」は「栄える家=栄家=エイヤ」だという説があります。

最大の見どころは「曳き込み」「曳き出し」といわれており、11月3日に西の浜の御旅所で行われます。

西の浜の御旅所に曳山を入れることを「曳き込み」、御旅所から曳山を出すことを「曳き出し」といいます。

御旅所は砂地で、曳山の車輪がのめり込んでしまいます。

動きにくい曳山を、掛け声をかけながら大勢の人が力を合わせて豪快に操る様子が多くの観光客を惹きつけます。

博多おくんち

毎年10月23日、24日に行われます。

2025年は、10月23日(木)、24日(金)です。

主な会場は櫛田神社と博多区一帯です。

福岡市博多区にある櫛田神社の秋季大祭で、毎年11月23日に行われていた新嘗祭(にいなめさい)を、昭和28年(1953年)に日程や名称を変更して始めたそうです。

10月23日は櫛田神社本殿で大祭が執り行われ、翌日24日は御神幸(ごしんこう・神様が神輿などに乗って神社を出て各地を巡ること)が行われます。

見どころは御神幸で、牛車に曳かれた神輿を中心に、子どもたちの「稚児行列」、ブラスバンド、ミス福岡などのパレードが行われます。

また、旬の野菜や新鮮な魚が販売される五穀豊穣市や、相撲大会、柔道大会などが開催されます。

九州のお祭り「くんち」がどういうものかわかりましたね。

いずれもその土地の神社の秋季大祭(秋に行われる重要な祭)で、開催される日は毎年同じです。

土日祝日と重なる年は例年よりも多くの観光客で賑わいますので、早めに計画を立てて、無理のないスケジュールで「くんち」を楽しめると良いですね!

関連:博多どんたくのどんたくってどういう意味?しゃもじとお面の意味とは?どこでもらえるの?

関連:【2025年】神嘗祭と新嘗祭の違いとは?その意味と歴史について

コメント