japanculture– Author –

-

【2026年】富士山の日はいつ?静岡県と山梨県の学校は休み?イベント情報

日本人なら誰でも知っている日本のシンボル「富士山」 平成25年(2013年)には世界遺産にも登録されましたよね。 日本一の山として多くの日本人の心にどっしりと存在している富士山ですが、何県にあるかご存知ですか? 正解は、「山梨県と静岡県」です。 ... -

弥生って何月?意味と由来、読み方と語源とは?別名は何?

「弥生」というと、何月のことかわかりますか? 昔の日本人は、季節に合った言葉を月の名前につけていたようです。 「弥生」という言葉の意味や由来、語源などを知ると、その季節の風景が想像できるかもしれません。 今回は、「弥生」についてご紹介します... -

2月23日が天皇誕生日になったのはいつから?12月23日はどうなる?

2019年5月1日に今上天皇(きんじょうてんのう・在位中の天皇)が即位され、現在の元号は「令和」です。 そして、今上天皇のお誕生日である2月23日は「天皇誕生日」という祝日になりましたが、いつからだったか覚えていますか? また、退位された上皇陛下の... -

「旧正月」 と「立春」はどちらも同じ新年?関係と違いとは?

「旧正月」と聞くと、旧暦の新年を思い浮かべる人は多いと思います。 では「立春」はいかがですか? 「立春」も、春の始まり、一年の始まりということで新年ということになるのですが、「旧正月」と「立春」は同じ新年なのでしょうか? 今回は「旧正月」と... -

節分に豆まきをする由来や意味とは?食べる豆の数はいくつ?

「鬼は外!福は内!」と言いながら、鬼に向かって豆をまく節分。 子どものころは、鬼のお面をかぶった大人にむかって豆をまく楽しいイベントだと思っていましたが、 「なぜ豆まきをするんだろう?」 「豆まきのあと、なぜ食べるんだろう?」 という疑問を... -

【俳句の作り方】初心者でも簡単!俳句を作る手順と作り方のコツ

世界で最も短い定型詩と言われる俳句。 その魅力は、5・7・5のわずか17音で季節の風景やその時に感じたことを表現できることにあります。 それゆえに誰もが簡単に作ったり、鑑賞して楽しむことができるのです。 この記事では、俳句が初めての方でも「俳句... -

二日灸とは?2026年はいつ?お灸をすえる場所はどこ?いつの季語?

みなさんは、お灸を据(す)えたことがありますか? 体の特定の場所にお灸を置いて、火をつけ温めることで体の不調を改善するものです。 いたずらをした子どもを叱る時に「お灸を据えるよ!」と言うことから、熱くて怖いもの・・・というイメージを持って... -

【恋の短歌30選】有名な恋の短歌(和歌)一覧 名作短歌の作者・意味とは?

「短歌」には、季節の感動を詠んだ歌、人生の不安や苦しみを嘆いた歌、恋する気持ちを詠った歌など、人々の日常に溢れる感情が多く詠み込まれています。 その中から今回は、「恋」に関する「短歌」を紹介したいと思います。 恋人と会えない時間を辛く感じ... -

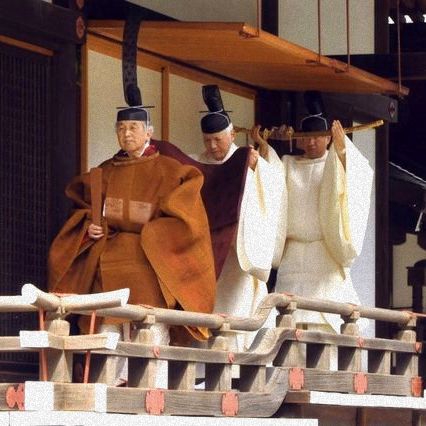

【2026年】天皇陛下の正月祭祀「四方拝」の意味とは?やり方や呪文とは?

天皇陛下のお仕事の中に宮中祭祀(きゅうちゅうさいし)というものがあります。 宮中祭祀は、天皇陛下が国家と国民の安泰と繁栄を祈ることを目的に行われており、「四方拝」はその中でも最も重要なものといわれています。 「四方拝」は元旦に行われるもの... -

冬将軍の意味と由来とは?なぜ将軍なの?時期はいつからいつまで?

冬になって、寒さが厳しくなってくると「冬将軍が到来!」という言葉を見聞きしませんか? 「将軍が来るの?将軍って、誰のこと?」と疑問に思った人もいるかもしれませんね。 今回は、冬将軍の意味や由来、時期についてわかりやすく解説します。 冬将軍の... -

からっ風の意味と時期とは?いつの季語?木枯らし、やませとの違い

「からっ風」と聞いてそれがどういうものなのかピンときた人は、関東地方に縁のある人なのかもしれません。 九州や北海道など、関東から離れた地域の人にはあまり馴染みのない「からっ風」なのですが、なぜ「からっ風」が吹くのか、時期や仕組みなどはご存... -

十日戎の由来とは?笹や熊手を飾る意味と飾り方は?処分はどうするの?

年が明けると「十日戎」がニュースなどで取り上げられます。 「十日戎」といえば、兵庫県西宮神社で行われる「福男」を決めるイベントを思い出す人も多いのではないでしょうか? 「福男」を決めるために大勢の人が全力疾走してゴールを目指すイベントは、...