japanculture– Author –

-

【2026年】出初式はいつ?はしごに乗るのはなぜ?目的と意味とは?

お正月の風物詩のひとつ「出初式」を見たことはありますか? 梯子(はしご)の高いところでさまざまな技を競う姿はとても迫力がありますよね。 今回は、出初式はいつ行われるのか、はしごに乗るのはなぜなのか、また出初式の目的や意味についてわかりやす... -

いろはかるた(江戸・上方(京都)・尾張)の読み方と意味一覧!枚数は何枚?

「かるた」といえば、子供の頃、誰もが一度は遊んだことがあるのではないでしょうか? かるた遊びを通して、言葉や文字を覚えた人という方もいらっしゃるでしょう。 かるたには百人一首や人気のアニメやキャラクターなどが題材にしたものなどいろいろな種... -

お正月にすごろくをする意味とは?名前の由来と語源、遊び方とルール説明

お正月に親戚のみんなで「すごろく」でわいわい遊んだという人は多いのではないでしょうか? この記事では、お正月にすごろくをする意味や、名前の由来と語源、遊び方とルールについてわかりやすく解説します。 すごろくの名前の由来と語源とは? すごろく... -

2019年のゴールデンウィークは10連休!なぜ?カレンダーはどうなったの?

2019年5月1日に今上天皇が即位され「令和」になりました。 その際、改元日である2019年5月1日は、その年一回限りの祝日扱いとする特別法案が成立したことによって祝日になり、2019年の大型連休(ゴールデンウィーク)は10連休となりました。 どうして10連... -

如月って何月?意味と由来、読み方と語源とは?別名は何?

「如月」とは、何月のことなのかわかりますか? 漢字を見るだけでは何月のことなのかピンときませんが、意味や由来を知ると「なるほど!」と思うかもしれません。 また、「如月」の別名(異名・異称)を調べてみると、季節が思い浮かぶようなものが多かっ... -

【夏の短歌30選】有名な夏の短歌(和歌)一覧 名作短歌の作者・意味とは?

きらきら輝く太陽と、空の青さが到来を教えてくれる夏の季節。 そんな夏は、海や山へ出かけたり、お祭りや花火大会を楽しんだりと、素敵なことがたくさん詰まっている季節です。 夏という季節に人々は何を感じ、どんな歌を詠んできたのでしょうか。 今回は... -

【百人一首 一覧】作者と意味を一首ずつ解説!人気の和歌はどれ?百人一首のルールと遊び方

今回は、「百人一首」を一首ずつ、作者とその意味を紹介していきます。 また、その中から特に人気のある有名な歌を10首選んでみました! 誰もがお正月や学校の授業で一度はやったことがある「百人一首のカルタ取り」の遊び方とルールについても解説します... -

【おせち料理の種類と意味一覧】おせち料理の歴史と由来!どんな願いが込められているの?

お正月といえば、おせち料理ですね。 おせち料理の具材にはいろいろな種類がありますが、それぞれ意味や願いが込められているそうです。 今回は、おせち料理の種類とその意味や込められた願いを一覧にまとめてました。 おせち料理の由来と歴史についてもご... -

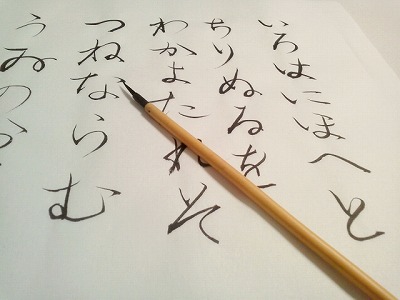

「いろはにほへと」の続きと意味とは?いろは歌の作者は誰?覚え方は?

順番を数える時、「1、2、3・・・」と数える代わりに、「い、ろ、は・・・」と数えることがありますことがありますよね。 かつて日本語における順番法として「いろは順(いろはにほへと順)」が広く用いられていましたが、現在はほぼ五十音順(あいうえ... -

睦月って何月?意味と由来、読み方と語源とは?別名は何?

月の呼び方は「1月、2月、3月・・・」だけではありません。 昔の日本人は、その季節が想像できるような月の呼び名を付けていました。 そのひとつが「睦月」なのですが、いつのことかわかりますか? 由来を知るとなるほど!と思うかもしれません。 今回は「... -

おしくらまんじゅうの意味や由来、遊び方とは?歌詞の続きがあるの?

「♪おしくらまんじゅう~おされてなくな~」というわらべうたを歌いながら遊んでいるうち体中ぽっかぽかになりましたよね。 子どもの頃は意味もわからずに歌っていましたが、おしくらまんじゅうとはどのような意味があるのでしょうか? また、あの歌には続... -

【2026年祝日一覧】年間の祝日日数は何日?祝日の意味や定義とは?

みなさんは、一年間に何日の「祝日」があるか数えたことがありますか? 学校や会社がお休みになるので、土日と繋がって連休になるといいなぁ~と思ったり、せっかくのお休みをどんな風に過ごそうか考えるだけでワクワクするかもしれません。 今回は、2026...