みなさんは「大嘗祭」というものをご存知ですか?

「新嘗祭なら知っているよ」という人も多いかもしれませんが、「大嘗祭」は「新嘗祭」と関わりがあるようです。

今回は、大嘗祭の意味や新嘗祭との違い、日程などについてわかりやすく解説します。

大嘗祭の意味とは?

大嘗祭の読み方は、

- 「だいじょうさい」

- 「おおなめさい」

- 「おおにえのまつり」

などありますが、一般的には「だいじょうさい」と読みます。

大嘗祭の意味は、新しい天皇が即位して初めて行う新嘗祭のことです。

2回目以降は新嘗祭となるため、天皇陛下お一人につき一回しかないということになります。

大嘗祭の内容は新嘗祭とほぼ同じですが、日程や場所などが異なりますのでこのあとくわしくご説明いたします。

まずは、新嘗祭がどんなお祭りか見ていきましょう!

新嘗祭とは?

新嘗祭の読み方は、

- 「にいなめさい」

- 「にいなめのまつり」

- 「しんじょうさい」

などありますが、一般的には「にいなめさい」と読みます。

新嘗祭は、毎年11月23日に行われる「宮中祭祀(きゅうちゅうさいし)」です。

宮中祭祀とは、天皇陛下が、国家と国民の安寧と繁栄を祈ることを目的に行う祭祀(感謝や祈りのために神仏および祖先をまつること)のことです。

新嘗祭は五穀豊穣を祝う収穫祭にあたり、「新」は新穀、つまり初穂(その年に初めて実った稲穂)のことで、「嘗」はご馳走を意味します。

天照大御神をはじめ、天地の神々に初穂をお供えして、天皇陛下自らも初穂を召し上がり、神様の恵みによって初穂を得たことを感謝するお祭りです。

新嘗祭の起源がいつなのか特定されていませんが、日本書紀によると「飛鳥時代の皇極天皇の時代(西暦642年)に始まった」と伝えられており、万葉集には新嘗祭にまつわる和歌も存在します。

日本は古来より稲作を中心とした農耕が行われ、秋は収穫の季節です。

そのため、収穫を感謝するお祭りが始まったと考えられています。

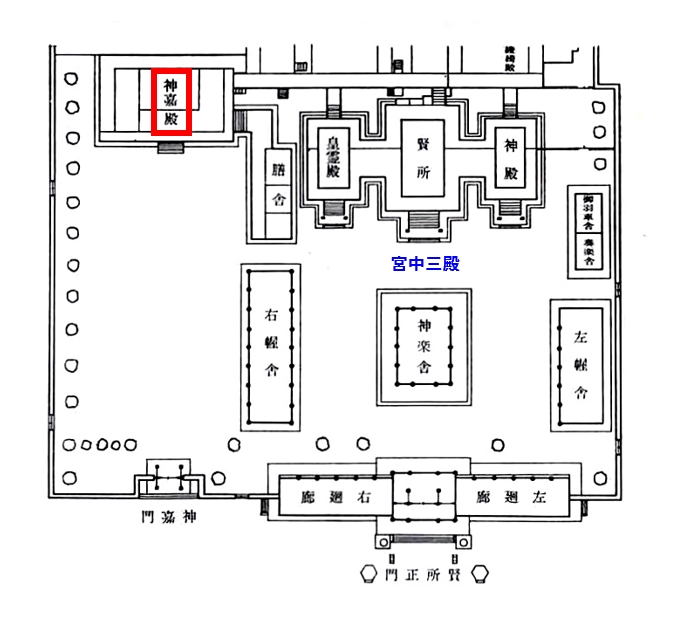

新嘗祭は皇居内にある宮中三殿の「神嘉殿(しんかでん)」で執り行われます。

宮中三殿とは、神道の神を祀る

- 「賢所(かしこどころ)」

- 「皇霊殿(こうれいでん)」

- 「神殿(しんでん)」

の総称です。

宮中三殿に付属して構内に「神嘉殿」があります。

宮中三殿と神嘉殿

新嘗祭では、天皇陛下が天照大御神をはじめ天地の神々に初穂をお供えになり、感謝の祈りをされたあとに、初穂をお召し上がりになります。

日本神話では、天皇は天照大御神の子孫ということで、天皇自らが食すことで新たな力を得、翌年の五穀豊穣を国民に約束する行事とも考えられています。

第二次世界大戦後、GHQ(連合軍総司令部)によって国家神道の色が強い「新嘗祭」という祭日を排除し、別の名前の祝日にするよう提案がありました。

そして、天皇の国事行為という要素を取り除き、改めて祝日となったのが「勤労感謝の日」になります。

関連:勤労感謝の日の意味や由来とは?2026年おすすめイベント情報

大嘗祭で執り行われる儀式とは?

大嘗祭は、時間をかけて準備が進められ、いくつかの儀式があります。

斎田点定(さいでんてんてい)の儀

大嘗祭の中心儀式となる「大嘗宮(だいじょうきゅう)の儀」では、神々に初穂を供えます。

その初穂を育てる田んぼのことを斎田(さいでん)といい、斎田の場所を決めるのが「斎田点定の儀」です。

令和元年(2019年)5月13日午前に、宮中三殿の神殿前で行われました。

この日、儀式を行ったのは皇室において宮中祭祀を担当する部門である掌典職(しょうてんしょく)です。

掌典長(部門のトップ)が祝詞を読み上げ、神殿前に設けられた「斎舎(さいしゃ)」という施設に掌典職の職員が入っていき、非公開の「亀卜(きぼく)」が約40分間行われました。 「亀卜」とは、亀の甲羅を焼いてひびの入り具合で占う占いのことで、「紀の国(ゆきのくに)」と「主基の国(すきのくに)」が選ばれ、それぞれの国で栽培された初穂が使われます。

「亀卜」とは、亀の甲羅を焼いてひびの入り具合で占う占いのことで、「紀の国(ゆきのくに)」と「主基の国(すきのくに)」が選ばれ、それぞれの国で栽培された初穂が使われます。

「悠紀の国」「主基の国」とは、初穂を栽培するために選ばれた田のある国(地域のこと)のことです。

悠紀の国は東日本、主基の国は西日本から選ばれるのが原則です。

今回の大嘗祭では、この亀卜によって、斎田は栃木県と京都府に決定しました。

宮内庁の発表によると、亀の甲羅は東京都小笠原村で捕獲されたアオウミガメのものを用いたそうです。

アオウミガメは絶滅危惧種に指定されており、数に制限がありますが、小笠原村は特別に捕獲が認められている地域で、宮内庁は2018年秋に甲羅を8枚購入し、長さ24㎝、幅約15㎝、厚さ約1㎜の将棋の駒のような形に加工しました。

その甲羅を桜の木をくべた火にかざし、ひびの割れ具合で占いますが、具体的な判断方法は明らかにされていません。

斎田抜穂(さいでんぬいぼ)の儀

斎田で稲穂を抜き取る儀式の事です。

稲穂が実ると、「抜穂使(ぬきほし)」と呼ばれる天皇の遣いが祝詞を読み上げ、儀式を行います。

令和元年(2019年)9月26日に京都府南丹市で、9月27日に栃木県高根沢町で行われました。

大嘗祭前一日鎮魂(だいじょうさいぜんいちじつみたましずめ)の儀

大嘗宮の儀の前日に行われる儀式のことです。

天皇陛下、皇后陛下(皇太子殿下、皇太子妃殿下)の鎮魂をするのですが、「鎮魂」は魂を迎え、長寿を祈るものです。

儀式の内容は、新嘗祭の前日に行われるものと同じで、日程は令和元年(2019年)11月13日に行われました。

大嘗宮(だいじょうきゅう)の儀

大嘗宮の儀とは、大嘗宮で行われる儀式のことで、斎田点定で決まった地域で収穫された初穂を、天照大御神をはじめとする神々に供え、国家・国民の安寧や五穀豊穣を祈ります。

大嘗宮は、皇居の東御苑に設置され、日程は令和元年(2019年)11月14日、15日に行われました。

大饗(だいきょう)の儀

大嘗祭で神々に供えられた米や酒などを、国民の代表として大嘗祭に参列した人々が天皇とともに飲食する儀式です。

国民の代表と天皇が同じものを飲食することで、絆がより一層堅くなるといえます。

そして、悠紀の国と主基の国それぞれの風俗舞(ふぞくまい・日本古代の舞)が披露され、新しい天皇の即位を盛大にお祝いします。

日程は令和元年(2019年)11月16日および18日に行われました。

大嘗祭と新嘗祭の違いは?

大嘗祭と新嘗祭の違いは以下のとおりです。

場所の違い

新嘗祭は宮中三殿の神嘉殿で行われますが、大嘗祭は「大嘗宮(だいじょうきゅう)」という仮設の祭場で行われます。

大嘗宮は、祭儀の7日前に着工し、5日間で完成させ、祭儀が終わればすぐに撤去されます。

大嘗宮が作られる場所は毎回異なります。

初穂の違い

新嘗祭で使う初穂は「皇室献上米」といわれ、毎年全国各都道府県の農家から厳しい審査を経て選定され、奉納されます。

大嘗祭で使う初穂を育てる斎田の場所は、「亀卜(きぼく)」とによる占いによって、「紀の国(ゆきのくに)」と「主基の国(すきのくに)」が選ばれ、それぞれの国で栽培された初穂が使われます。

悠紀の国は東日本、主基の国は西日本から選ばれるのが原則です。

今まで、西日本の中でも畿内の国(きないのくに・山城国、大和国、河内国、和泉国、摂津国のこと。現在の京都府、奈良県、大阪府)から選ばれたことはなかったそうですが、今回京都が選ばれましたね。

明治以降の悠紀の国、主基の国は以下のようになっています。

明治4年(1871年) 明治天皇の大嘗祭

悠紀の国:

甲斐の国 山梨県巨摩群上石田村(現在の山梨県甲府市)

主基の国:

安房の国 花房県長狭群北小町村(現在の千葉県鴨川市)

大正4年(1915年) 大正天皇の大嘗祭

悠紀の国:

三河の国 愛知県碧海群六ツ美村大字中島字上丸ノ内(現在の愛知県岡崎市)

主基の国:

讃岐の国 香川県綾歌群山田村大字山田上(現在の香川県綾川町)

昭和3年(1928年) 昭和天皇の大嘗祭

悠紀の国:

近江の国 滋賀県野洲郡三上村(現在の滋賀県野洲市)

主基の国:

筑前の国 福岡県早良郡脇山村(現在の福岡市早良区)

平成2年(1990年) 上皇陛下の大嘗祭

悠紀の国:

羽後の国 秋田県南秋田郡五城目町

主基の国:

豊後の国 大分県玖珠郡玖珠町大字小田

令和元年年(2019年) 今上天皇の大嘗祭

悠紀の国:

栃木県高根沢町大谷下原145

銘柄は「とちぎの星」

主基の国:

京都府南丹市八木町氷所新東畑3

銘柄は「キヌヒカリ」

日程の違い

新嘗祭は、毎年11月23日に行われますが、大嘗祭は、11月の2回目か3回目の「卯(う)の日」に行うのが慣例になっています。

新天皇即位にともなう今回の大嘗祭は2019年11月14日から15日にかけて執り行われました。

「卯(う)」とは十二支のひとつです。

「子(ね)・丑(うし)・寅(とら)・卯(う)・辰(たつ)・巳(み)・午(うま)・未(ひつじ)・申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)・亥(い)」

上記のように毎年、十二支が変わることは皆さんご存知だと思いますが、十二支は日にちを表すためにも用いられており、毎日順番に割り当てられ、12日間で一周します。

2019年の11月の「卯の日」を調べてみますと、

- 1回目・・・11月2日

- 2回目・・・11月14日

- 3回目・・・11月26日

ということで、今回の大嘗祭は2回目の「卯の日」の11月14日になったのですね。

大嘗祭の日は祝日になるの?

大嘗祭の日は祝日ではありません。

上皇陛下の大嘗祭は祝日ではありませんでしたが、平成2年(1990年)11月22日から23日にかけて行われ、11月23日は「勤労感謝の日」と重なったためその日は祝日でした。

今回の大嘗祭は2019年11月14日(木)に執り行われましたが、祝日ではなく、「勤労感謝の日」とも重なりませんでした。

「大嘗祭」は、新天皇が即位して最初に行われる「新嘗祭」だということがわかりましたね。

新天皇が即位されたときだけ執り行われることもあり、特に注目されるのですね。

関連:【2026年】神嘗祭と新嘗祭の違いとは?その意味と歴史について

関連:【2026年】祈年祭はいつ?読み方と意味とは?新嘗祭との違い

関連:「即位の礼」とは?どんな行事でいつ行われる?祝日や休日になるの?

コメント

コメント一覧 (3件)

新嘗祭りとは鉄器民族によりたてられた日本(ヒムカイ)のクニがヨーロッパにあったときから、行われている太陽神の誕生を祝う国家の最大行事であり、クリスマスのルーツであもる。 日本民族によって征服されたアジア稲作民とはもともと関係ない。時期的にも、収穫祭とはかみあわない。

マスとはまつりからきている。明治の太陽暦導入まではほぼクリスマスと同時期におこなわれていた。イブと当日の2日間おこなわれるのもその証であり。

神話、言語、民族衣装がアジアよりヨーロッパに近いのはもともとヨーロッパ人だったからである。嫁さんは、現地徴収であり、そのほうが、新天地の自然淘汰に適している。よって、モンゴロイド化、およびアイヌオイド化してきた。ヒッタイトとは日本人の訓読みであるヒムカイトからきている。

日本書紀皇極天皇の記事に「はじまった」という記載はなく「新嘗の儀式おこなった」とすでに定例化された行事のようにかかれています。

このころの日本の体制は大化の改新まえであり、鍛造技術、言語、神話、クガタチ裁判、民族衣装等でヨーロッパとの関連性が強く同様の形態を持つクリスマスと無関係に始まったとは考えにくいとおもいます。

一部の民族至上主義者の圧力下にあるアジア三国の考古学会をのぞいて 国際的には東アジアの民族移動は常識的になっておるようです。

コメントありがとうございます。大変勉強になりました。