節分と言えば豆まきをして鬼を追い払うというのが昔からの恒例行事ですが、最近では恵方巻を食べて縁起をかつぐ人も多いです。

決められた方向を向いて、恵方巻を丸々一本、一言も話さずに食べなければならないというルールはまるでゲームのようで楽しいですよね。

一言も話さずに食べる理由は、しゃべってしまうと口から福が逃げてしまうからなんだそうです。

しかし、なぜ決められた方角を向く必要があり、毎年変わるのでしょうか?

今回はそんな疑問についてわかりやすく解説します。

恵方巻を食べる方角は4種類

恵方巻の 恵方とはその年の一番良いとされる方角のことで、その方角には「歳徳神(としとくじん)」と呼ばれる神様がいるといわれています。

歳徳神とは金運や幸せをつかさどる神様のことでとても縁起のいい神様です。

恵方は何をするにも良い方向なので、かつては自宅から見て恵方にある神社に初詣(はつもうで)する習慣があったほどです。

歳徳神は毎年いる方角が違うので、恵方も毎年変わります。

その方角は、

「北北西」

「東北東」

「南南東」

「西南西」

の4つのうちのどれかです。

なぜ毎年違う?恵方を決めている十干とは?

では、恵方はどのように決められるのでしょうか?

恵方の方角は「十干(じっかん)」によって決まります。

では十干とはいったい何でしょうか?

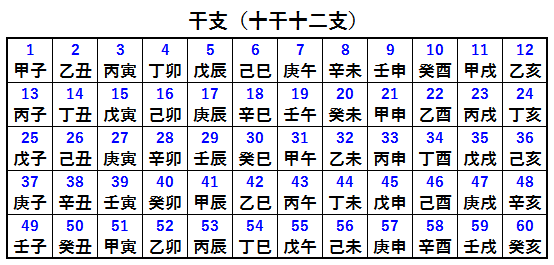

これには「干支(えと)」が関係しています。

干支と聞くと毎年動物が変わる十二支を想像しますが、正式には「十干十二支(じっかんじゅうにし)」といい起源は古代中国です。

十二支(じゅうにし)は

・子(ね)

・丑(うし)

・寅(とら)

・卯(う)

・辰(たつ)

・巳(み)

・午(うま)

・未(ひつじ)

・申(さる)

・酉(とり)

・戌(いぬ)

・亥(い)

の12種類のことで12年で一巡りします。

生まれた十二支の年を迎えた男女のことを年男・年女といい、12歳、24歳、36歳と12年ごとに巡ってくることはご存知だと思います。

関連:【2026年】年男・年女は何歳?厄年と重なるとどうなる?年男・年女がやるべきこととは?

十干(じっかん)は

・甲(きのえ・こう)

・乙(きのえ・おつ)

・丙(ひのえ・へい)

・丁(ひのと・てい)

・戊(つちのえ・ぼ)

・己(つちのと・き)

・庚(かのえ・こう)

・辛(かのと・しん)

・壬(みずのえ・じん)

・癸(みずのと・き)

の10種類ことで10年で一巡りします。

日本では物の階級や種類を示すときにも十干が使用されることはご存知ですよね。

たとえば、

焼酎は甲類・乙類

危険物取扱者などの資格で甲種・乙種

契約書などには甲・乙・丙

が使われています。

また、四柱推命などの占いにも用いられています。

そして、「干支(えと)」とは、十干と十二支を組み合わせたものです。

その組み合わせは以下の表のように60通りになります。

つまり干支は60種類あります。

干支は年にあてはめると60年で一巡りします。

60歳を祝う還暦ですが、干支の組み合わせを一巡りして還(かえ)ったというお祝いなのです。

十干と恵方の方角

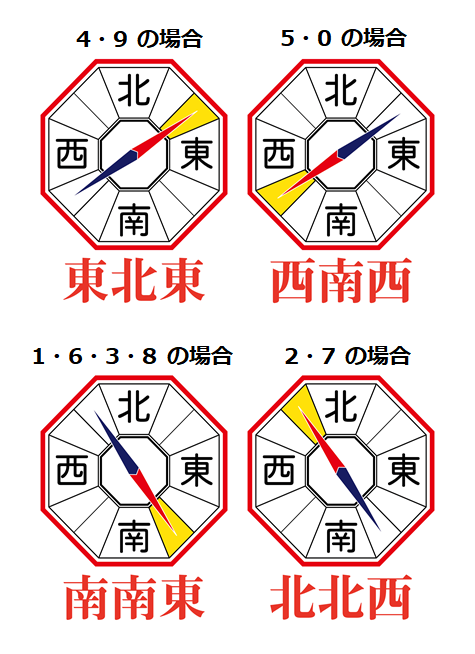

最初に説明したとおり、恵方の方角は「十干(じっかん)」によって決まります。

それぞれの十干に対応する方角は以下の通りとなります。

| 十干 | 方角 |

| 甲(きのえ) 己(つちのと) |

東北東 |

| 乙(きのと) 庚(かのえ) |

西南西 |

| 丙(ひのえ) 辛(かのと) 戊(つちのえ) 癸(みずのと) |

南南東 |

| 丁(ひのと) 壬(みずのえ) |

北北西 |

2026年(令和8年)の干支は「丙午(ひのえうま)」なので十干は「丙(ひのえ)」です。

丙(ひのえ)が示す方角は 南南東とわかりますね。

十干が4つの方角を順番に巡っているので以下のように西暦にあてはめて考えるとわかりやすいでしょう。

| 西暦の下一桁 | 方角 |

| 4・9の場合 | 東北東 |

| 5・0の場合 | 西南西 |

| 1・6・3・8の場合 | 南南東 |

| 2・7の場合 | 北北西 |

ということで、たとえば来年2026年(令和8年)の恵方は「南南東」になることがわかりますね。

最近では恵方巻がスーパーやコンビニで手に入れることができるので、定番の行事になっていますが、恵方が4つの方角しかないのは知りませんでしたね。

恵方巻きを食べるときにどちらを向いていいかわからなくなったときは是非参考にしてみてくださいね。

関連:【2026年】節分はいつ?本当の意味と由来とは?地域別の食べ物

関連:節分に豆まきをする由来や意味とは?食べる豆の数はいくつ?

コメント

コメント一覧 (2件)

方角が4つしかないのは驚きました。

日本の文化は中国の影響を受けて変容してきた歴史を思い起こす記事で参考になりました。

ありがとうございます。

コメントありがとうございます。