年賀状を準備する時期には「干支」を意識しますよね。

世代の違う人たちが集まったときに干支が話題になって、同じ干支だと盛り上がったりした人も少なくないと思います。

「干支」のほかに「十二支」という言葉がありますが、その違いがわかりますか?

今回は干支と十二支の違い、今年の干支と十二支などについてわかりやすく解説いたします。

干支と十二支の違いとは?

干支の読み方は「えと」または「かんし」です。

十二支の読み方は「じゅうにし」です。

干支は、紀元前1600年ごろから中国で使われており、553年に日本に伝来したといわれています。

干支は、正しくは「十干十二支(じっかんじゅうにし)」といい、十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせたものです。

十干は以下の10種類です。

- 甲(きのえ・こう)

- 乙(きのと・おつ)

- 丙(ひのえ・へい)

- 丁(ひのと・てい)

- 戊(つちのえ・ぼ)

- 己(つちのと・き)

- 庚(かのえ・こう)

- 辛(かのと・しん)

- 壬(みずのえ・じん)

- 癸(みずのと・き)

一般的に十干は「こう、おつ、へい、てい・・・」と読みますが、「きのえ、きのと、ひのえ、ひのと・・・」と読むこともあります。

この読み方は、十干を「陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)」をあてはめたものです。

陰陽五行説とは、「五行思想(ごぎょうしそう)」と「陰陽説(いんようせつ)」が組み合わさったものです。

五行思想とは、「木、火、土、金、水」という5要素が万物を構成しているという考え方です。

陰陽説とは、この世のすべてのものを陰と陽に分類する考え方で、陽を「兄(え)」陰を「弟(と)」と表します。

五行思想の木、火、土、金、水と、陰陽説の兄、弟を十干に当てはめると以下のようになります。

- 甲(木・兄)=「木の兄(きのえ)」

- 乙(木・弟)=「木の弟(きのと)」

- 丙(火・兄)=「火の兄(ひのえ)」

- 丁(火・弟)=「火の弟(ひのと)」

- 戊(土・兄)=「土の兄(つちのえ)」

- 己(土・弟)=「土の弟(つちのと)」

- 庚(金・兄)=「金の兄(かのえ)」

- 辛(金・弟)=「金の弟(かのと)」

- 壬(水・兄)=「水の兄(みずのえ)」

- 癸(水・弟)=「水の弟(みずのと)」

このように、五つの要素と陰陽が組み合わさっているのですね。

私たちが普段「干支」と呼んで動物をあてはめているものは、正確には「十二支」のことです。

十二支は以下の12種類です。

- 子(ね)

- 丑(うし)

- 寅(とら)

- 卯(う)

- 辰(たつ)

- 巳(み)

- 午(うま)

- 未(ひつじ)

- 申(さる)

- 酉(とり)

- 戌(いぬ)

- 亥(い)

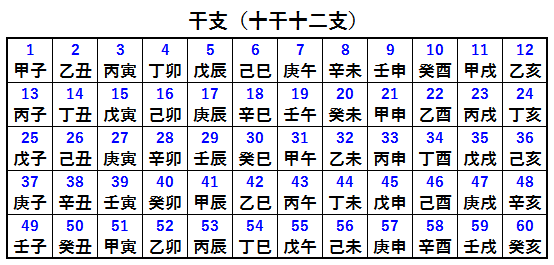

そして、十干と十二支を合わせたものが干支(十干十二支)で以下の表のようになります。

1番目は「甲子(きのえね)」

2番目は「乙丑(きのとうし)」

3番目は「丙寅(ひのえとら)」

・

・

・

60番目は「癸亥(みずのとい)」

となります。

このように、干支の組み合わせは60あります。

干支が一巡するには、日に当てはめると60日、年に当てはめると60年かかることになります。

干支と十二支の違いを簡単にまとめると以下のとおりです。

- 干支は、十干と十二支を組み合わせた60種類のもの。

- 十二支は、普段私たちが動物にあてはめている12種類のもの。

干支と十二支はどのように使われているの?

干支と十二支は、年月日や時間、方位などを表すために用いられます。

年の場合、還暦(かんれき)や年男(としおとこ)年女(としおんな)が身近だと思います。

還暦は60歳の長寿のお祝いですが、生まれた年の干支がちょうど一巡して還ったという意味です。

たとえば、甲子(きのえね)に生まれた人が60歳になる年は、甲子(きのえね)が60年ぶりに巡ってくるのです。

関連:【長寿祝い一覧】年齢・読み方・意味・お祝い色とは?還暦/古希/喜寿/傘寿など

年男年女は、自分が生まれた年の十二支を迎える男女のことです。

十二支は12年で一巡するので、たとえば、子年に生まれた人が12歳になる年は子年ですよね。

関連:【2026年】年男・年女は何歳?厄年と重なるとどうなる?年男・年女がやるべきこととは?

日も同じように当てはめることができ、干支なら60日で一巡、十二支なら12日で一巡します。

月に十二支を当てはめることもあります。

古代中国では冬至(とうじ)を境に太陽が生まれ変わり新しい年が始まると考えられていました。

冬至とは、一年で最も太陽が低い位置になり、最も日中が短くなる日で、毎年12月22日ごろです。

そのため、冬至を含む月を正月とし、十二支の一番目の「子」をあてはめて「子月(ねづき)」と呼びました。

現在の暦に当てはめると、12月が子月ということになり、1月が「丑月(うしづき)」、2月が「寅月(とらつき)」・・・と続き、以下のようになります。

| 月 | 十二支 |

| 12月 | 子月(ねづき) |

| 1月 | 丑月(うしづき) |

| 2月 | 寅月(とらづき) |

| 3月 | 卯月(うづき) |

| 4月 | 辰月(たつづき) |

| 5月 | 巳月(みづき) |

| 6月 | 午月(うまづき) |

| 7月 | 未月(ひつじづき) |

| 8月 | 申月(さるづき) |

| 9月 | 酉月(とりづき) |

| 10月 | 戌月(いぬづき) |

| 11月 | 亥月(いづき) |

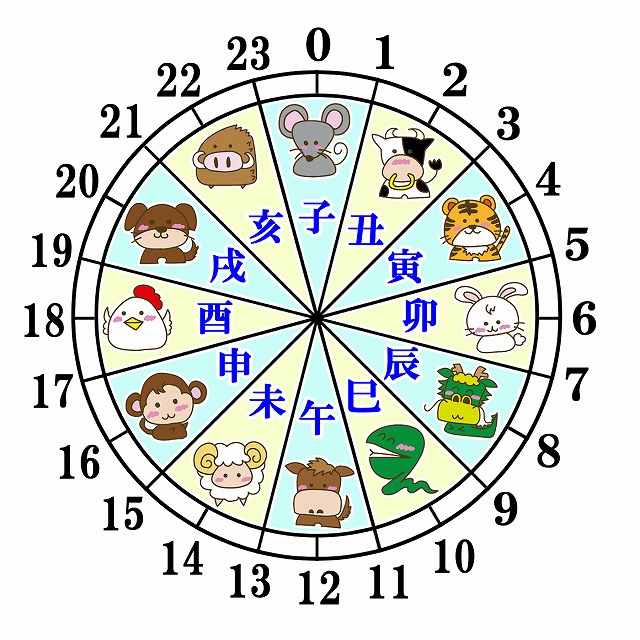

また、時間にも十二支が当てはめることもあります。

| 十二支 | 時間 |

| 子の刻(ねのこく) | 23時~1時 |

| 丑の刻(うしのこく) | 1時~3時 |

| 寅の刻(とらのこく) | 3時~5時 |

| 卯の刻(うのこく) | 5時~7時 |

| 辰の刻(たつのこく) | 7時~9時 |

| 巳の刻(みのこく) | 9時~11時 |

| 午の刻(うまのこく) | 11時~13時 |

| 未の刻(ひつじのこく) | 13時~15時 |

| 申の刻(さるのこく) | 15時~17時 |

| 酉の刻(とりのこく) | 17時~19時 |

| 戌の刻(いぬのこく) | 19時~21時 |

| 亥の刻(いのこく) | 21時~23時 |

このように、2時間ごとに十二支が当てはめられており、24時間で一巡します。

正午(しょうご)が昼の12時なのは、そこに午が当てはめられているからです。

そして、正午の前が午前、正午の後が午後と呼ばれていますよね。

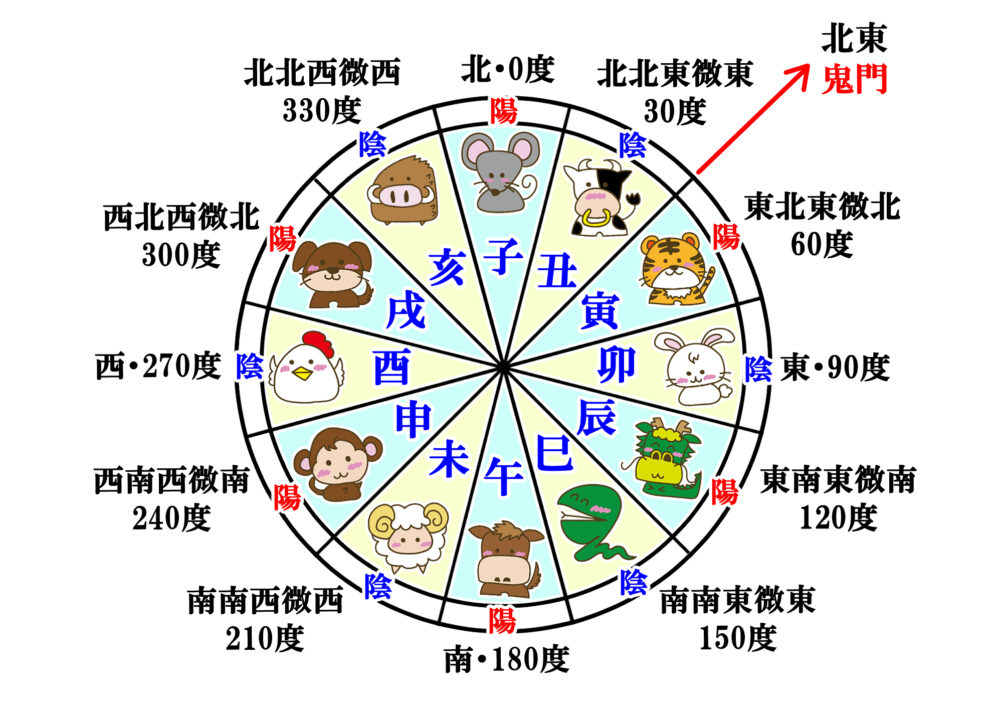

方位に当てはめる場合、基準の北を子にして時計回りに12等分して、

北=子

東=卯

南=午

西=酉

これら4つが東西南北に当てはまります。

しかし、12等分だと北東、東南、南西、西北が表現できません。

そのため、北東は丑と寅の中間なので「丑寅(うしとら)」、東南は辰と巳の中間なので「辰巳(たつみ)」というふうに呼びます。

方位は以下のようになります。

| 十二支 | 方位 |

| 子 | 北 |

| 丑 | 北北東微東 |

| 丑寅 | 北東(鬼門) |

| 寅 | 東北東微北 |

| 卯 | 東 |

| 辰 | 東南東微南 |

| 辰巳 | 東南 |

| 巳 | 南南東微東 |

| 午 | 南 |

| 未 | 南南西微西 |

| 未申 | 南西 |

| 申 | 西南西微南 |

| 酉 | 西 |

| 戌 | 西北西微北 |

| 戌亥 | 西南 |

| 亥 | 北北西微西 |

北東である丑寅の方位は鬼門といわれています。

北東は陰陽五行説で鬼が出入りする方角といわれており、鬼門のことを「丑寅の方角」ともいいますね。

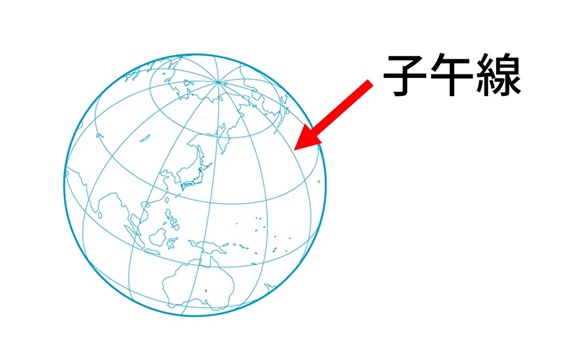

また、赤道に直角に交差するように北極と南極を結ぶ線を「子午線(しごせん)」といいます。

これは北が子、南が午だからです。

関連:「十二支」と「月・時刻・方位」の関係とは?十二支で表すとどうなるの?

関連:丑三つ時とは何時から何時まで?幽霊が出るといわれているのはなぜ?

ほかにも干支は、その年に起こった歴史上の出来事や、その年に関連する建物の名前にも用いられています。

たとえば

●戊辰戦争(ぼしんせんそう)

慶応4年・明治元年(1868年)~明治2年(1869年)に新政府を樹立するために起こった内戦です。

1868年の干支が「戊辰(つちのえたつ)」だったので「戊辰戦争」と名付けられました。

●甲子園(こうしえん)球場

甲子園球場は大正13年(1924年)に竣工式が行われました。

1924年の干支が「甲子(きのえね)」だったことから「甲子園」と名付けられました。

十干は、物の階級や種類を示すときにも使用されます。

たとえば、

焼酎は甲類・乙類

危険物取扱者などの資格で甲種・乙種

契約書などには甲・乙・丙

が使われています。

2026年の干支・十二支は何?

2026年の干支は「丙午(ひのえうま)」です。

60ある干支のなかで43番目にあたります。

2026年の十二支は「午(うま)」です。

12ある十二支のなかで7番目にあたります。

関連:【2026年】今年の干支は午(うま)!干支の順番の由来と覚え方

私たちは年賀状を書く時や、日常会話の中では「干支=12種類の動物」として考えています。

今年の干支はなんだったかな?と考える時も、12種類の動物を思い浮かべます。

この時の「干支」は、本当は「十二支」のことだったのですね。

今後は、年賀状や日常会話の中で「干支」と言われていても、自分の心の中で「十二支のことだ」と訂正すると良いのかもしれませんね。

コメント