ひな祭りは、女の子の健やかな成長を祈る行事です。

一人目の女の子が生まれた時、その子の初節句には、雛人形を買ったり実家から贈られたりしますよね。

二人目の女の子が生まれた場合、みなさんはどうしていますか?

雛人形は一家にひとつでいいのでしょうか?

それとも、一人にひとつ?

今回は、女の子が二人以上の場合どうしたらいいのかについて解説します。

雛人形、二人目の女の子には必要?

平安時代(794年~1185年)、貴族階級の子供たちの間で「ひいな遊び」というものが流行っていました。

「ひいな」とは「小さくてかわいらしいもの」という意味があり、現在で言う「お人形遊び」のようなもので、ひいな遊びの人形は人の代わりに厄を受けてくれると考えられ、厄祓いの「流し雛」として川や海に流されるようになりました。

これが「雛人形」の由来と考えられています。

この由来から、雛人形は女の子の身代わりとなって厄を受けてくれるので、一人にひとつずつ必要といわれていました。

また、昔は雛人形を嫁入り道具としていたこともあり、一人にひとつずつ必要だったそうです。

しかし、現在は少し考え方が違うようです。

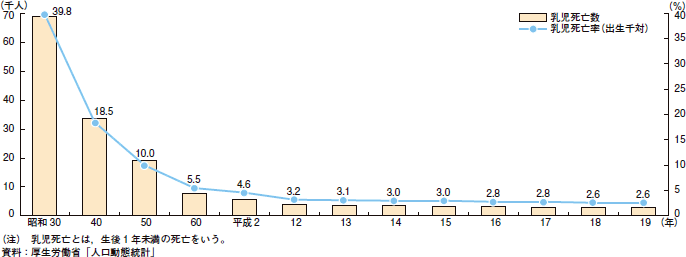

昔は幼い子の死亡率が高かったため、子供の健やかな成長を祈り、厄を身代わりとして受けてもらうために雛人形を飾っていましたが、現在は医学が発達したことで幼い子の死亡率は昔に比べるととても低くなっています。

そのため、雛人形を厄払いために飾るという人はほとんどいません。

また、雛人形は場所を取るので、嫁入り道具として持っていかずに実家に置いたままにしていたり、女の子が生まれたら新しいものは買わずに自分の雛人形を引き継いだりするケースもあるようです。

昔は豪華な七段飾りや五段飾りの雛人形を実家から贈られても、女の子の人数分飾るスペースがある家も多かったですが、昨今の住宅事情を考えると、一人にひとつは難しい状況になっています。

二人目の女の子にはどうすればいいの?

二人目が生まれたときに「姉妹それぞれに雛人形を!」と思っても、スペースがない・・・

だけど、二人目にも雛人形を準備してあげたい!という場合は、一人目よりもコンパクトな雛人形を準備する方法があります。

親王飾り

お内裏様とお雛様だけの「親王飾り」や「キャラクターの雛人形」「つるし雛」など場所を取らないものを準備しましょう。

つるし雛

また、雛人形とは異なりますがガラスケースに入った「羽子板」や「市松人形」などを準備する家庭もあるそうです。

羽子板

市松人形

また、他に姉妹でひとつの雛人形を共有する方法もあります。

名前旗

子どもの名前が入った「名前旗」や「木札」は、雛人形を購入したお店などで、後から追加で作ってもらうことができるので、二人目の子どもの名前が入ったもの作ってもらい一緒に飾りましょう。

姉妹が幼いころから「雛人形は姉妹のもの」と話して聞かせることで、雛人形を姉妹で共有して大切にするそうですよ。

二人目の女の子にも雛人形はあったほうがいいですが、様々な事情を考えると無理はしなくていい・・・ということですね。

地域やご家庭によって考え方が異なりますので、初節句の前にきちんと話し合うといいですね。

大切なのは、女の子の健やかな成長を祈る気持ちです。

時代の流れとともに、考え方も変化していますから、柔軟に対応していくといいですね。

関連:【2025年】雛人形を出す日はいつ?いつ飾るのが良い?

関連:【2025年】雛人形を片付ける日はいつ?遅れると婚期が遅れる理由とは?

関連:羽子板を初正月に贈る意味とは?羽根つきはなぜ顔に墨を塗る?

コメント