熊本県は「火の国」と呼ばれていますが、なぜなのでしょうか?

阿蘇山という火山があるから・・・と思いましたが、日本には火山がある都道府県はたくさんありますよね。

なぜ「火の国」と呼ばれるのでしょうか?

いつからそう呼ばれているのでしょうか?

今回は、熊本県はがなぜ「火の国」と呼ばれているか、その由来について解説いたします。

熊本県はなぜ「火の国」なの?

熊本県は九州本島の中心に位置している県です。

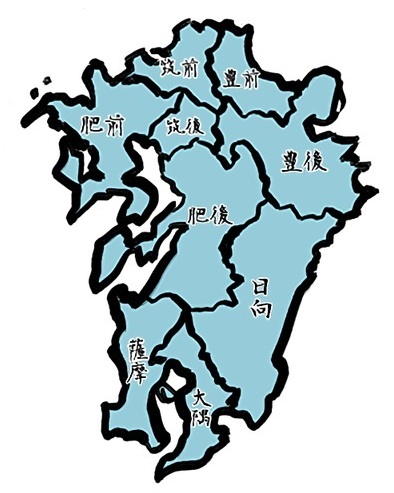

現在、九州は、

・福岡県

・佐賀県

・長崎県

・大分県

・熊本県

・宮崎県

・鹿児島県

で構成されていますが、飛鳥時代(592年~710年)から明治時代(1868年~1912年)初期までは、律令制(りつりょうせい)によって、以下の9つの地方行政区分である令制国(りょうせいこく)または律令国(りつりょうこく)という「国」に分けて管理されていました。

通称として唐風の「州」を付けて呼ぶこともあります。

| 令制国 | 州 |

| 筑前国 (ちくぜんのくに) |

筑州 (ちくしゅう) |

| 筑後国 (ちくごのくに) |

筑州 (ちくしゅう) |

| 肥前国 (ひぜんのくに) |

肥州 (ひしゅう) |

| 肥後国 (ひごのくに) |

肥州 (ひしゅう) |

| 豊前国 (ぶぜんのくに) |

豊州 (ほうしゅう) |

| 豊後国 (ぶんごのくに) |

豊州 (ほうしゅう) |

| 日向国 (ひゅうがのくに) |

日州 (にっしゅう) |

| 大隅国 (おおすみのくに) |

隅州 (ぐうしゅう) |

| 薩摩国 (さつまのくに) |

薩州 (さっしゅう) |

そして、明治時代の廃藩置県によって、上記の9つの国が廃止され、7つの県が配置されました。

廃藩置県とは、明治4年(1871年)に明治政府が行った行政改革で、それまで261あった「藩」の地方統治を廃止し、府県を置くことで、中央集権体制にしたものです。

廃藩置県によって、9つの国は以下の7県になりました。

| 県 | 令制国 |

| 福岡県 | 筑前国、筑後国、豊前国の一部 |

| 佐賀県 | 肥前国の東部 |

| 長崎県 | 肥前国の西部 |

| 大分県 | 豊前国の一部、豊後国 |

| 熊本県 | 肥後国 |

| 宮崎県 | 日向国 |

| 鹿児島県 | 大隅国、薩摩国 |

熊本県は、廃藩置県前の律令制だった時代は、肥後国と呼ばれていたのです。

そして、「肥後国」の由来は「火国(ひのくに)」または「肥国(ひのくに)」といわれています。

九州には現在も17の活火山があり、昔はそれらの火山が活発に活動し噴火をしていたことから九州全体が「火の国」と呼ばれていたそうです。

熊本県阿蘇山火口

それがいつしか現在の熊本県・長崎県・佐賀県がある地域が「火国(ひのくに)」と呼ばれるようになりました。

「肥国」の由来は不明ですが、海や山の幸に恵まれ、農耕に適した肥沃(ひよく)な土地だからという説があります。

そして、律令制で「肥国」が「肥前国」と「肥後国」に分かれたときに、理由は定かではありませんが、「肥後国」である熊本県だけが「火の国」と呼ばれるようになったようです。

火国(ひのくに)の由来とは?

「火国」の由来は諸説あります。

崇神天皇(すじんてんのう・第10代天皇)が名付けたという説

崇神天皇

肥後風土記には下記の話があります。

益城(現在の熊本県益城町)の土蜘蛛(つちくも・天皇に従わなかった有力者のこと)が崇神天皇に背いたので、健軍神社(けんぐんじんじゃ・現在の熊本県熊本市東区)のご祭神である健緒組命(たけおくみのみこと)に命じてこれを討たせました。

健緒組命は、再び天皇に背く者が現れないか警戒していたとき、白髪山(現在の熊本県八代市にある山)で、夕暮れ空に真っ赤な火が燃え上がるのを見て驚き、崇神天皇に報告しました。

その時、崇神天皇が「火の下る国であるから火の国というべし」と言ったことから、「火の国」と呼ばれるようになったという説があります。

景行天皇(けいこうてんのう・第12代天皇)が名付けたという説

景行天皇

日本書紀には以下の話があります。

景行天皇が葦北(あしきた・現在の熊本県八代市日奈久と思われる)から不知火海(しらぬいかい・現在の八代海)へ船出し、日暮れ時に遠方に火の光を見つけて八代県の豊村(現在の熊本県宇城市松橋町豊福と思われる)へ着岸しました。

着岸したところにいた人々に、火の光は誰のものなのかを尋ねましたがわからず、とても不思議な出来事だったことから、その国を「火の国」と名付けたという説があります。

不知火が由来という説

現在も、八代海や有明海では夏になると「不知火(しらぬい)」という蜃気楼が見られます。

これは、海面と干潟に温度差が生じることで光が不規則屈折し、海上の漁火(いさりび)が実際の数よりも多く見える現象で、この「不知火」が「火の国」の由来になったという説があります。

熊本県がなぜ「火の国」と呼ばれているのか、明確なことはわかりませんでしたが、「火」に関することを由来とする説が多いのですね。

「火の国」を別名にもつ熊本県は、実は「水の国」という別名も持っています。

地形的に地下水が豊富で、熊本市の水道水は100%が地下水から供給されているそうですよ!

熊本のおいしい水を使ったお酒や食べ物がたくさんありますので、観光で熊本に行くときは、「火」だけではなく「水」に関する事にも注目すると良いですね!

関連:福岡と博多の違いとは?なぜ福岡駅ではなくて博多駅なの?

関連:仙台はなぜ杜の都なの?いつから呼ばれるようになった?意味と由来とは?

コメント

コメント一覧 (2件)

研究を応援しています

コメントありがとうございました!

大変励みになりますm(_ _)m