優しいお顔で、赤い頭巾やよだれかけをし、私たちを見守ってくださるお地蔵様。

そんなお地蔵様のお祭り、「地蔵盆」という関西だけの風習があるのをご存知でしようか?

「地蔵盆」を廃止しているところも増えているようですが、廃止の理由とはなんでしょう?

今回は、地蔵盆の意味や由来、お供えの相場やのしの書き方などについてわかりやすく解説します。

地蔵盆の意味とは?

「地蔵盆」の読み方は「じぞうぼん」です。

「地蔵盆」とは、旧暦の7月24日を中心とした3日間、または2日間で行われる地蔵吾薩のお祭りのことです。

お地蔵様は正式には「地蔵菩薩(じぞうぼさつ)」といい、縁日(えんにち)は毎月24日です。

縁日とは、神仏の世界とこの世の縁がある日のことです。

地蔵菩薩の縁日である毎月24日には、各地でお祭りや供養がおこなわれますが、特に 旧暦の7月24日のお祭りや供養のことを「地蔵盆」といいます。

関連:【縁日一覧】本当の「縁日」の意味とは?「縁日」と「お祭り」の違い

地蔵盆は、お寺に祀られているお地蔵様ではなく、街角や道端のお地蔵様、いわゆる「辻地蔵(つじじぞう)」が対象です。

地蔵盆は、お寺に祀られているお地蔵様ではなく、街角や道端のお地蔵様、いわゆる「辻地蔵(つじじぞう)」が対象です。

地蔵盆の由来とは?

地蔵盆の由来は諸説あり、はっきりとはわかっていませんが、地蔵菩薩の物語が背景になっていると考えられています。

親より先に亡くなった子どもは、三途の川の賽の河原(さいのかわら)で小石を積み上げていく修行をします。

ある程度まで積み上げると鬼がやってきてそれを壊してしまいます。

壊されたらまた最初から、子どもは小石を積み上げていきます。

そしてまた壊される・・・これが繰り返されるのです。

これを哀れんだ地蔵菩薩は、子どもたちを鬼から守ったそうです。

そのため、地蔵盆は子どもの幸せを願う行事として広まったといわれています。

関連:三途の川の三途の意味とは?どうして六文銭が必要なの?石積みって何?

小野篁

また、平安時代(794年~1185年)の歌人、小野篁(おののたかむら)の話も有名です。

小野篁は、昼間は朝廷に仕え、夜になると井戸を通って地獄へ行き、閻魔大王(えんまだいおう)のもとで裁判の補佐をしていました。

ある日、小野篁は地獄で苦しむ死者の代わりに、閻魔大王が地獄の炎で自身の体を焼いて苦しんでいるのを目撃してしまいました。

実は、閻魔大王は地蔵菩薩の化身であると考えられているのです。

そして、閻魔大王を救おうと供養を始めたのが地蔵盆の由来といわれています。

閻魔大王

地蔵菩薩はあらゆる人を救済する方なので、地獄でも死者を救済すべく、死者の代わりに自らを焼いていたといわれています。

小野篁が地獄へ行くために通ったといわれる井戸は「冥土通いの井戸」といい、京都府東山区の六道珍皇寺にあります。

また、地獄から帰ってくるときに通ったという井戸は「黄泉がえりの井戸」といい、こちらも六道珍皇寺にあります。

外部リンク:六道珍皇寺と小野篁の不思議な伝説

地蔵盆は関西だけの風習?

地蔵盆は、発祥といわれている京都では特に盛んに行われています。

また、京都だけではなく、大阪や兵庫などでも行われており、関西以外でも新潟県・長野県・富山県などの一部地域でも行われています。

地蔵盆では何をするの?

お地蔵様は子ともの守り神でもありますので、子どもが中心となってお地蔵様を供養します。

お地蔵様を洗い清めて新しいよだれかけをつけ、化粧(お顔を白く塗る)をして飾りつけ、お菓子などをお供えします。

供養が終わったら子どもたちはお供えのお菓子をいただき、ゲームや福引をし、地域によっては子どもたちがお経を読んだり、盆踊りをするところもあるそうです。

地蔵盆の発祥といわれている京都では、子どもが生まれると男の子は白、女の子は赤の提灯(ちょうちん)を奉納する風習があります。

提灯には、お地蔵様と子どもを結ぶ意味があり、「地蔵尊」と「子どもの名前」を書きます。

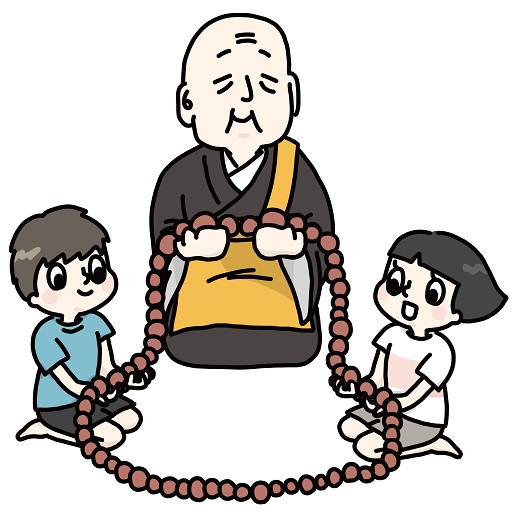

また、数珠回し(じゅずまわし)または、数珠繰り(じゅずくり)といって、珠が大きい直径2m~3mのくらいの長い数珠を僧侶の読経に合わせて回す儀式があります。

数珠回しでは、大人も参加し、みんなでお地蔵様の前で大きな輪になり、無病息災や幸せを祈願しながら数珠を回します。

2025年の地蔵盆はいつ?

旧暦をそのまま新暦に置き換えて7月24日前後に行うところもありますが、多くの場所では月遅れの8月23日、24日に行います。

2025年の地蔵盆は、8月23日(土)、8月24日(日)です。

また、地域によっては前後の土日や、24日だけということもありますので、事前に確認しましょう。

地蔵盆のお供えとは?

地蔵盆のお供えは、お菓子や飲み物、お餅、お花などが一般的です。

お金をお供えすることもあります。

お菓子や飲み物などのお供えは後から子どもたちに分配されます。

これを「お接待(おせったい)」や「おさがり」といいます。

子どもたちに分配されることを考慮して、お供えは以下のように準備するのが一般的です。

お菓子の場合

・持ち帰りやすいサイズを選ぶ。

・個別包装されているものや、小さいサイズの袋入り菓子などを選ぶ

・暑い季節の行事ですので、溶けやすいチョコレートや飴などは避ける。

飲み物の場合

・持ち帰りやすいサイズを選ぶ。

・1.5リットルや2リットルなどの大きなペットボトルは避ける。

・500ml程度のものや、パックジュースなどを選ぶ

お餅やお花の場合

どのようなものが良いか特に決まりがありません。

迷った場合はお店の人に「地蔵盆のお供えです」と相談すると良いでしょう。

お菓子のもらい方は?

町内会や子供会で事前にお菓子を準備しておいて、町内会や子供会に入っている子供だけがお菓子をもらえるのが一般的です。

それらのお菓子は、

・お地蔵様の前や集会場、公園など場所を決めて、地蔵盆の期間中に行くとお菓子を貰える。

・お地蔵様の供養に参加して、供養が終わったらお菓子をもらえる。

・供養の後のゲームや盆踊りなどのイベントに参加して、それが終わったらお菓子がもらえる。

など、町内会や子供会によってさまざまです。

お供えの相場・のしの書き方

お菓子や飲み物などをお供えする場合の相場は、2000円~3000円です。

お金をお供えする場合の相場も、2000円~3000円です。

お金は、町内会や子供会で集める場合もあります。

地域によって金額や集め方が異なる場合がありますので、お住いの地域でどのようにするのか確認してください。

紅白の蝶結びの水引き

お金を入れる袋や書き方には明確なルールはありませんが、一般的に、紅白の蝶結びの水引きののし袋か、白い封筒を用い、筆や筆ペンで書くのが無難です。

お札は、ピン札でも折り目がついていてもどちらでもいいです。

のし袋・封筒の表は上半分に

「御供」

「お供え」

「御尊前」

「灯明料」

と書きます。

このとき、 地域によっては黄白の仏事用ののし袋を使うことがあり、その場合は「志」と書きます。

封筒の表の下半分に「氏名」を書きます。

親の氏名なのか、子どもの氏名なのか、地域によって異なりますので事前に確認してください。

関連:水引(みずひき)とは?結び方の種類や意味とは?水引の使い分け

地蔵盆が廃止の理由とは?

関西を中心に行われている地蔵盆ですが、廃止する地域も増えているようです。

主な理由としは以下のとおりです。

・少子化により子供たちが減ってしまったから。

・町内会や子供会に参加しない家庭が増えているから。

・町内会や子供会のイベントとして開催する場合、準備や運営など地域の大人の負担が大きいから。

・コロナ禍に中止にして復活しないままになっている。

地蔵盆は、いつも見守ってくださっているお地蔵様を、子どもたちが中心となって供養するものだということがわかりましたね。

お地蔵様は、子どもたちが親より先に亡くなった時にも、子どもたちを守ってくださる存在です。

地蔵盆を行う地域は限られていますし、廃止する地域も増えているようですが、次の世代に繋げられると良いですね。

関連:お地蔵さんってどんな意味があるの?なぜ赤いよだれかけをしているの?

関連:仏の名前「如来」「菩薩」「明王」「天部」「観音」「阿修羅」「阿弥陀」の意味と違いとは?

コメント

コメント一覧 (4件)

ありがとうございました。知りたいことがよくわかり、助かりました。

コメントありがとうございます!

お役に立てましたら幸いです

昨日の夕方地蔵盆の行事を無事執り行いました。多くの子供たちがお参りにきて名刹、臨済宗妙心寺派「正眼寺」の僧侶によるお経をいただき、子供たちの安寧と地域住民の健勝をお祈りしました。

地蔵様(地蔵盆)の由来は少し理解していましたが、詳しく解説いただき大変参考になりました。

次回開催の折に地域の方々にお伝えできればと思う次第です。

コメントありがとうございます。

少しでもお役に立てましたら幸いです。