3月3日は女の子の誕生と健やかな成長を願う「ひな祭り」です。

正式には「上巳の節句」と言い、「桃の節句」とも言います。

呼び名がいろいろありますが、上巳の節句や桃の節句とは一体どういうものなのでしょうか?

ひな祭りの由来や、ひな祭りの行事食についてご紹介します。

上巳の節句とは?

読み方は「じょうしのせっく」です。

上巳の節句は五節句の一つです。

五節句とは江戸時代の頃に定められた式日(祝日)で以下のとおりです。

●1月7日 人日(じんじつ)の節句

●3月3日 上巳(じょうし)の節句

●5月5日 端午(たんご)の節句

●7月7日 七夕(たなばた)の節句

●9月9日 重陽(ちょうよう)の節句

上巳(じょうし)とは、旧暦(太陽太陰暦)3月の最初の巳(み)の日ことです。

「巳(み)」は十二支のひとつです。

十二支は以下のとおりです。

・子(ね)

・丑(うし)

・寅(とら)

・卯(う)

・辰(たつ)

・巳(み)

・午(うま)

・未(ひつじ)

・申(さる)

・酉(とり)

・戌(いぬ)

・亥(い)

私たちは普段、

「子年(ねずみ年)」

「申年(さる年)」

という風に十二支を「年」に当てはめて使っていますが、「月」や「日」に当てはめることもできます。

例えば、「日」に当てはめた場合、

1日目が子の日

2日目が丑の日

3日目が寅の日

6日目が巳の日・・・となり、

12日目が亥の日で一周し、

13日目が子の日・・・というふうになります。

しかし、「3月最初の巳の日」とすると日付が毎年変わってしまうことになりますよね。

そこで、魏(ぎ・220年~265年)の時代に「上巳の日」は3月3日に固定されたのです。

そして、明治になり旧暦から新暦(太陽暦、グレゴリオ暦)に変わった際、旧暦3月3日を新暦に換算すると4月頃なのですが、そのまま日付が引き継がれ3月3日になっています。

ということで、

2025年の上巳の節句は、3月3日(月)です。

上巳の節句の由来とは?

古代中国(300年ごろ)では、上巳は忌む(いむ・不吉なものとして避ける)べき日でした。

「上巳節(じょうしせつ)」といって川辺で厄祓い(やくらばい)や禊(みそぎ・体を洗い清めること)を行う日でした。

上巳が忌むべき日とされたのは、昔の中国のお話が由来になっています。

漢(かん・昔の中国、紀元前206年~220年)の時代、徐肇(じょうちょう)という男性のところに女の子の三つ子が生まれました。

しかし、誕生から三日後に三人とも亡くなってしまい、人々は「これは何かの祟りだ」と恐れ、川で水浴をして禊(みそぎ)をしたそうです。

この日がちょうど「3月最初の巳の日」だったため、「上巳節」という厄祓いや禊を行う日になったといわれています。

この上巳節が遣唐使(7~9世紀)によって日本に伝えられ、最初は天皇のための厄祓いが行なわれました。

そして、平安時代(794年~1192年ごろ)になると「上巳の節会(じょうしのせつえ)」と呼ばれる宴会が行われるようになりました。

上巳の節会では、水の流れのある場所で盃を流し、自分の前を通り過ぎるまでに歌を詠んでお酒を飲む「曲水の宴(きょくすいのうたげ)」が行われました。

人形(ひとがた)

また、人形(ひとがた・紙や木、土などで人間の形を作ったもの)で自分の体をなでて穢れを移し、川や海へ流しました。

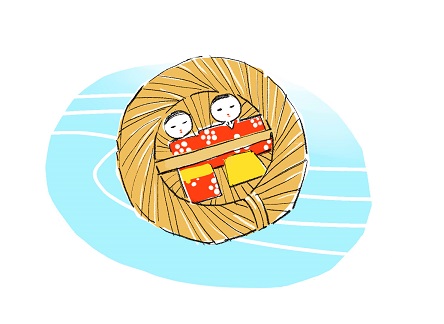

その名残りが現在でも一部地域で行われている「流し雛(ながしびな)」です。

なぜ「桃の節句」なの?

旧暦の3月3日(現在の4月ごろ)は桃の花が咲くころだったため「桃の節句」と呼ばれるようになったようです。

ほかにも、中国で桃は邪気を祓う力があると考えられており、上巳節の際、川辺で厄祓いや禊を行うときに桃の木を飾ったことや、日本でも桃は魔除けの木と考えられていたため「桃の節句」と呼ばれるようになったといわれています。

ひな祭りの由来は?

ひな祭りがいつ頃始まったのか、起源ははっきりしていません。

上巳の節会が宮中で行われていた平安時代、貴族階級の子供たちの間で「ひいな遊び」が流行っていました。

「ひいな」とは「小さくてかわいらしいもの」という意味があり、「ひいな遊び」は現在で言うおままごとのようなものです。

ひいな遊びで使われていた人形は人の代わりに厄を受けてくれると考えられ、形代を厄払いとして流す行事とが結びつき、厄祓いの流し雛として川や海に流されるようになりました。

そして、人の身代わりとして厄から守ってくれるという男女一対の紙の人形が生まれ、貴族たちの間で飾られるようになりました。

これが「ひな人形」の由来と考えられています。

江戸時代(1603年~1868年)に入ると、人形を作る技術が発達し、草や紙で作っていた人形は豪華で精巧なものになり、海や川へ流すことから現在のように家の中でひな人形を飾るようになったと考えられています。

行事としての上巳の節会とひいな遊びのひな人形が長い時間をかけて混ざり合い、現在の「ひな祭り」の形になったといわれています。

江戸時代の初期、寛永6年(1629年)に京都御所(天皇が住んでらした場所)でひな祭りが催され、その後、幕府の大奥(江戸城で将軍家の子女や女中が住んでいた場所)でもひな祭りが行われるようになりました。

そして、江戸時代の中期には女の赤ちゃんが誕生したことを祝う初節句の風習が生まれ、ひな祭りはますます盛んになりました。

初節句とは子供が生まれて最初に迎える、特定の節句のことで、上巳の節句は女の子の初節句として祝われます。

もともとは無病息災を願う厄祓いの節句でしたが、女の子の誕生や健やかな成長を願うお祭りへと変化していったのですね。

関連:ひな人形を飾る意味とは?処分や供養の仕方、寄付について

どんな食べ物があるの?ひな祭りの行事食

ひな祭りの食べ物とその意味について紹介します。

ひなあられ

ピンク、緑、黄色、白の四色のあられで、四季をあらわしています。

「一年間、女の子が幸せに過ごせるように」という願いが込められています。

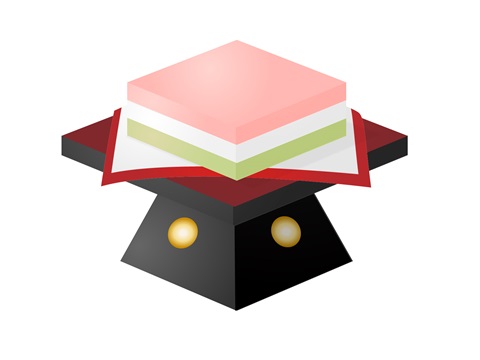

菱餅(ひしもち)

上からピンク、白、緑の三色で、それぞれに意味があります。

ピンクは「魔除け」

白は「清浄、純潔」

緑は「健康」

です。

また、「雪(白)の下に新芽(緑)が芽吹き、雪(白)の上に桃の花(ピンク)が咲いている」ということで春を表現しています。

ちらし寿司

ちらし寿司の具には意味があります。

えびは「長生き」、豆は「まめに働く」、レンコンは「見通しがきく」など、縁起の良い具が使われます。

三つ葉や卵、菜の花を散らすことで彩りが華やかになり、春を運んでくれる料理として、ひな祭りの定番になりました。

はまぐりのお吸い物

はまぐりの貝殻は対になっている貝殻でなければぴったりと合わないことから、仲の良い夫婦を表し、一生一人の人と添い遂げられるようにと願いが込められています。

白酒(しろざけ)

江戸時代後半に定着した白酒は、「大蛇を宿した女性が、ひな祭りの日に白酒を飲んで、大蛇を流産させることができた」という逸話から胎内に悪い子が宿らないよう白酒を飲む風習が生まれたという説があります。

白酒と甘酒を混同してしまう人が多いそうですが、白酒は家では作れませんし、アルコールが含まれているので子供が飲むことはできません。

甘酒は家で作ることができ、ノンアルコールのものも販売されています。

白酒はアルコールが入っているから子供が飲めないので、アルコールの入っていない色の白い甘酒を子供用に準備したといわれています。

女の子のためのお祭りだと思っていたひな祭りですが、もともとは老若男女問わず厄払いの行事だったことがわかりましたね。

ひな祭りに食べるものも今までは「ひな祭りの定番だから」と、深く考えずに食卓に出していたかもしれませんが、これからは「それぞれに意味があり、願いが込められている」と説明をすると、よりいっそう、女の子の成長をお祝いする気持ちが深まりそうですね。

関連:【2025年】雛人形を出す日はいつ?いつ飾るのが良い?

関連:【2025年】雛人形を片付ける日はいつ?遅れると婚期が遅れる理由とは?

コメント