「小春日和」という言葉は、日常会話で使うことはもちろん、天気予報でもよく耳にしますよね?

では、「小春日和」にはどのように意味があり、何月(いつからいつまで)に使う言葉なのでしょうか?

また、いつの季語になるのでしょう?

小春日和の使い方など「小春日和」についてわかりやすく解説します。

小春日和の意味とは?

小春日和の読み方は「こはるびより」です

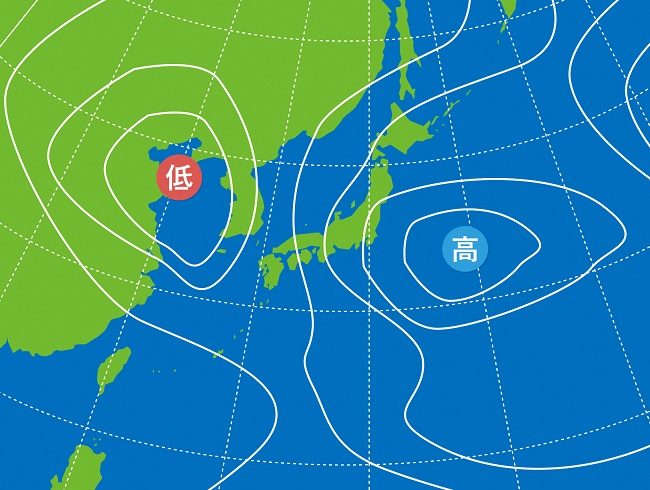

小春日和とは、 晩秋から初冬にかけて、冬型の気圧配置がゆるみ、日本列島が移動性高気圧に覆われることで、 春のような陽気になる日のことをいいます。

小春日和の仕組みは、以下のとおりです。

晩秋から初冬にかけて、日本列島には移動性高気圧と低気圧が交互に通過します。

西高東低の冬型の気圧配置

低気圧が通過すると雨が降り、通過後は西高東低の冬型の気圧配置となって寒くなり、徐々に季節は冬に移り変わっていきます。

しかし、この時期は、西高東低の冬型の気圧配置がずっと続くわけではありません。

冬型の気圧配置がゆるみ、大陸からの移動性高気圧に日本列島が広く覆われることがあります。

このときに、まるで春のようにぽかぽか陽気になるのが小春日和です。

何月に使う言葉?

先ほど説明したとおり、小春日和は、晩秋から初冬にかけての気候です。

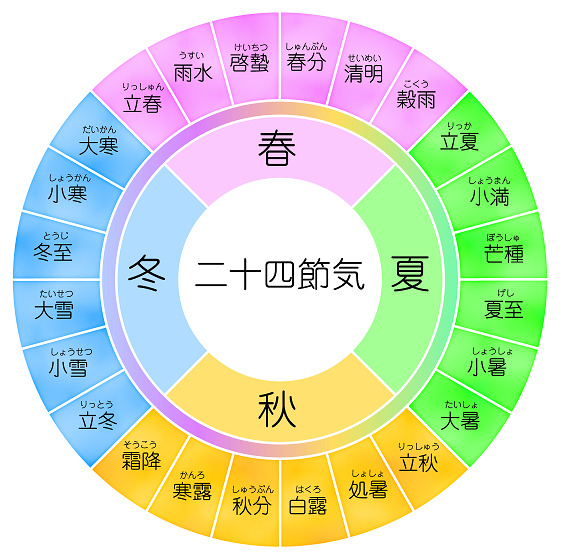

一年間を24等分する二十四節気(にじゅうしせっき)では、

晩秋とは、寒露(かんろ・10月8日ごろ)から霜降(そうこう・11月6日ごろ)までの期間を指します。

初冬とは、立冬(りっとう・11月7日ごろ)から小雪(しょうせつ・12月7日ごろ)までの期間を指します。

つまり、「小春日和」は、 10月初旬から12月初旬(10月8日ごろ~12月7日ごろ)に使う言葉ということになりますね。

春という字が使われていることから、小春日和を3月や4月に使う言葉と勘違いしてしまいそうですが、実は、10月初旬~12月初旬に使う言葉だったのです。

関連:『二十四節気』とは?読み方と意味一覧!二十四節気の簡単な覚え方

いつの季語?

俳句で使う「小春日和」や「小春」は、歳時記(さいじき・四季の行事などをまとめた書物)では「冬の季語」に分類されています。

春という文字が入っているので、春の季語と勘違いしてしまわないように気を付けましょう。

旧暦の冬は、10月、11月、12月ですが、小春日和は、旧暦10月ごろのよく晴れた暖かい日という意味もあります。

旧暦と新暦には、20~50日ほどのずれがあるので、換算すると旧暦の10月は新暦ではおおよそ10月下旬~11月下旬ごろとなります。

先ほどの小春日和は晩秋から初冬(10月初旬~12月初旬)にかけての気象現象という説明とは多少異なるものの、大体この時期に使われる季語だと覚えておくといいですね。

「小春日和」を使った有名な俳句は以下のものがあります。

●正岡子規

『繿縷(ぼろ)を干す 小春日和や 鮫ヶ橋』

●正岡子規

『不忍も 上野も小春 日和哉』

●高浜虚子

『念力の ゆるみし小春 日和かな』

関連:【俳句の季語一覧】小学生向け 春夏秋冬新年 月ごと(1月~12月)の季語

関連:【俳句の作り方】初心者でも簡単!俳句を作る手順と作り方のコツ

小春日和の使い方

「小春日和」は、春ではないのに春のような陽気・天気であることを表現するときに使います。

使い方の例文は以下のとおりです。

「小春日和の穏やかな一日です」

「冬がすぐそこまで来ているのに、小春日和なので歩くだけで汗ばみます」

「小春日和なので紅葉狩りに出かけましょう」

「昨日は気持ちの良い小春日和でしたね」

「小春日和だったから帰り花が咲いていたよ!」

「帰り花(かえりばな)」とは、本来は春に咲く花が、春のように暖かい陽気を「春が来た」と勘違いして咲くことをいいます。

関連:「帰り花」の意味とは?使い方と例文 いつの俳句の季語?

冬に向かって季節が移り変わる時に、小春日和が訪れることがわかりましたね。

小春日和のぽかぽか陽気は気持ちが良く、過ごしやすいですが、夕方からは放射冷却が始まって冷え込んできます。

また、木枯らしが吹くほど寒い日の翌日に、小春日和になることもあります。

数日間や数時間で大きな気温の変化がありますので、体調を崩したりしないように気を付けて過ごしましょう。

関連:「木枯らし」の読み方と意味とは?いつの季節の季語?英語で何ていうの?

関連:「寒の戻り」「花冷え」とは?意味や時期、使い方。反対語は何?

関連:三寒四温の意味とは?季節や時期、正しい使い方は?いつの季語?

コメント