「親の言うこど聞がね子はいねがー」

「泣く子はいねがー」

と言いながら、赤と青の怖い鬼のお面をかぶり、包丁や桶を手に持って暴れまわる「なまはげ」を、テレビのニュースなどで一度は見たことがあるのではないでしょうか?

「なまはげ」を見て泣きながら逃げ回る子どもや、あまりの恐怖にその場で固まってしまう子供もいますね。

大人でも包丁を振り回し暴れまわる姿を見たら怖くなるかもしれません。

今回は、「なまはげ」の由来や、赤と青の違い、包丁と桶を持っている理由についてご紹介します。

秋田県のなまはげ由来とは?

「 なまはげ」は、秋田県の男鹿市、三種町、潟上市の一部で行われる伝統的な民俗行事です。

なまはげは、怠け者を戒め、災いや厄(やく)を払う役目があるとされています。

また、新年を迎える祝福を人々に与える役目もあるといわれており、もともとは小正月(1月15日)に行われていましたが、現在は大晦日(12月31日)の夜に行われています。

関連:小正月2025年はいつ?語源と由来、行事と食べ物の意味とは?

なまはげは、その形相や格好から「悪い鬼」と思ってしまうかもしれませんが、男鹿の山々に住む神の使いや、来訪神(らいほうしん・一年に一度人々の世界に現れ、幸福をもたらすとされる神様)といわれています。

昭和53年(1978年)に「男鹿のなまはげ」として国の重要無形民俗文化財に指定され、平成30年(2018年)には、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。

「なまはげ」は、鬼のお面をかぶり、藁(わら)で作った衣装を身につけ、木でできた包丁や桶を手に持って各家庭を訪問します。

まず、「先立(さきだち)」と呼ばれる人が家を訪れ、なまはげが訪問しても良いかを家人に確認をします。

その年に不幸があったり、病人がいる家にはなまはげは入らず、次の家に向かいます。

そして、家に入ったなまはげは、「怠け者はいねがー」「泣く子はいねがー」「悪い子はいねがー」と言いながら、暴れまわります。

なまはげに追いかけられることで悪い子は反省し、「良い子でいます」となまはげと約束をします。

家主は正装して出迎え、家族が一年に犯した悪事を釈明してなまはげをなだめ、酒などを振舞ってもてなします。

もてなされたなまはげは、その家の翌年の無病息災や豊作を祈願してその家から去ります。

去り際になまはげは「山に向かって手を三回たたいたらすぐに山から下りてくるぞ」という言葉を残します。

これは、なまはげが「子どもの悪さをみつけた親が手を三回たたけば、いつでも叱りにやってくるぞ」という意味で、子どもは親のいうことを聞くようになるといわれています。

なまはげの由来とは?

「なまはげ」という名前の語源は、秋田県の方言がもとになっているといわれています。

冬になると囲炉裏で暖を取りますが、長く暖を取ると手足が低温やけどをして、赤いかさぶたのようなものができます。

これを秋田県の方言で「ナモミ」と言います。

「ナモミができる=怠けて囲炉裏の前にばかりいる」ということで、怠け者を戒めるためにナモミを剥ぎ取る存在が「なまはげ」です。

「ナモミを剥ぎ取る=ナモミ剥ぎ」が「なまはげ」になったといわれています。

また、なまはげは、なぜ鬼のような姿をしているのでしょうか?

その起源は正確にはわかっておらず、いくつかの説が存在します。

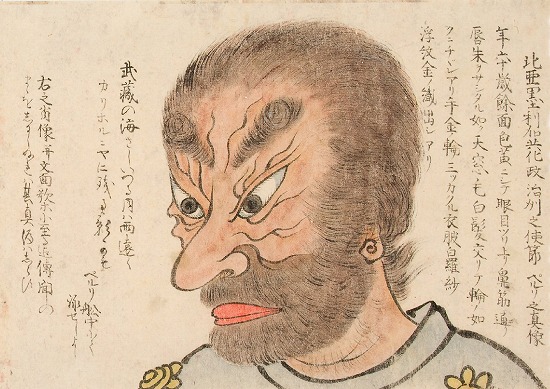

漢の5匹の鬼が起源という説

武帝

前漢の第7代皇帝の武帝が不老不死の薬を探しに男鹿を訪れた際、5匹の鬼を働かせていましたが、一年に一度だけ(この日が1月15日の小正月といわれている)鬼は自由を与えられ、里で大暴れをしたことが起源となったという説。

修験者が起源という説

男鹿の本山や真山(しんざん)は修験道の霊場で、時々修験者が里に下りて祈祷を行いました。

このときの修験者がものすごい形相であったことが起源となったという説。

異国の人々が起源という説

男鹿の海岸に異国の人々が漂流してきたとき、その姿や言語が村人には「鬼」のように見えたことが起源となったという説。

なまはげの赤と青の違いとは?

なまはげには赤や青のお面があり、性別と呼び方が決まっているそうです。

●赤いなまはげ=爺さんなまはげ・ジジなまはげ

●青いなまはげ=婆さんなまはげ・ババなまはげ

赤と青のなまはげはペアで行動し「夫婦なまはげ」と呼ばれています。

また、その他、色がないなまはげなどは顔の形で見分けることができます。

●角ばった面のなまはげ=爺さんなまはげ・ジジなまはげ

●丸みを帯びた面のなまはげ=婆さんなまはげ・ババなまはげ

赤や青のほかに緑、金、銀の顔、ザルやブリキや杉の皮でできた面、木彫りの面など集落ごとにいろいろなお面があるそうです。

包丁と桶を持っている理由は?

なまはげは、包丁と桶を持って家々を回ります。

包丁はナモミを剥ぎ落とすためのものですが、それと同時に災いも払ってくれているそうです。

そして、桶は剥いだナモミを入れるものなのだそうです。

とはいうものの、実際になまはげが家に来たからといって、本当にモナミを剥ぎ落とすことはありませんので心配しないでくださいね。

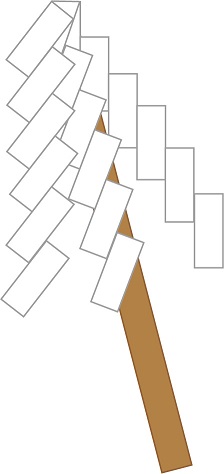

また、棒の先に白い紙をいくつもつけた、お祓いの棒のようなものを持っていこともあります。

これは「御幣(ごへい)」といって、なまはげが神様である証といわれています。

御幣は、神道の祭祀でお祓いやお清めなどに用いられる道具です。

また、藁でできた衣装(蓑)のことを「ケデ」といいます。

ほかにも地域によって「ケラミノ」「ケダシ」などと呼ぶことがあります。

なまはげが、大きな音を立て暴れるのは、悪いものを払い落とすためといわれており、そのときケデから落ちた藁には神様が宿っており縁起物としてお守りになります。

その藁を頭に巻き付けると頭が良くなり、体の悪いところに巻くとに病気が治るなどのご利益があるといわれています。

ここ数年で、なまはげが子どもたちに与える恐怖が虐待とされたり、なまはげの後継者がいなかったり、そもそもなまはげをもてなすのが面倒だといった理由から、行事そのものを行わない地域も増えているそうです。

伝統的な民俗行事が行われなくなるのは寂しいことですが、時の流れなのかもしれませんね。

大晦日に暴れまわるなまはげのニュースを見たら、自分自身の一年を振り返り、怠けていたな~と思ったらナモミを剥ぎ取られると想像してみるのもいいかもしれません。

関連:天狗って何?意味や由来とは?どんな種類の天狗がいるの?

コメント

コメント一覧 (2件)

秋田県も学習して来てナマハゲも学習して来ました。今回も大変参考に成りました。