「日本三大○○」といえばどんなものを思い浮かべますか?

景色や食べ物、観光地やイベントなど、さまざまなものがありますね。

日本三大○○を旅行の目的にしている人も多くいらっしゃるようですよ。

そもそも日本三大○○はどうやって決められているのでしょう?

さまざまある日本三大○○をご紹介します。

日本三大○○の決め方

日本三大の決め方には 明確なルールはないようです。

観光地や名産品をアピールするために考えられたものといわれ、時代や選ぶ人によって異なるそうです。

三大○○と言われているのに、調べてみると四つあったり、五つあったりするのは、明確なルールがないからなのです。

誰もが納得できるものもあれば、「なぜこれが?」と思ってしまうものが選ばれていたりするのは、選ぶ人の個人的な好みが影響されているのですね。

有名な日本三大〇〇

それでは、有名な日本三大をご紹介します。

日本三大花火

①「全国花火競技大会」別名「大曲(おおまがり)の花火」

秋田県大仙市

(毎年8月第四土曜日)

明治43年(1910年)から続く花火大会です。

開催地である大仙市が以前は大曲市だったことから「大曲の花火」とも呼ばれています。

17時頃に開始される昼花火の部と、19時頃から開始される夜花火の部があり、選抜された28社が総合優勝である「内閣総理大臣賞」を競います。

②「土浦(つちうら)全国花火競技大会」

茨城県土浦市

(毎年10月第一土曜日)

大正14年(1925年)から続く花火大会です。

事前選考を行わず、業者も指定しない自由エントリー制の競技大会です。

総合優勝者には「内閣総理大臣賞」が贈られます。

③「長岡まつり大花火大会」

新潟県長岡市

(毎年8月2日、3日)

明治12年(1879年)から続く花火大会です。

8月1日~3日は「長岡まつり」です。

昭和20年(1945年)8月1日の長岡空襲からの復興を願い、昭和21年(1946年)8月1日に行われた戦災復興祭が「長岡まつり」の始まりです。

戦時中は中止されていた花火が昭和22年(1947年)に復活し、現在は2日・3日に花火大会が行われます。

「長岡大花火大会」や「長岡花火」とも呼ばれています。

関連:灯篭流しの意味とは?2025年の時期はいつ頃?灯篭流しの作り方!

関連:【平和の日】日本と世界の平和の日はいつ?一覧にまとめてみました

以上の三つが、現在は「日本三大花火」といわれていますが、江戸時代には以下の三つが日本三大花火といわれていたそうです。

①「水戸藩の水戸の花火」

いつからいつまで行われていたのかなど詳細は不明です。

現在、伝統を受け継ぐ花火大会はないようです。

②「甲府藩の市川の花火」

戦国時代に甲斐(現在の山梨県)の武将である武田信玄(たけだしんげん・1521年~1573年)が戦に用いた狼煙(のろし)が起源といわれています。

江戸時代の1786年に打ち上げ花火が打ち上げられ、日本三大花火と呼ばれるようになりました。

現在、毎年8月7日に、山梨県西八代郡で開催されている「神明の花火」が伝統を受け継いでいます。

③「三河吉田藩の吉田の花火」

戦国時代の狼煙が起源といわれています。

1558年に、武将である小原鎮実(おはらしげざね・生没不明)が吉田神社へ手筒花火を奉納したのが始まりといわれており、吉田神社は手筒花火の発祥の地です。

現在、7月中旬に、愛知県豊橋市の吉田神社で開催されている「豊橋祇園祭」が伝統を受け継いでいます。

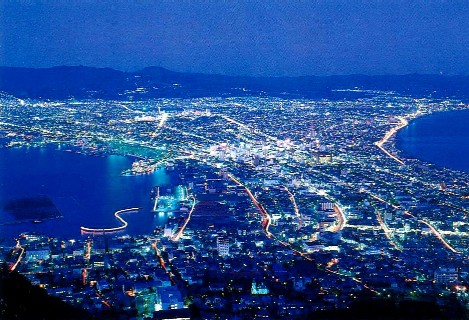

日本三大夜景

①「函館山から望む夜景」

北海道函館市

②「摩耶山掬星台(まやさんきくせいだい)から望む夜景」

兵庫県神戸市

③「稲佐山(いなさやま)から望む夜景」

長崎県長崎市

これらの場所の共通点は海と山に挟まれた場所であることと、山にロープウェイで登れることです。

以上の三つが「日本三大夜景」といわれていますが、2003年に夜景クラブの有志によって組織された非営利団体「新日本三大夜景・夜景100選事務局」が選定した「新日本三大夜景」もあります。

・訪れた人が感動するような夜景であること

・一定規模以上の観光地あるいは都市の近くにあること

・道程がある程度整備されていること

・展望施設として一般に開放されていること(宿泊施設・飲食店を除く)

などの選定基準があります。

「新日本三大夜景」は以下のとおりです。

①福岡県北九州市「皿倉山(さらくらやま)から望む夜景」

②奈良県奈良市「若草山から望む夜景」

③山梨県甲府市「山梨県笛吹川フルーツ公園から望む夜景」

日本三大祭り

①「祇園祭」

京都府京都市

八坂神社のお祭りです。

平安時代(794年~1185年)の860年代に日本各地で天変地異が続き、疫病が流行したことで、869年に朝廷が御霊会(ごりょうえ)を行ったのが、祇園祭のはじまりといわれています。

御霊会とは、天変地異や疫病などで思いがけない死を迎えた人の霊による祟りを防ぐための鎮魂の儀礼です。

②「天神祭」

大阪府大阪市

大阪天満宮のお祭りです。

大阪天満宮の御祭神(ごさいじん・祀られている神様)の菅原道真(すがわらのみちざね・845年~903年)に地域の平安と賑わいを見てもらい、今後のさらなる繁栄を祈願するお祭りです。

大阪天満宮が創建された949年の2年後、951年6月1日に「鉾流神事(ほこながししんじ)」が行われたのが天神祭の始まりとされています。

以上ふたつはほとんどの地域で一致しているようですが、最後のひとつは住んでいる地域によって答えが違うようです。

関東では東京都の「神田祭」

東北では青森県の「青森のねぶた祭」

九州では

福岡県の「博多祇園山笠」

長崎県の「長崎の長崎くんち」

佐賀県の「佐賀の唐津くんち」

を選ぶ人もいます。

関連:【2025年】有名な夏祭り一覧!日本の伝統的な夏のお祭りといえば

関連:【2025年】有名な春祭り一覧!日本の伝統的な春のお祭りといえば

日本三大温泉

歴史的背景や泉質などで選ばれているそうです。

①「熱海(あたみ)温泉」

静岡県熱海市

1500年以上の歴史を持つ温泉地です。

②「白浜(しらはま)温泉」

和歌山県白浜町

非常に歴史が古く、日本書紀には歴代天皇が訪れたと記載されています。

③「別府(べっぷ)温泉」

大分県別府市

入浴できる温泉湧出量としては世界一で、泉質の種類や源泉数も豊富です。

日本三大秘湯

人里離れた場所にあり、車や電車などでアクセスしづらい場所にある名泉、名湯を秘湯といいます。

①「谷地(やち)温泉」

青森県十和田市

八甲田山中腹にある温泉宿です。

400年以上の歴史を持つ湯治場です。

②「祖谷(いや)温泉」

徳島県三好市

祖谷渓沿いにある温泉宿です。

祖谷渓の谷底170mにある露天風呂には、ケーブルカーで降りることができます。

③「ニセコ温泉」

北海道磯谷郡

温泉宿の浴槽の下から温泉が湧いており、浴槽そのものが源泉となっています。

平成26年(2014年)に建物の老朽化で温泉宿が閉館しました。

温泉は湧いているのですが、入浴がいつ再開されるのかは不明です。

日本三大美肌の湯

お肌に対して良い効能がある温泉です。

①「嬉野(うれしの)温泉」

佐賀県嬉野市

ぬめりのあるお湯が特徴で、湯上りは一皮むけたようなつるつるスベスベのお肌になります。

②「斐乃上(ひのかみ)温泉」

島根県仁多郡

汚れを落とす力が強く肌触りが柔らかいのが特徴で、湯上りはお肌がつるつるになります。

③「喜連川(きつれがわ)温泉」

栃木県さくら市

トロトロしたお湯が特徴で、湯上りもお肌をしっとりと保湿してくれます。

日本三大名泉

室町時代(1336年~1573年)や江戸時代(1603年~1868年)に僧や儒学者が「名泉」として紹介したものです。

①「草津(くさつ)温泉」

群馬県吾妻郡

自然湧出量日本一を誇る温泉です。

②「有馬(ありま)温泉」

兵庫県神戸市

お湯は鉄分を含み空気に触れると茶褐色に変わる「金泉」と、無色透明の「銀泉」が湧きます。

③「下呂(げろ)温泉」

岐阜県下呂市

なめらかな肌触りが特徴で美肌効果があります。

日本三大古湯

古い歴史を持つ温泉です。

①「道後(どうご)温泉」

愛媛県松山市

万葉集にも登場する温泉です。近代では夏目漱石の「坊ちゃん」にも描かれています。

②「有馬(ありま)温泉」

兵庫県神戸市

日本書紀に登場する温泉で、631年にはすでに存在していたといわれています。

③「白浜(しらはま)温泉」

和歌山県白浜町

日本書紀に登場する温泉で、歴代天皇が訪れたと記載されています。

日本三大うどん

①「讃岐(さぬき)うどん」

香川県

讃岐とは現在の香川県のことです。

あっさりしたダシと、コシが強くモチモチした食感が特徴です。

②「稲庭(いなにわ)うどん」

秋田県

秋田県湯沢市稲庭町が発祥の、手延べ製法による干しうどんです。

平らな細麺で、しっかりしたコシとのどごしの良さが特徴です。

手延べ製法とは、太くまとめた麺生地を少しずつ延ばして、寝かせ(熟成)を繰り返しながら細くしていく製法です。

以上ふたつはほとんどの地域で一致しているようですが、最後のひとつは住んでいる地域や好みで答えが違うようです。

群馬県の「水沢(みずさわ)うどん」

長崎県の「五島(ごとう)うどん」

愛知県の「きしめん」

富山県の「氷見(ひみ)うどん」

を選ぶ人もいます。

日本三大庭園

優れた景勝を持つ三つの日本庭園のことで、日本三名園ともいいます。

①「兼六園(けんろくえん)」

石川県金沢市

江戸時代の1676年に加賀藩5代藩主の前田綱紀(まえだつなのり・1643年~1724年)が金沢城に面する傾斜地に別荘を建て、その周りを庭園にしたのがはじまりです。

その後、江戸時代に加賀藩の歴代藩主が何代にもわたって造り上げました。

1822年に、11代藩主の前田斉広(まえだなりなが・1782年~1824年)が依頼をした松平定信(まつだいらさだのぶ・1759年~1829年)によって「兼六園」と名付けられました。

11.7ヘクタールの広さがあり、国の特別名勝に指定されています。

②「後楽園(こうらくえん)」

岡山県岡山市

岡山藩主2代藩主の池田綱政(いけだつなまさ・1638年~1714年)が家臣である津田永忠(つだながただ・1640年~1707年)に命じて1687年から1700年にかけて造った庭園です。

岡山城の背後にあることから「御後園(ごこうえん)」または「後園(こうえん)」と呼ばれていましたが、明治4年(1871年)に「後楽園」と改名されました。

「岡山後楽園」とも呼ばれています。

14.4ヘクタールの広さがあり、国の特別名勝に指定されています。

③「偕楽園(かいらくえん)」

茨城県水戸市

水戸藩9代藩主の徳川斉昭(とくがわなりあき・1800年~1860年)が、千波湖(せんばこ)に面した場所に造った庭園です。

徳川斉昭は「領民と偕(とも)に楽しむ場にしたい」という願いから「偕楽園」と名付けました。

13ヘクタールの広さがあり、国の史跡及び名勝に指定されています。

日本三大がっかり名所

有名な観光地ではあるものの、訪れると期待外れでがっかりしてしまう名所です。

①「はりまや橋」

高知県高知市

もともとは堀川に架かる赤い欄干が美しい橋でしたが、堀川が埋め立てられ、橋も道路に埋め込まれてしまい、美しさがほとんど残っていないのが、がっかりする理由です。

②「札幌時計台」

思っていたよりも時計台が小さいのが、がっかりする一番の理由のようです。

③「オランダ坂」

長崎県長崎市

「オランダ坂」と呼ばれる坂が複数あるうえに、いずれも生活道路として使われている坂道なので、「ただの坂道」と思ってしまうのが、がっかりする理由のようです。

日本三大桜

いずれも大正11年(1922年)10月12日に桜の木として初めて国の天然記念物の指定を受けています。

①「三春滝桜(みはるたきざくら)」

推定樹齢は1000年以上といわれています。

エドヒガンザクラ系の紅枝垂桜(べにしだれざくら)です。

エドヒガンザクラとは、関東を中心に本州、四国、九州の山に自生する桜で、春のお彼岸(3月中旬)ごろに花が咲くのでこの名前になりました。

紅枝垂桜とは、花の色が濃い紅色で、枝が垂れ下がる形をした桜のことです。

②「神代桜(じんだいざくら)」

推定樹齢は2000年といわれています。

日本で最古・最大級のエドヒガンザクラです。

③「淡墨桜(うすずみざくら)」

推定樹齢は1500年以上といわれています。

エドヒガンザクラです。

日本三大瀑布

①「華厳(けごん)の滝」

滝の幅が7m、落差が97mの滝です。

滝の発見者が奈良時代から平安時代にかけての僧である勝道上人(しょうどうしょうにん・735年~817年)で、仏教の経典の「華厳経(けごんきょう)」から名づけたといわれています。

②「那智の滝」

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町

滝の幅は13m、落差が133mの滝です。

那智の滝は飛瀧神社(ひろうじんじゃ)のご神体で、古来より自然信仰の対象となっています。

飛瀧神社の境内には滝見台が設けられており、那智の滝を見ることができます。

以上ふたつは定番ですが、最後のひとつは人によって答えが違うようです。

茨城県久慈郡の「袋田の滝」

宮城県仙台市の「秋保大滝」

福島県南会津郡・新潟県南魚沼市の「三条の滝」

静岡県静岡市の「安倍の大滝」

富山県中新川郡の「称名滝」

静岡県富士宮市の「白糸の滝」

岐阜県大野郡の「白水滝」

兵庫県神戸市の「布引の滝」

を選ぶ人もいます。

日本三大鍾乳洞

①「龍泉洞(りゅうせんどう)」

岩手県岩泉町

昭和13年(1938年)に天然記念物に指定されています。

洞窟内には5種類のコウモリが生息しており、コウモリも龍泉洞とともに天然記念物に指定されています。

総延長は5㎞といわれていますが現在も調査が続いており、700mほどが公開されています。

②「龍河洞」

昭和9年(1934年)に天然記念物に指定されています。

総延長約4㎞のうち1㎞ほどが公開されています。

③「秋芳洞」

山口県秋芳町

対象11年(1922年)に天然記念物に指定されています。

総延長約10㎞のうち1㎞ほどが公開されています。

日本三大仏

江戸時代の日本三大仏は以下のとおりです。

①「奈良の大仏」

奈良県奈良市

東大寺にある大仏です。

正式名称は「東大寺盧舎那仏像(とうだいじるしゃなぶつぞう)」です。

745年に制作が開始され、752年に開眼供養(かいげんくよう・魂を入れる儀式)が行われ、完成しました。

その後、1180年と1567年、2回の戦によって焼失していますが、その都度再興されています。

昭和33年(1958年)に国宝に指定されました。

②「鎌倉大仏」

神奈川県川崎市

高徳院にある大仏です。

正式名称は「銅造阿弥陀如来坐像(どうぞうあみだにょらいざぞう)」です。

1238年に大仏と大仏殿の建立が始まり、1243年に開眼供養が行われ完成したといわれていますが、史料が少なく不明な点が多いそうです。

昭和33年(1958年)に国宝に指定されました。

③「京の大仏」

京都府京都市

方広寺にあった大仏です。

落雷や火災などで損壊、焼失するなどし4代目大仏まで再建されましたが、昭和48年(1973年)に火災で焼失して以降は再建されていません。

「京の大仏」が現存しないことから、現在「日本三大仏」のひとつは複数の候補があります。

兵庫県能福寺の「兵庫大仏」

富山県大佛寺の「高岡大仏」

岐阜県正法寺の「岐阜大仏」

東京都乗蓮寺の「東京大仏」

関連:奈良の大仏と鎌倉の大仏の違い。大きさ、重さ、材質などいろいろ比較!

日本三大砂丘

①「鳥取砂丘」

鳥取県鳥取市

南北2.4 km、東西16 kmに広がる砂丘で、昭和30年(1955年)に国の天然記念物に指定されています。

②「吹上(ふきあげ)砂丘」

鹿児島県西部

鹿児島県のいちき串木野市から日置市、南さつま市まで47km続く日本一長い砂丘です。

③「中田島(なかたじま)砂丘」

静岡県浜松市

南北約0.6km、東西約4kmに広がる砂丘です。

日本三大砂丘といえばこれら三つが有名ですが、地域や人によって吹上砂丘と中田島砂丘は以下のものと入れ替わることもあります。

山形県の「庄内(しょうない)砂丘」

千葉県の「九十九里浜(くじゅうくりはま)」

静岡県の「南遠大砂丘(なんえんだいさきゅう)」

日本三大松原

①「三保(みほ)の松原」

静岡県静岡市

平安時代から親しまれている景勝地です。

総延長約7㎞で、5万4000本の松林が生い茂る海浜と、駿河湾を挟んで望む富士山や伊豆半島の美しい眺めで有名です。

②「虹(にじ)の松原」

佐賀県唐津市

総延長約4.5 kmで、約100万本のクロマツの林が続き、海水浴場と隣接することでも知られています。

以上ふたつはほとんどの地域で一致しているようですが、最後のひとつは住んでいる地域によって答えが違うようです。

京都府の「天橋立(あまのはしだて)」

福井県の「気比(けひ)の松原」

兵庫県の「舞子(まいこ)の松原」

を選ぶ人もいます。

関連:天橋立の名前の意味と由来とは?股のぞき、かわらけ投げって何?

日本三大湖

①「琵琶湖(びわこ)」

滋賀県

日本で一番大きな湖です。

面積は約670平方キロメートル、滋賀県の面積の6分の1を占めています。

②「霞ヶ浦(かすみがうら)」

茨城県

面積は約220平方キロメートルで、日本で二番目に大きな湖です。

③「サロマ湖」

北海道

面積は約152 平方キロメートルで、日本で三番目に大きな湖です。汽水湖としては日本最大です。

汽水湖とは、海岸付近にあり、川の淡水と海の海水がまじりあっている湖のことです。

日本三大カルスト

カルストとは、水で溶けやすい石灰岩などの岩石で構成された大地が雨水や地表水、土壌水、地下水などによって侵食されてできた特有の地形や地下空間を指します。

「秋吉台(あきよしだい)」

山口県美祢市

面積54平方キロメートルで、日本で一番大きなカルストです。

「平尾台(ひらおだい)」

福岡県北東部

面積約12平方キロメートルで、日本で二番目に大きなカルストです。

「四国カルスト台地」

愛媛県・高知県

面積約11平方キロメートルで、日本で三番目に大きなカルストです。

日本三大急流

「富士川(ふじかわ)」

長野県、山梨県、静岡県

長野・山梨県境の南アルプスにある標高約2700mの鋸山(のこぎりやま)を水源とし、山梨県の西部、静岡県の東部を通り、駿河湾まで128kmにわたって流れていきます。

「球磨川(くまがわ)」

熊本県

熊本県球磨郡の奥地にある標高約1400mの水上村(みずかみむら)を水源とし、熊本・人吉盆地を通り、八代海まで115kmにわたって流れていきます。

「最上川(もがみがわ)」

山形県

山形県米沢市にある標高約2000m西吾妻山(にしあずまやま)を水源とし、米沢盆地、山形盆地、新庄盆地、庄内平野を通って、日本海まで229kmにわたって流れていきます。

日本三大清流

清流とは、清らかな川の流れを指す言葉です。

定義はありませんが、水質が良く、汚染が少ない川を清流と呼びます。

「四万十川(しまんとがわ)」

高知県

全長196km、流域面積2186平方キロメートルで、四国で最大の川です。

「長良川(ながらがわ)」

岐阜県、愛知県、三重県

全長166km、流域面積1985平方キロメートルです。

「柿田川(かきたがわ・かきだがわ)」

静岡県

全長は約1.2kmで、流域面積は不明、日本で一番短い一級河川です。

日本三大渓谷

「清津峡(きよつきょう)」

新潟県

清津川が形成した渓谷です。

「黒部峡谷(くろべきょうこく)」

富山県

黒部川が形成した渓谷で、日本で一番深い渓谷です。

「大杉谷(おおすぎだに)」

三重県

宮川が形成した渓谷です。

日本三大暴れ川

暴れ川とは、水害や洪水が多い川のことです。

「利根川(とねがわ)」

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、長野県

古来より、洪水や水害で流域には何度も大きな被害を与えています。

もともとは現在の東京湾に流れていく川でしたが、江戸時代に江戸を水害から守るために徳川家康が川の流れを変える工事を始め、約60年かけて現在の千葉県銚子市で太平洋に流れていくようになりました。

「筑後川(ちくごがわ)」

熊本県、大分県、福岡県、佐賀県

古来より、洪水や水害で流域には何度も大きな被害を与えています。

洪水が起こると一夜にして流域が荒地に変化するという伝承があり「一夜川」とも呼ばれています。

「吉野川(よしのがわ)」

高知県、徳島県

古来より、洪水や水害で流域には何度も大きな被害を与えています。

洪水によって流域には肥沃な土壌が運ばれ、江戸時代から明治時代にかけては吉野川の下流域で藍の栽培が盛んに行われていました。

3つの川をわんぱくな三兄弟にみたて、愛称として人名が付けられています。

●長男は利根川で「坂東太郎」

坂東は関東地方の古い呼び名で、関東一の大河であることからこの名前がつけられました。

●次男は筑後川で「筑紫次郎」

筑紫は九州北部の古い呼び名で、西日本最大級の川であることと、利根川に次ぐ大河であることからこの名前がつけられました。

●三男は吉野川で「四国三郎」

利根川、筑後川と並ぶ大河であることからこの名前がつけられました。

ほかにもたくさんの日本三大があります。

興味があるものを調べてみると、新しい発見があるかもしれません。

時代や住んでいる地域によって異なるものもあるので、今後も変化していくのでしょう。

これから旅行を計画している方は日本各地にある日本三大○○を廻ってみるのも楽しいかもしれませんね。

関連:うどんの発祥と歴史とは?有名なうどんの種類と好きなうどんランキング!

関連:日本の三大発明とは?あまり知られていない日本の三大発明品の歴史

関連:九州のお祭り「くんち」の語源や意味、由来とは?日本三大くんちとは?

コメント