お正月に飾られるもののひとつに「門松」があります。

お正月の準備をするときに「門松はいつから飾ればいいのかな?」「処分はどうしたらいいのかしら?」という疑問を持った方も多いのではないでしょうか?

今回は、門松の意味や由来、飾り方や処分方法についてわかりやすく解説しますので、お正月準備の参考になさってくださいね。

門松の意味や由来とは?

読み方は「かどまつ」です。

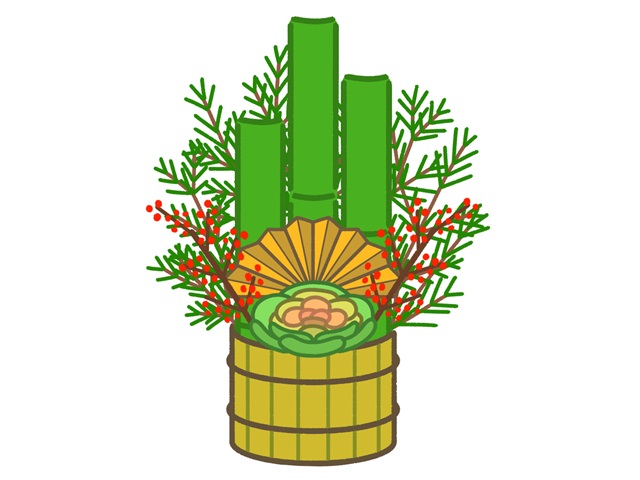

門松とは、竹や松で作られた正月飾りで、家の門の前などに左右一対を立てます。

「松飾り」

「飾り松」

「立て松」

とも言います。

年神様(としがみさま・毎年お正月に各家にやってくる豊作や幸せをもたらす神様)が迷うことなく家にいらっしゃるよう、目印になるのが門松と考えられています。

樹木には神様が宿ると考えられており、中でも松は「祀る(まつる)」につながることから、おめでたい樹木として正月の門松に使われるようになったといわれています。

門松といえば3本の竹を中心に、松や装飾があるので竹が本体だと思われがちですが、本体は松です。

竹を飾るのは、「竹」が長寿を象徴する植物だからです。

関東では竹の周りを短めの松で囲って仕上げるシンプルなものが主流です。

関西では竹の周りを長めの松で囲い、ハボタンや南天、熊笹などを飾って仕上げる華やかなものが主流です。

門松の由来は、平安時代(794年~1185年)の宮廷儀礼である「小松引き(こまつびき)」といわれています。

「小松引き」とは、その年最初の子の日(ねのひ)に外出して、小さな松の木を引き抜いて来ることで、長寿祈願のための習慣だったそうです。

「子の日」とは十二支の「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」を日にちに当てはめたもので、12日に1度訪れます。

カレンダー(日めくり)によっては記載されているものもありますので確認してみてください。

門松は平安時代後期に文献に初めて登場します。

当時は松だけを玄関に飾っていたようですが、室町時代になってから竹も一緒に飾られるようになったといわれています。

門松の竹の先端部は、斜めに切った「そぎ」と、真横に切った「寸胴(ずんどう)」の二種類あります。

「寸胴(左)」と「そぎ(右)」

「寸胴」は、「そぎ」が広まるまでは主流の切り方でした。

「そぎ」は、江戸時代に広まったといわれています。

徳川家康が生涯唯一の敗北をした1572年の三方ヶ原の戦いのあと、対戦相手の武田信玄に対して「次は首を斬るぞ」という念を込め、「竹」を「武田の首」に見立て削ぎ落したことから「そぎ」が誕生したといわれています。

そのため、江戸幕府があった関東では「そぎ」が主流になり、全国に広がりました。

現在は、全国的に「そぎ」が主流となっています。

また、「そぎ」と「寸胴」の使い分けとしては、

「そぎ」は竹の節の部分を斜めに切った切り口が笑い顔に見えることから「笑う門には福来る」という意味で飾ることがあります。

また、料亭や寄席など客商売をするところでは「中身がよく見えるように」と考えて「そぎ」を飾ることが多いですそうです。

「寸胴」は、竹を真横に切っているので、斜めに切る「そぎ」よりもお金が貯まりやすく貯蓄ができると考え、金融機関で飾っているところが多いです。

また、繁華街などでは「そぎ」の先端部がとがっていて危険だということや、人を傷つける道具として使われないように「寸胴」を使うことが増えているそうです。

門松は左右一対ですが、片方は黒松で「雄松(おまつ)」、もう片方が赤松で「雌松(めまつ)」と呼ばれています。

黒松は黒っぽい松で、葉が硬くて太く長いのが特徴です。

赤松は赤っぽい松で、葉が柔らかくて短く細いのが特徴です。

そして、左に雄松、右に雌松を置くのが決まりにですが、現在は赤松がほとんど使われず、黒松だけの門松が主流となっています。

門松の飾り方

門松は、「そぎ」と「寸胴」どちらも3本の竹が飾られており、3本はそれぞれ長さ(高さ)が異なります。

そして、二番目の長さの竹の位置によって3つのタイプがあります。

外こぼれ(外高)

門松を左右に飾った時、二番目の長さの竹が外側になるように飾ることを「外こぼれ」といいます。

「外高」「外飾り」「出飾り」ともいいます。

災いや邪気を外に追い出す意味があり、主に一般家庭で用いられる飾り方です。

また、嫁にいってほしい娘がいる場合や、自立して家を出てほしい子どもがいる場合も外こぼれにすると良いそうです。

※地域によっては、内こぼれを「外高」と呼びます。

内こぼれ(内高)

門松を左右に飾った時、二番目の長さの竹が内側になるように飾ることを「内こぼれ」といいます。

「内高」「内飾り」「迎え飾り」ともいいます。

福を招く、お客様を呼び込む意味があり、主に商店や会社の入り口で用いられる飾り方です。

また、嫁が来てほしい場合や、赤ちゃんが欲しい場合も内こぼれにすると良いそうです。

※地域によっては、内こぼれを「内高」と呼びます。

3つめのタイプ

特に呼び方はありませんが、1本が長くて、2本が同じ長さのものがあります。

この場合、長い1本の前に、同じ長さの2本を横並びに置いています。

このタイプは特に意味はないようです。

いつからいつまで飾る?

門松を設置するのは「松の内」の期間になります。

「松の内」とは正月飾りを飾っておく期間のことです。

12月13日は正月事始め(しょうがつことはじめ)といい、煤払い(すすはらい)や、松迎え(まつむかえ)など、お正月の準備を始める日と言われています。

関連:【2025年】「正月事始め」の意味や由来、煤払い・松迎えとは?お歳暮との関係

門松を飾るのは12月13日以降ならいつでも良いとされていますが、

12月29日は「二十苦」「苦松=苦が待つ」となり、

12月31日は「一夜飾り」「一日飾り」

として神様をおろそかにするので避けた方がいいです。

松の内が終わるのは地域によって異なり、関東はじめほとんどのy地域では1月7日、関西では1月15日となっています。

よって門松を飾る期間は、

関東はじめほとんどの地域では、12月13日~1月7日

関西では、12月13日~1月15日

ということになります。

ではなぜ、関東と関西では松の内の期間が違うのでしょうか?

松の内は、もともと日本全国で1月15日までと決められており、鏡開き(鏡餅を下げて食べること)が日本全国で1月20日に行われていました。

松の内は年神様が鏡餅に宿っていらっしゃるので、松の内が終わってから、鏡開きをするのです。

徳川家光

しかし、江戸時代(1603年~1868年)、慶安4年(1651年)4月20日に徳川三代将軍である家光が亡くなり、毎月20日は家光の月命日となりました。

そのため、徳川幕府のお膝元である関東では「月命日に鏡開きは良くない」ということで1月20日を避け、鏡開きを1月11日に行うようになりました。

しかし、1月11日は松の内です。

松の内は年神様がいらっしゃるのに鏡開きを行うのは失礼なのではないか?ということになり、1662年に徳川幕府が「1月7日をもって飾り納め」を指示する通達を出します。

そして、幕府のお膝元である関東では松の内が1月7日までとなり、正確に情報が伝わらなかった関西ではそれまで通りに松の内は1月15日までとなったといわれています。

明暦の大火

また、明暦3年(1657年)1月18日から1月20日までの3日間で、江戸の市街地がほとんど消失するほどの大火災が起こります。

「明暦の大火(めいれきのたいか)」と呼ばれているもので、それ以降、松飾りなどの燃えやすいものは早く片づけるように・・・ということで松の内の期間が短くなったという説もあります。

門松の処分方法は?

一般的な処分方法は、神社などで行われるどんど焼き(正月飾りなどを燃やして年神様をお見送りする風習)です。

どんど焼きは一般的に松の内が過ぎてから行われますので、お近くの神社でいつ行っているか確認して持っていきましょう。

また、どんど焼きを行わない神社でもお清めのあとにお焚き上げをしてくれますので、問い合わせてみてください。

門松は縁起物ですので、ゴミとして処分するのはなるべく避けたいところですが、様々な事情でゴミとして処分することもあるかもしれません。

その際は、塩で清めてからゴミに出すようにしましょう。

また、門松は粗大ごみのサイズになることもありますので、お住いの自治体の粗大ごみ処理の方法を確認してください。

竹のほうがメインのように見える門松ですが、もともとは松だけだったことがわかりましたね。

お正月は新しい一年が始まるおめでたい日です。

きちんと準備をして年神様をお迎えし、役目を終えた門松は感謝の気持ちで処分したいですね。

関連:しめ縄と紙垂の意味と由来とは?紙垂の簡単な作り方と付け方

関連:しめ縄、しめ飾り、正月飾りの違いとは?いつ取り換えていつまで飾りどのように処分する?

関連:【2025-2026年】年末年始の期間はいつからいつまで?

コメント