「年月日」は普通数字で表しますが、ほかの表現の仕方もあります。

たとえば、戊辰戦争の「戊辰(ぼしん)」や壬申の乱の「壬申(じんしん)」などがそうです。

これらを干支(えと)いいますが、我々の先祖は干支を使って表現してきたのですね。

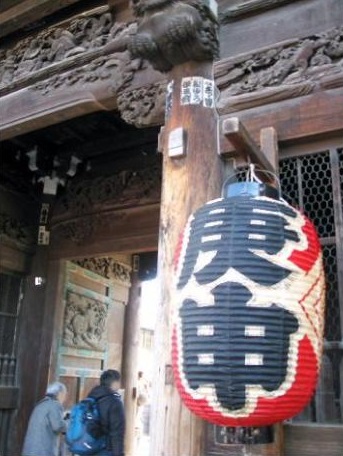

「庚申」も干支のひとつです。

今回は「庚申の日」の読み方や意味、2025年はいつなのか、などについてわかりやすく解説します。

「庚申の日」読み方と意味とは?

読み方は、

「かのえさるのひ」

または

「こうしんのひ」

です。

庚申は「干支(えと・かんし)」のひとつです。

干支は「十干十二支(じっかんじゅうにし)」という場合もあります。

「十干(じっかん)」とは、

・甲(こう・きのえ)

・乙(おつ・きのと)

・丙(へい・ひのえ)

・丁(てい・ひのと)

・戊(ぼ・つちのえ)

・己(き・つちのと)

・庚(こう・かのえ)

・辛(しん・かのと)

・壬(じん・みずのえ)

・癸(き・みずのと)

のことです。

「十二支(じゅうにし)」とは、

・子(ね)

・丑(うし)

・寅(とら)

・卯(う)

・辰(たつ)

・巳(み)

・午(うま)

・未(ひつじ)

・申(さる)

・酉(とり)

・戌(いぬ)

・亥(い)

のことです。

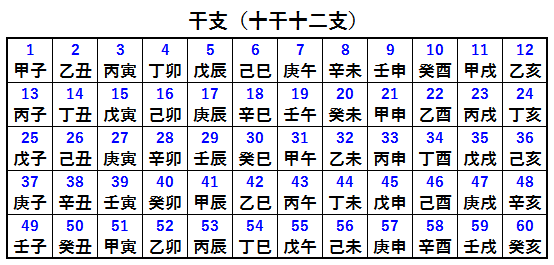

この十干と、十二支を組み合わせたものが干支(十干十二支)です。

1番目が「甲子(きのえね)」

2番目が「乙丑(きのとうし)」

3番目が「丙寅(ひのえとら)

4番目が「丁卯(ひのとう)」

5番目が「戊辰(つちのえたつ)」

・・・と続き、

60番目が「癸亥(みずのとい)」となり、以下の表のとおりになります。

「庚申」は、この組み合わせのうちのひとつで、57番目に巡ってくるのがわかりますね。

干支の組み合わせは60あるので、年に当てはめると60年で一巡し、日に当てはめると60日で一巡します。

つまり、「庚申の日」は60日に一度巡ってくることになります。

「庚申の日」の由来とは?

「庚申の日」は、平安時代に中国から伝来した「庚申信仰」からきています。

人の体内には「三尸(さんし)」という3匹の虫が潜んでいると考えられていました。

三尸とは、次の3匹の虫のことです。

●上尸(じょうし)

人の頭の中に潜み、首から上の病気を引き起こす虫

●中尸(ちゅうし)

人の腹の中に潜み、臓器の病気を引き起こす虫

●下尸(げし)

人の足の中に潜み、腰から下の病気を引き起こす虫

この三尸は人間の体の中にいて、人が死ねば自由になれるので人の寿命を縮めようと常々、隙を窺(うかが)っています。

しかし、普段は体内から出ることはできず、庚申の日だけ、人が眠っている間に体内から出ていくと考えられていました。

人が眠った後、三尸は天に昇って天帝(閻魔大王)に人間の悪行を報告するそうです。

三尸が悪行の報告すると閻魔大王は人の寿命を縮めてしまいます。

青面金剛

寿命を縮められては大変ですので、三尸を食べてしまうとされる青面金剛(しょうめんこんごう)を祀ったり、庚申の日には寝ずに過ごしたといわれています。

これを「庚申待(こうしんまち)」といい、寝ずに神仏に祈りを捧げたり、ただ起きているだけではつまらないので、夜通し和歌を詠んだり、お酒を飲んだり、みんなで集まって大騒ぎをしたりと、次第にお祭りへと発展した地域もあるそうです。

江戸時代ごろになると、庚申待を18回繰り返すと、その記録として「庚申塔」や「庚申天」と刻んだ石碑を建てるようになりました。

そのため、街中のいたるところに石碑が建てられましたが、明治時代になると「庚申信仰は迷信」という政府によって多くの石碑が破壊、撤去されたそうです。

現在でも存在する石碑は、明治政府による破壊、撤去を免れたものなのです。

「庚申の日」2025年はいつ?

60日ごとに巡ってくる庚申の日ですが、2025年は以下の日になります。

2月20日(木)

4月21日(月)

6月20日(金)

8月19日(火)

10月18日(土)

12月17日(水)

庚申の日には、縁日やお祭りを行う神社やお寺があります。

年に6回~7回の庚申の日に毎回行うところもあれば、年に一度だけ行うところもあるようですので、事前に確認しましょう。

年賀状の時期にしかあまり意識しない干支ですが、古くから日本人の生活に取り入れられていたのですね。

関連:【2025年】今年の干支は巳(へび)!干支の順番の由来と覚え方

関連:【縁日一覧】本当の「縁日」の意味とは?「縁日」と「お祭り」の違い

関連:月待ちの意味とは?どんな行事?月待信仰・月待ち講とは?月待塔って何?

コメント

コメント一覧 (6件)

閻魔大王じゃなくて天帝です。

コメントありがとうございます。

閻魔大王は天帝のことのようですね。

補足させていただきます。

ご指摘ありがとうございました。

私の住んでいる地区では同じ地区のお寺の住職にお願いして毎年庚申堂の前で庚申のお祭りをしています。以前は初庚申でしたがその時期はまだ寒いので第二の庚申、本年は3月13日に執り行われました。

寿命の延命の祈願というよりは、農村部ですのでどちらかというと申(さる)が山から実りをもたらすという意味で一年の豊作を祈念してご祈祷をするというように変わってきています。

お住まいの地域によって風習が少しずつ変わってきているということがわかり大変興味深く読ませていただきました。

貴重なコメントありがとうござました!

下尸の説明で「腰から上」とありますが「腰から下」ではありませんか?

腰から下の誤りでした。

ご指摘感謝いたします!