「お月見」といえば、ススキを飾ったり、お月様を見上げてお団子を食べたりするイベントを思い浮かべますが「お月見どろぼう」とは一体どんな風習なのでしょうか?

お月見のときに何かが盗まれるのでしょうか?

どろぼうって、悪いことなんですが・・・それが許されるのでしょうか?

今回は「お月見どろぼう」についてわかりやすく解説します!

お月見どろぼう 2026年はいつ?

お月見どろぼうは、お月見の日(中秋の名月または十五夜ともいう)に行います。

2026年のお月見は9月25日(金)です。

関連:十五夜の意味とは?2026年はいつ?中秋の名月との違いは?英語で何て言うの?

「お月見どろぼう」とはどんな風習?

お月見どろぼうは、中秋の名月に飾られているお月見のお供え物(お団子)を、子どもたちが盗む風習です。

昔、子どもたちは月からの使者と考えられており、この日に限って盗むことが許されていたそうです。

また、

「子どもたちにお団子を盗まれることは縁起が良く、農作物が豊作になる」

「子どもたちがお供えを食べることで、神様が召し上がったという意味になる」

「盗んだお団子を食べた子どもは長者になる」

「七軒盗んで食べると縁起が良い」

などともいわれています。

子どもたちは、竿のような長い棒の先に、針や針金をつけ、それを使ってお団子を盗むので、お団子を縁側の盗みやすい場所に置いていたそうです。

現在でも子どもたちが「お月見ください!」「お月見どろぼうでーす!」などと声をかけて各家を周り、お団子やお菓子をもらう風習が残っている地域があります。

お月見どろぼうの起源や発祥とは?

お月見どろぼうの歴史は書物などに残されていません。

そのため、起源や発祥はわかっていませんが、江戸時代(1603年~1868年)ごろからあったのではないかといわれています。

他人の畑の芋を、盗めるだけ盗む!というものではなく、道から片足だけ踏み込んだ範囲で・・・という暗黙の約束があったそうです。

芋を盗まれても「お月様が持って行ってくださった」ということで縁起が良く、盗まれた畑は豊作になるともいわれていました。

そのため、芋を盗まれた畑の持ち主も喜んでいたそうです。

そのうち、畑の芋がお月見のお供え物であるお団子へ変化し、お団子を盗まれたら縁起が良い、農作物が豊作になると言われるようになりました。

そして、子どもたちは月の使者と考えられていたことが結びついて「お月見どろぼう」という風習が出来あがったといわれています。

どこの地域のイベント?

お月見どろぼうにお団子を盗まれたら豊作になる・・・ということから、昔は日本各地の農村部で行われていたそうです。

現在でも、福島県、茨城県、東京都、静岡県、千葉県、山梨県、愛知県、奈良県、大阪府、大分県、鹿児島県、沖縄県など日本各地で行われているそうです。

中でも有名なのは愛知県日進市、愛知県名古屋市、三重県四日市市などです。

以下のように地域によってイベントのはさまざまです。

イベント当日は、お天気が雨だったとしても、小雨程度なら予定通り行う地域が多いようです。

多くの地域

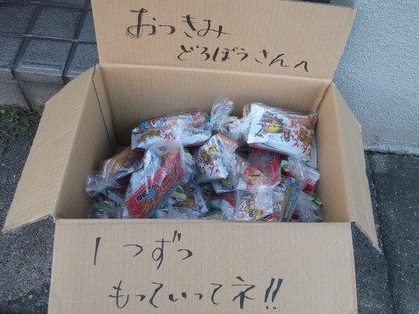

各家庭がお団子やお菓子などを玄関先や庭先などに準備しておき、やってきた子どもたちに自由に持ち帰ってもらったり、配ったりします。

東京近郊の農村

棒の先を細く削り、その棒で団子を突いて盗るので「団子突き」や「団子差し」ともいいます。

静岡県の一部地域

米粉を使って、真ん中をくぼませた「へそ餅」を作り、お月さまにお供えしておくと、子どもたちが長い竿の先に鉤(かぎ)をつけて「へそ餅」を盗って行きます。

大阪府岸和田市

軒先に団子を吊るしておくと、子どもたちが竹や木の棒で突いて盗っていきます。

お月見どろぼうがどういうものかわかりましたね。

現在は子どもたちが各家を周ってお団子やお菓子をもらうということで、ハロウィンを想像するとわかりやすいかもしれませんね。

中秋の名月の日は、月明かりが道を照らしてくれます。

今は街灯などがあるので月が出ていなくても困りませんが、昔は月明かりを頼りにお月見どろぼうをしていたのでしょうね。

関連:【2026年】十五夜の意味とは?中秋の名月との違いは?食べ物と飾りの意味

関連:【2026年】十六夜の意味と由来、読み方とは?いつの季語?

関連:日本のハロウィンはいつから定着した?起源と歴史。海外との違いとは?

関連:どろぼうはなぜ唐草模様の風呂敷を使うの?意味や由来とは?

コメント

コメント一覧 (6件)

地蔵盆も調べて下さい。

(地蔵は子供の守り仏と言われています)

地蔵盆も子供たちにお供え物を分け与える日に成ります。

コメントありがとうございます。

地蔵盆につきましては以下の記事まとめておりますのでご覧いただけると幸いです。

https://jpnculture.net/jizoubon/

小さいころ愛知県長久手市(限りなく名古屋に近い所)に住んでいて、そこでもお月見泥棒の風習がありました。

私は親にやらせてもらえなかったので参加したことがないですが、やらせてもらえる子はちょっと羨ましかったですね。

岩手県にもかなり地域限定ですがありました。その家の人に見みられないようにお供え物を取るのが必須で、数日前から子ども同士でお供えしている家の情報交換をし、当日は縁側の下を這って行ったり、壁伝いに歩いたりして集めました。主に、ブドウやリンゴ、クリ、ダンゴなどで、収穫物は皆で分けて食べました。ただ、十五夜の行事としての記憶しかなく、月見泥棒という呼び方は最近知りました。お供えをした家では、お月さんに取られたといって喜んでいたように思います。

岩手県にもお月見泥棒と似た風習があるんですね。

貴重な経験談ありがとうございました。

鹿児島県与論島にも同様の風習が残っているようです。

方言で「トゥンガモーキャー」もしくは「トゥンガトゥンガ」といい、

島全体の風習のようですね。昔は子供だけで夜に家々を回っていたようですが、

最近は保護者も同伴して夜に回っているようです。大きなゴミ袋いっぱい集める

子もいるみたい。子供にしたら最高の日でしょうね。