子どものころ、願い事を書いた短冊を笹につるし、色とりどりの折り紙で七夕飾りを作った思い出がありますよね。

大人になって、織姫と彦星が七夕の夜だけ再会できるということからロマンチックな1日というイメージを抱いた方もいらっしゃるかもしれません。

今回は、七夕の由来や、五色の短冊と七夕飾りの意味、作り方をご紹介します!

七夕とは?

読み方は「たなばた」または「しちせき」です。

七夕は五節句(ごせっく)のひとつです。

五節句とは以下の五つの節句のことです。

1月7日「人日(じんじつ)の節句」

3月3日「上巳(じょうし)の節句」

5月5日「端午(たんご)の節句」

7月7日「七夕(しちせき)の節句」

9月9日「重陽(ちょうよう)の節句」

五節句は、中国の唐の時代(618年~907年)にはすでに制度として整えられており、日本へは奈良時代に伝わって宮中行事になったと言われています。

五節句の詳細については以下の記事を御覧ください。

関連:『五節句』はいつ?意味や由来とは?それぞれの別名と食べ物

七夕は、旧暦のころは7月7日に行われていました。

現在の新暦とは一ヶ月ほどのずれがあり、換算すると8月ごろ行われていたということになります。

明治5年(1872年)に新暦に変わってからは、旧暦の日付をそのまま引き継いで7月7日で行っているところと、季節感を合わせるため一ヶ月ずらして8月7日に行っているところがあります。

関連:「お盆」や「七夕」の時期が地域によって違うのはなぜ?7月と8月の地域はどこ?

七夕の由来とは?

七夕の由来は以下とおりです。

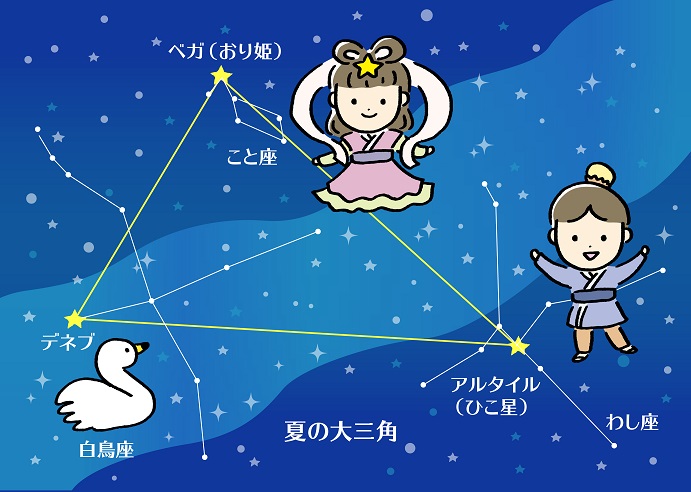

「織姫(おりひめ)」は、こと座のベガのことで、裁縫の仕事をつかさどる星です。

「彦星(ひこぼし)」は、わし座のアルタイルのことで、農業の仕事をつかさどる星です。

織姫と彦星は、旧暦7月7日に天の川をはさんで最も光り輝いて見えることから、中国ではこの日を一年に一度のめぐり逢いの日と考えました。

そして、「織姫と彦星はとても仲の良い夫婦でしたが、お互いに好きになりすぎて仕事が手につかなくなってしまい、それを見た神様が怒って、天の川を挟んで織姫と彦星を離れ離れにし、7月7日にだけ逢えるようにした。」という伝説が生まれたといわれています。

織姫と彦星の伝説から、中国ではベガのことを「織女(しゅくじょ)星」といい、裁縫の仕事をつかさどる星と考えました。

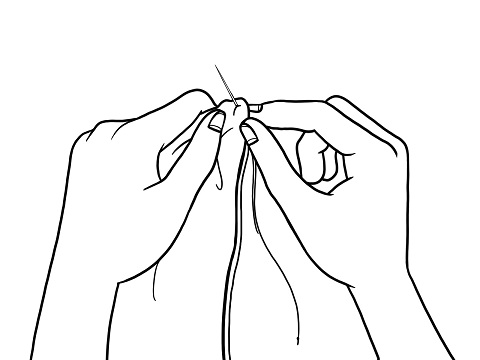

そして、7月7日に織女星にあやかって裁縫が上達するように祈る「乞巧奠(きこうでん)」という風習が生まれました。

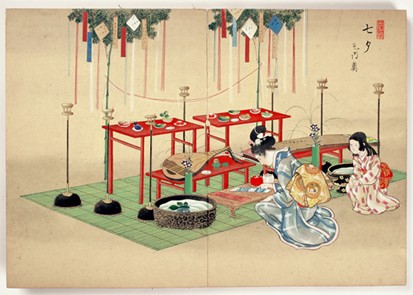

乞巧奠では、庭先の祭壇に針や糸などの裁縫道具をお供えし、星に祈りをささげました。

やがて芸事や書道などの上達も願うようになったそうです。

「乞巧奠」は奈良時代(710年~794年)ごろに日本に伝わったといわれています。

日本では昔、乙女が着物を織って棚に供え、神様を迎えて豊作を祈ったり、人々の穢(けが)れを祓う「棚機(たなばた)」という禊(みそぎ)の神事が行われていました。

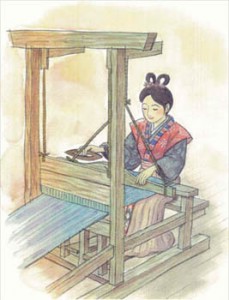

神事に選ばれた乙女は「棚機女(たなばたつめ)」と呼ばれ、清い水辺にある機屋(はたや)に籠って神様のために心を込めて着物を織ったそうです。

その時使われたのが「棚機(たなばた)」という織り機です。

仏教が日本に伝わると「棚機」はお盆を迎える準備として7月7日の夜に行われるようになりました。

そして、この「棚機」の神事と「乞巧奠」が融合し、日本でも宮中行事として7月7日の七夕に女性が機織りや裁縫の上達を願うようになったといわれています。

その後、裁縫だけでなく芸事などの上達を願ったり、季節の野菜や果物などを供えて星を眺めながら音楽や歌を詠んで楽しむようになりました。

そして、江戸時代(1603年~1868年)初期に江戸幕府が五節句を公的な行事として定めたことで庶民にも七夕の風習が広まりました。

「七夕」を「しちせき」ではなく「たなばた」と当て字で読むのは「棚機(たなばた)」から来ていると考えられています。

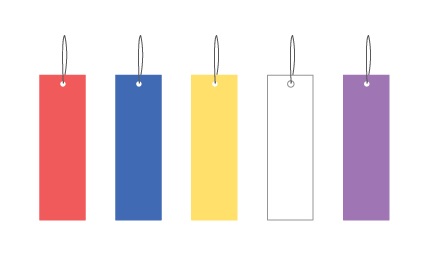

五色の短冊の色の意味

七夕の歌に「五色の短冊~私が書いた♪」という歌詞があるように、短冊の色は五色には意味があります。

これは、中国の五行説(ごぎょうせつ・万物は木・火・土・金・水の5種類の元素からなるものという考え方)からきており、以下のように五色にはそれぞれ意味が当てはめられています。

| 色 | 五元素 | 意味 |

| 緑(青) | 木 | 徳を積む、人間力を高める |

| 赤 | 火 | 父母や先祖への感謝の気持ち |

| 黄 | 土 | 人を信じ、友人知人を大切にする |

| 白 | 金 | 義務や決まりを守る |

| 黒(紫) | 水 | 学業の向上を願う |

また、5種類の色は万物を構成する元素であることから、これらの五色が揃うと「魔除け」として威力を発揮すると言われており、鯉のぼりの吹き流しにも使われています。

関連:【鯉のぼり】各部の名称とは?種類(まごい・ひごい・吹き流し)と色の意味

関連:陰陽五行説を簡単にわかりやすく解説します!陰陽五行説の意味や由来とは?

七夕飾りの意味と作り方(折り紙)

七夕では、色とりどりの七夕飾りを吊るしますが、その意味と作り方は以下のとおりになります。

紙衣・神衣(かみこ・かみごろも)

棚機女が織った衣を表しており、裁縫が上達を願う、着るものに困らないという意味があります。

また、紙衣が身代わりとなって災いを受けてくれるといわれており、厄除けの意味もあります。

巾着(きんちゃく)

巾着は昔のお財布を表しており、金運上昇と商売繁盛を願う飾りです。

ほかに、貯蓄、節約、倹約の心を養ったり、巾着の口をしっかり結ぶことで無駄遣いをしないようにという意味もあります。

財布

巾着と同じ意味があります。

天の川(網飾り)

天の川を表しています。

投網(とあみ)

魚を獲る網の形をしていることから、豊漁を願います。

他に、網で幸運を集める、幸運を手繰り寄せるという意味もあります。

網飾りの一種です。

屑籠(くずかご)

七夕飾りを作る時に出た紙くずを入れて吊るすことから、節約と整理整頓ができるよう願う飾りです。

網飾りの一種です。

吹き流し

吹き流しは、織姫にお供えした織り糸に見立てています。裁縫や芸事が上達するよう願う飾りです。

くす玉の吹き流し

中国では、くす玉の中に薬草を入れて魔除けの意味で飾っていたそうです。

日本では、昭和21年(1946年)ごろに宮城県仙台市の商人が、くす玉を庭に咲くダリアの花を見て七夕飾りにしてみようと考え、吹き流しの上につけたそうです。

その後、ダリアの花のように美しく華やかなくす玉は日本全国に広がりました。

折り鶴・千羽鶴

鶴は長寿の象徴とされており、長生きできるように願って飾ります。

作り方はわかりますね。

貝飾り(かいかざり)・貝つづり

貝飾りは貝を表しており、魚や貝の豊漁を願います。

また、貝つづりは、貝飾りをつなげたもので、海の恵みをたくさん受けられるようにという願いが込められています。

輪飾り・輪つなぎ

星が連なる天の川を象徴しています。

輪っかを作って繋げることから「願いが消えず繋がる」という意味があり、人、夢、願いが繋がるよう願って飾ります。

短冊の色の五色で作れば魔除けの意味を持ちます。

作り方はわかりますね。

ちょうちん

ちょうちんが、周囲を明るく照らすことから、魔除けの意味があるといわれていたり、心を明るく照らしてくれるという意味があるともいわれています。

ほかにも短冊を書かれた願い事を明るく照らす意味があるといわれています。

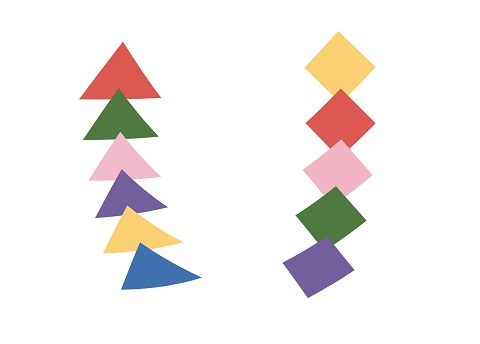

三角つづり(つなぎ)・四角つづり(つなぎ)

昔は三角形や四角形の布で作っており、裁縫の上達するようにという願いが込められています。

短冊の色の五色で作れば魔除けの意味を持ちます。

三角つづりは、折り紙を三角形に切って簡単に作れますね。

また、四角つづりも折り紙を四角形に切って同じように作ります。

また、次に紹介するひし形つづりのことを四角つづりという場合があり、作り方に区別はありません。

ひし形飾り・ひし形つづり(つなぎ)

星が連なるを表した飾りです。天の川を表現しています。

星飾り・星つづり

願いがお星さまに届きますようにという願いが込めて飾ります。

スイカ・茄子・きゅうり

七夕の時期に旬を迎えるスイカや茄子、きゅうりを飾るのは、豊作を祈る意味があります。

また、神様へのお供えという意味もあります。

織姫と彦星

七夕の主役ということで飾ります。

扇つづり

畳んでいるものを広げる様子から、未来が開いていきますようにという願いが込めて飾ります。

笹や竹に吊るす意味

短冊や七夕飾りを笹や竹に吊るすのはなぜなのでしょうか?

笹や竹は、中が空洞になっているので神様が宿る植物と考えられており、神聖なものとして扱われていたそうです。

また、冬でも青々として成長が早く、生命力が強いことから、邪気払いの力があるとして飾られてきました。

まっすぐに天に向かって伸びて行くことから、願いが星に届きますようにという意味もあり、短冊や七夕飾りを吊るすようになったといわれています。

七夕に願い事をするのはなぜ?

七夕に願い事をするのは、先ほど紹介した「乞巧奠(きこうでん)」が由来です。

乞巧奠では裁縫や芸事、書道などの習い事の上達を織姫に願いましたが、現在は、裁縫や習い事以外にも色いろなことを願います。

七夕の願い事が叶う方法と書き方の例

では、願い事を叶えるにはどうすればいいのでしょうか?

短冊に願い事を書くときは、 五色の短冊の色と意味に沿った願い事を書くと良いとされています。

たとえば、

●緑(青)の短冊

徳を積む、人間力を高めるという意味があるので「困っている人を助けられますように」と願います。

●赤の短冊

父母や先祖への感謝の気持ちという意味があるので「おばあちゃんが元気に過ごせますように」と願います。

●黄色い短冊

信頼、友人知人を大切にするという意味があるので「お友達とずっと仲良く過ごせますように」と願います。

●白い短冊

義務や決まりを守るという意味のあるので「寝坊しないようにして遅刻を減らせますように」と願います。

●黒(紫)の短冊

学業向上という意味があるので「漢字をたくさん覚えられますように」と願います。

このように風に使い分けましょう。

また、願い事は 「○○になります」と断言して書くと叶いやすくなるそうです。

「こうします!」と断言することによって、無意識のうちに「願いを叶えよう」と考えるようになり、行動や気持ちに変化が起こるようですよ。

たとえば、先ほどのお願い事では、

「漢字をたくさん覚えられますように」

より

「漢字をたくさん覚えます」

と書いたほうがいいですね。

一年に一度だけ織姫と彦星が逢えることから、ロマンチックなイメージが強い七夕ですが、本来は裁縫が上達するよう願う行事だったのですね。

短冊の色や七夕飾りにもそれぞれ意味があることがわかりましたので、子どもたちにもそのことを伝えながら一緒に作るとより楽しめるのではないでしょうか?

みなさんの願いが天に届くといいですね!

関連:七夕の歌「笹の葉さらさら」の歌詞の意味とは?のきば、金銀砂子、五色って何?

関連:【2025年】七夕の節句の読み方と意味、歴史とは?別名は?食べ物はそうめん?

コメント