日本の代表的な料理として外国人観光客にも人気がある天ぷらですが、日本発祥の食べ物ではないことをご存知ですか?

世界中で「天ぷら=日本食」として広まっていますが、もともとは外国から伝わってきた食べ物なんだそうですよ。

今回は、天ぷらについて解説します。

天ぷらとは?

天ぷらとは、魚介や野菜などの食材に衣をつけて、油で揚げる料理です。

関東風の天ぷらは、卵と小麦粉を水で溶いた衣をつけ、ゴマ油で揚げます。

関西風の天ぷらは、卵を使わずに小麦粉を水で溶いた衣をつけ、サラダ油で揚げます。

関東風は、主に魚を天ぷらにしていたため、魚の臭みをとるためにゴマ油を使い、ダシのきいたツユにつけて食べるようなったといわれています。

関西風は、主に野菜を天ぷらにしていたため、野菜の味を生かすため綿実油(めんじつゆ・ワタの種子を原料とした油)や大豆油(だいずゆ・大豆の種子を原料とした油)で揚げ、野菜の味を味わえるよう塩をつけて食べるようになったといわれています。

現在はサラダ油で揚げます。

サラダ油は精製された植物油の一種で、菜種、綿実、大豆、ごま、ひまわり、とうもろこし、米などが原料です。

現在は関東風・関西風どちらも全国に広まってはいますが、関西風は主に関西地域で食べられていて、全国的には関東風の天ぷらが一般的のようです。

関連:関東と関西の違い!食べ物や言葉、文化の違いをまとめてみました!

天ぷらの発祥や歴史

天ぷらは、ペルシア(現在のイラン)が発祥といわれています。

6世紀ごろのペルシアでは牛肉の煮込み料理がよく食べられており、特に船乗りたちが保存食としていました。

しかし、キリスト教で肉を食べることが禁じられた期間があったことなどから、船乗りが船上で作る際にアレンジを加えたことで、魚に小麦粉をつけ揚げた料理となり、船乗りによってヨーロッパ全域へ広がっていったようです。

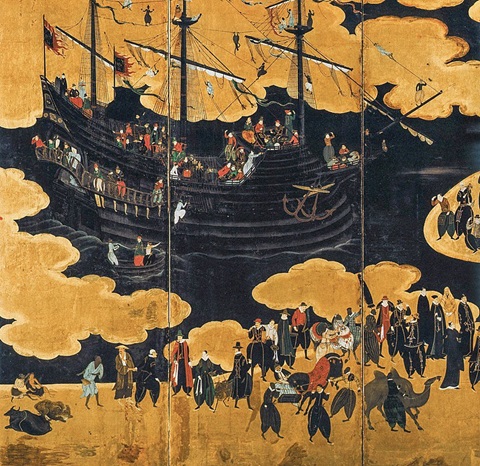

そして、室町時代(1336年~1573年)に鉄砲の伝来(1543年)などとともにその調理法が、ポルトガル人によって日本へ伝えらました。

当時書かれた「南蛮料理書」という書物には、衣をつけて揚げた魚のレシピが載っています。

この当時の日本では、油は大変貴重なもので、調理の際に大量の油を使用する天ぷらは高級品でめったに食べることはできませんでした。

また、日本の天ぷらの発祥は長崎といわれています。

安土桃山時代(1573年~1603年)にポルトガル人が長崎に伝えたといわれており、水を使わずに小麦粉、酒、砂糖、卵、塩を混ぜた衣をつけて油で揚げたそうです。

長崎天ぷら

出典:農林水産省Webサイト

現在も「長崎天ぷら」と呼ばれています。

衣に砂糖など調味料を加えたフリッターのようなもので、一般的な天ぷらとは少々異なるようですが、この長崎天ぷらが、日本の天ぷらの起源ともいわれています。

フリッター

その後長崎天ぷらは関西へ伝わり、野菜に衣をつけて揚げる天ぷらや、魚のすり身に衣を付けずに素揚げしたものが作られていたようです。

魚のすり身に衣を付けずに素揚げしたものとは、「さつま揚げ」や「じゃこ天」のことで、関西では「天ぷら」と呼びます。

つまり、関西で二種類の「天ぷら」があるということになりますね。

関西の天ぷら(さつま揚げ)

江戸時代(1603年~1868年)になると、衣をつけて油で揚げる天ぷらが、関西から関東へ伝わります。

この頃、油の生産量が増え、天ぷらは江戸の庶民の間でも広がっていきました。

江戸の天ぷらの材料は、こはだ、芝エビ、あなごなど、江戸の海で獲れた魚介類が中心で、魚の臭みをとるためにゴマ油を使い、天つゆや大根おろしで食べていました。

また、江戸では魚介類を揚げたものを「天ぷら」または「ごま揚げ」と呼び、野菜を揚げたものを「揚げもの」や「精進揚げ(しょうじんあげ)」と呼んでいました。

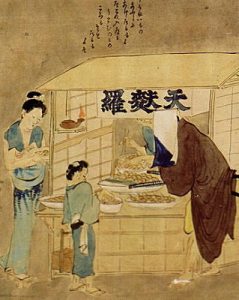

この頃は、屋台で揚げたての天ぷらを串に刺して立ち食いをするスタイルで提供されていたそうです。

江戸時代の終わりごろ、屋台ではなく料亭や専門店などの店舗を構えるようになり、明治時代(1868年~1912年)になると、天ぷら専門店や料亭などで提供されるようになりました。

そして、関東大震災(大正12年・1923年)で職を失った職人が日本各地へ移り住み、江戸前の天ぷらを広めたといわれています。

また、江戸から全国へ広まるのと同じころ、関西の職人が東京へ移り住み、東西の職人たちが交流をする中で、魚のすり身に衣を付けずに素揚げした「さつま揚げ」が関東にも広がったそうです。

その後、天ぷらは料亭や専門店だけではなく、総菜屋などでも提供されるようになり、子どものおやつや軽食として気軽に食べられるようになりました。

てんぷらが文献に登場したのは江戸時代の寛文9年(1669年)の「料理食道記」という書物の中に「てんふら」という名称で書き記されたのが最初です。

詳細は不明ですが、

「てんふら 小鳥たたきて鎌倉、えび、くるみ、くずたまり」

と記されているそうです。

また、寛延元年(1748年)の「歌仙の組糸」という書物には、

「てんふらは、何魚にでも饂飩(うどん)の粉まぶして、油にて揚る也。但前にあるきくの葉てんふら、又牛蒡(ごぼう)、蓮根、長いも其他何にでもてんふらにせんには、饂飩の粉を水醤油とき塗付て揚る也」

と記されており、この頃には現在と同様の天ぷらが食べられていたようです。

さつまあげ

余談となりますが、「食材を油で揚げる」という調理方法は精進料理などではすでに日本で確立されており、その揚げ物と天ぷらが混同され、現在でも西日本ではさつまあげや、じゃこ天のような、魚のすり身を油で揚げたものも「天ぷら」と呼びます。

天ぷらの語源とは?

天ぷらの語源は、以下のように諸説あります。

temporas(テンポラ)が語源という説

ポルトガル語で「四季の斎日」という意味があるtemporasが由来という説。

”四季の斎日”とはキリスト教の行事で、季節のはじめの数日間に祈りを捧げ、節食する習慣のことです。

この期間は肉を食べることが禁じられているので、魚などに小麦粉の衣をつけた料理を食べていたそうです。

temperar(テンペロ)が語源という説

ポルトガル語で「料理」や「調味料と」いう意味があるtemperarが由来という説。

templo(テンプロ)が語源という説

ポルトガル語で「寺院」や「教会」という意味があるtemploが由来という説。

お寺や教会では昔から精進料理として油で揚げる調理法があり、「temploで作られた料理=寺の精進料理」となったようです。

templo(テンプロ)が語源という説

スペイン語で「天上の日」という意味があるtemploが由来という説。

天上の日とは、鳥や獣の肉が禁じられ、魚の揚げ物を食べる日です。

temporras(テンポラス)が語源という説

ポルトガル語で「金曜日の祭り」という意味があるtemporrasが由来という説。

キリスト教では金曜日には肉を食べることが禁じられ、魚などに小麦粉の衣をつけた料理を食べていたそうです。

temperāre(テンペラ)が語源という説

絵具のテンペラが由来という説。

テンペラという絵具は「混ぜ合わせる」という意味のラテン語が語源です。

天ぷらも小麦粉と水などを混ぜ合わせるからではないかといわれています。

あぶらの当て字が語源という説

あぶらを当て字で「天(あ)麩(ぶ)羅(ら)」と言っていたのを「天麩羅(てんぷら)」と別の読み方にしたという説。

漢字「天婦羅」と「天麩羅」の由来と違い

漢字の「天婦羅」と「天麩羅」は、どちらも当て字です。

まず「天麩羅」についてです。

先ほど説明したように、天ぷらの語源は「あぶらの当て字が語源という説」として「天(あ)麩(ぶ)羅(ら)=天麩羅(てんぷら)」というのがありますが、あくまで「説」であって明確なことはわかっていません。

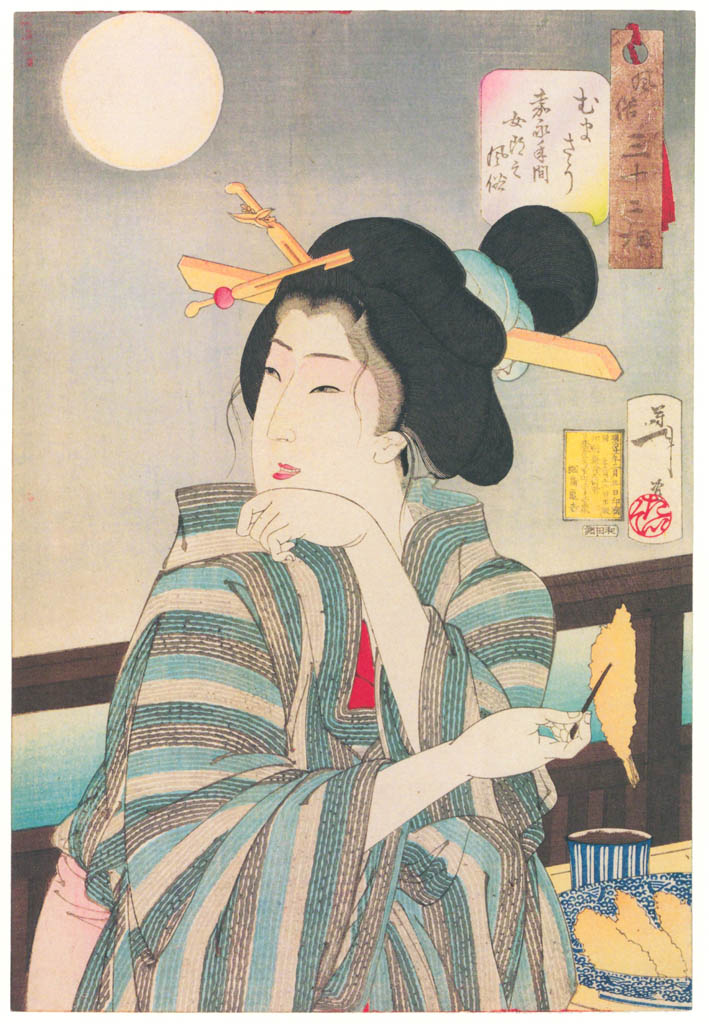

山東京伝

それとは別に、江戸時代の浮世絵師であり作家の山東京伝(さんとうきょうでん・1761年~1816年)が「てんぷら」に「天麩羅」という漢字を当てたという説があります。

それぞれの漢字の意味は以下のとおりです。

天=天竺(てんじく・インドの旧名)

麩=小麦粉

羅=薄い衣

「天竺から来た人が売る、小麦粉の薄い衣をかけたもの」という意味を持たせたといわれていますが、一説には、山東京伝が言葉遊びで漢字を当てただけともいわれています。

「天婦羅」については「天麩羅」の当て字を変えたもので、誰がいつ使い始めたのかなど詳細は不明です。

天ぷらの種類

天ぷらには数多くの種類があります。

野菜の天ぷら

れんこん、サツマイモ、なす、かぼちゃ、人参、ごぼう、いんげん、とうもろこしなど

きのこの天ぷら

しいたけ、エリンギ、マイタケなど

魚介の天ぷら

えび、いか、あなご、キス、タコ、タラ、カツオなど

練り物の天ぷら

ちくわ、カニカマ、魚肉ソーセージなど

肉の天ぷら

鶏肉、豚肉、ソーセージなど

変わり種の天ぷら

アイスクリーム、もずく、もみじなど

かき揚げとの違いとは?

天ぷらとかき揚げの違いは調理の過程です。

かき揚げ

かき揚げは、 魚介類や野菜などを小さく切り、混ぜ合わせて衣でまとめ、油で揚げたものです。

また、 食材は一種類のみの場合と複数の場合があります。

天ぷらは、 魚介類や野菜などを食べやすい大きさ、揚げやすい大きさに切り、衣をつけ、油であげたものです。

かき揚げのように、小さく切ったり、混ぜ合わせることはありません。

また、 食材をひとつずつ衣につけて油で揚げます。

「かき揚げ」という名前は「かき混ぜて揚げる」ことからきているそうです。

また、かき揚げは、天ぷらの一種ですので「天ぷら」と呼ぶこともあります。

食材を揚げる料理はほかに「フライ」や「唐揚げ」があります。

フライとの違いとは?

天ぷらとフライの大きな違いは、食材につける衣です。

すでに説明した通り、

関東風の天ぷらは、卵と小麦粉を水で溶いた衣をつけ、ゴマ油で揚げます。

関西風の天ぷらは、小麦粉を水で溶いた衣をつけ、サラダ油で揚げます。

フライは、小麦粉、溶き卵、パン粉の順で衣をつけ、油で揚げます。油の種類に特に決まりはありません。

パン粉を使うことでサクッとした食感に仕上がります。

フライは、「油をたっぷり使って揚げる」という意味の英語「deep-fry」が由来といわれています。

唐揚げとの違いとは?

天ぷらと唐揚げの大きな違いは、食材につける衣です。

唐揚げは、食材に直接小麦粉または片栗粉を薄くまぶして油で揚げます。油の種類の特に決まりはありません。

天ぷらは、水で溶いた衣ですが、唐揚げは水で溶くことはしません。

徳川家康と天ぷら

徳川家康(とくがわいえやす・1543年~1616年、江戸幕府初代将軍)の死因は諸説あり、有名な説に「天ぷらの食べ過ぎ」または「天ぷらで食中毒を起こした」というものがあります。

家康は自ら薬を調合するほど知識があり、健康にとても気を遣っていた人です。

倹約や健康のために、将軍となってからも麦飯を主食とする質素な食生活をしていましたが、月に数回、珍しい料理や豪華な料理を食べていたそうです。

木下延俊(きのしたのぶとし・1577年~1642年、豊前国日出藩初代藩主)が大名の生活などを記した「慶長日記(けいちょうにっき)」には、以下のエピソードが載っています。

1616年の1月、家康は初めて天ぷらを食べました。

その時の天ぷらは「鯛」の天ぷらで、あまりのおいしさに驚き大量に食べ、腹痛を起こして寝込み、天ぷらを食べてから3か月後に75歳の生涯を閉じたそうです。

しかし、現在は「胃がんが死因ではないか」という説が有力になっています。

天ぷらを食べるずっと前から、食欲不振、体重の減少、吐血、腹部のしこりなど、胃がんの症状があったのに、医者の言うことを聞かずに「胃がんではなく寄生虫のせいだ」と決めつけて、寄生虫を出すために下剤を飲み続けたそうです。

その結果、胃がんは少しずつ進行し命を奪う結果になったようです。

天ぷらの日

毎月23日は「天ぷらの日」という記念日です。

もともとは、暑さに負けないよう栄養豊富な天ぷらを食べて夏を乗り切ろうということで、一年で最も暑い時期といわれる「大暑(たいしょ・だいしょ)」である7月23日が「天ぷらの日」でした。

現在は毎月23日が「天ぷらの日」となっています。

制定した団体や制定理由などは不明です。

7月23日の「天ぷらの日」は、

「焼肉の日(8月29日)」

と並んで「夏バテ防止三大食べ物記念日」とされています。

関連:「小暑」「大暑」の意味とは?2024年はいつ?食べ物はなに?

いかがでしたでしょうか?

鉄砲の伝来とともにポルトガルから伝わってきた天ぷらは、現在、日本を代表する料理になっています。

食べ方もさまざまで、食材に合わせて塩やツユ、醤油などいろいろな楽しみ方がありますし、ご飯の上に乗せる天丼や、蕎麦に添える天蕎麦など、どれも美味しいですね!

また、ビスケットや梅干し、紅ショウガ、リンゴ、アイスクリーム、干し柿、バナナ、ミニトマトなど、変わり種の天ぷらもありますので、興味のある方は是非試してみてくださいね!

関連:【日本語じゃないの?】外来語とは知らずに使っていた意外な日本語

コメント