仏教– category –

-

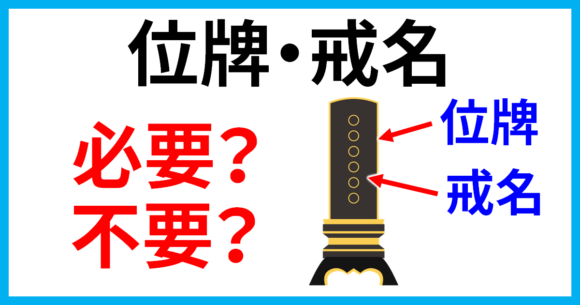

位牌と戒名って何?意味や由来とは?位牌と戒名は必要?

日本人の多くは仏教徒なので、ご自宅にお仏壇があるという方も多いと思います。 お仏壇には位牌が置かれていませんか? そして位牌に書かれているのは、生前の名前ではなく戒名というものですよね。 今回は、お仏壇には必ずといっていいほどあるものなのに... -

「絵馬」の意味と由来とは?正しい絵馬の書き方 見本と例文

神社やお寺でお願い事をするとき、お賽銭を入れて手を合わせるだけでなく、「絵馬(えま)」と呼ばれる小さな板にお願い事を書くことがありますね。 ですが、いざ書こうと思ったときに「どうやって書いたら良いのかな?」と悩んだり、「そもそも絵馬ってな... -

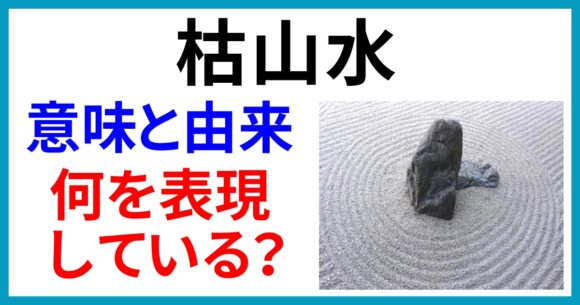

枯山水の意味と由来とは?模様、岩、石は何を表しているの?

枯山水は、日本庭園の様式のひとつです。 美しさや静けさ、穏やかさから、そこにいるだけで心が癒されるような気持ちになる枯山水ですが、どういうものなのかをご存知ない方も多いのではないでしょうか? 今回は、枯山水の意味と模様、岩、石が何を表して... -

奈良の大仏と鎌倉の大仏の違い。大きさ、重さ、材質などいろいろ比較!

「大仏」と聞くと、「奈良の大仏」と「鎌倉の大仏」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか? どちらも日本の代表的な大仏ですよね。 「どっちの方が大きいんだろう?」「何が違うんだろう?」そんな疑問を抱いたことはありませんか? 今回は、奈良の... -

三途の川の三途の意味とは?どうして六文銭が必要なの?石積みって何?

人が亡くなったあと、あの世へ行くために「三途の川」を渡るといわれています。 「三途」にはどのような意味があるのでしょうか? またその時、「六文銭」が必要といわれていますが、なぜなのでしょう? お金がないと三途の川を渡ることができないのでしょ... -

千社札の意味とは?なぜ神社やお寺に貼られているの?

神社仏閣(神社とお寺)へ行ったとき、柱や門などにびっしりと名前が書いてある紙が貼られているのを見かけたことはありませんか? あの紙は、「千社札」といわれるものなのですが、わざわざ自分の名前が書いてある紙を貼るのはどのような意味があるのでし... -

【2026年】お盆休みの期間はいつからいつまで?役所・銀行・郵便局・病院

子どものころは「夏休み」がありましたが、大人になると学校のように全員一斉に休む「夏休み」はありません。 その代わり「お盆休み」があります。 お盆休みには、実家に帰省してお墓参りをしたり、旅行に出かけたり、それぞれの過ごし方があることでしょ... -

【2026年】京都の大文字焼きの意味とは?なぜ大の字?五山送り火の起源と歴史

夏の夜空に浮かび上がる大文字焼き。 日本各地で行われるお盆の伝統行事ですが、特に有名なのは京都の五山送り火です。 テレビや新聞のニュースでも取り上げられますので、一度は見聞きしたことがあると思います。 今回は、京都の大文字焼き、五山送り火に... -

盆踊りにはどんな意味があるの?起源や由来、歴史とは?

お盆になると盆踊りが催され、子どもたちにとっては夏休みの大きなイベントのひとつになっていますね。 広場に櫓(やぐら)が組まれ、その周りをみんなで踊りながらぐるぐるぐるぐる・・・地域によっては一晩中踊り続けることもあるそうですよ。 盆踊りの... -

賽銭の意味とは?いくらがいいの?縁起のいい金額、悪い金額

神社や寺院にお参りするとき、みなさんはお賽銭(さいせん)をいくら入れますか? 5円玉や10円玉などの硬貨を賽銭箱へ入れる人が多いようですが、中には「この願いは絶対に聞き届けていただきたいから!」と気合いを込めて1000円札やそれ以上の紙幣を入れ... -

「十三参り」の意味とは?2026年はいつ?京都・大阪・東京の時期

京都や大阪を中心に、関西地方では古くから十三参りというお祝いの行事が行われています。 最近は関西以外の地域にも広がっているようですが、まだまだ知らない人も多いのではないでしょうか? 今回は、十三参りの意味や時期などについてわかりやすく解説... -

【2026年】「花祭り」意味や由来とは?お釈迦様の像に甘茶をかける理由

日本人の多くは、仏教徒です。 仏教の三大行事に「花祭り」という行事があるのですが、意外と知られていません。 そこで今回は、花祭り由来や意味、お釈迦様の像に甘茶をかける理由についてわかりやすく解説します。 「花祭り」2026年はいつ? 「花...