日本列島は、北海道地方、関東地方、関西地方、九州地方など、複数の地域にわけられていますが、その中に「中国地方」という地域があります。

日本列島は、北海道地方、関東地方、関西地方、九州地方など、複数の地域にわけられていますが、その中に「中国地方」という地域があります。

「中国」と聞くと「中華人民共和国」をイメージしてしまう人も少なくないと思うのですが、なぜ「中国」なのでしょう?

今回は「中国地方」の由来と意味についてわかりやすく解説します。

中国地方とは?

中国地方(ちゅうごくちほう)は、本州の西部に位置する地域で、

- 山口県(山口市)

- 岡山県(岡山市)

- 鳥取県(鳥取市)

- 島根県(松江市)

- 広島県(広島市)

の5県で構成されています。

※カッコ内は県庁所在地

中国地方はなぜ中国?由来と意味とは?

中国地方がなぜ「中国」と呼ばれるようになったのか、由来や意味は定かではなく諸説あります。

①中間の国という意味から「中国」になったという説

奈良時代(710年~794年)、都(現在の京都)からの距離によって日本各地の呼び方があり、そこから「中国地方」になったという説が有力です。

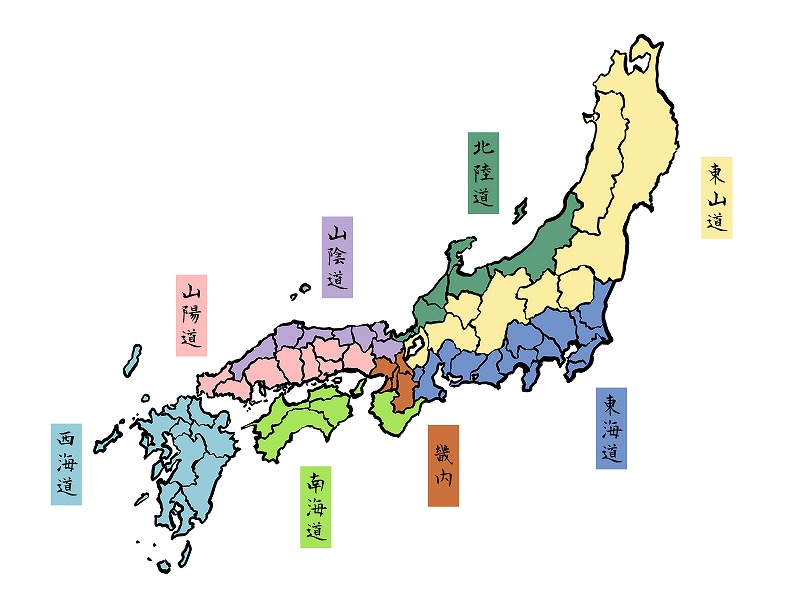

江戸時代(1603年~1868年)まで、日本は律令制(りつりょうせい)に基づいて「五畿七道(ごきしちどう)」に分かれていました。

律令制の律は刑罰、令は政治経済などの一般行政に関する規定で、律令制とは、律と令を基本法とする中央集権制度のことを言います。

五畿七道の「五畿」は「畿内(きない)」ともいい、江戸時代までの都だった京都周辺の5つの地域のことです。

●山城の国(やましろのくに・現在の京都府南部)

●大和の国(やまとのくに・現在の奈良県)

●和泉の国(いずみのくに・現在の大阪府南西部)

●河内の国(かわちのくに・現在の大阪府南東部)

●摂津の国(せっつのくに・現在の大阪府北中部および兵庫県南東部)

七道は、五畿以外の

「東海道」

「東山道」

「北陸道」

「山陰道」

「山陽道」

「南海道」

「西海道」

の7つの地域を指しています。

七道は都から伸びる街道の名前にも使われており、それぞれの「道」には多くの「国」がありました。

例えば「北陸道」には、

「若狭の国(わかさのくに・現在の福井県南部)」

「越前の国(えちぜんのくに・現在の福井県北部)」

「加賀の国(かがのくに・現在の石川県南部)」

などがあります。

畿内に近い地域を「近国(きんごく)」と呼び、遠い地域である現在の九州地方や東北地方、北陸地方などを「遠国(おんごく)」と呼びました。

そして、 都と遠国の中間にある国を「中国(ちゅうごく)」と呼んだのです。

「中国」は現在の静岡県や山梨県、長野県、富山県、石川県、福井県の一部、岐阜県の一部、香川県、徳島県、島根県の一部、広島県の一部などだったそうです。

都と遠国の中間ということなので、西日本だけでなく東日本に「中国」があるのも当然ですが、明治時代(1868年~1912年)になってから西日本だけ「中国」という呼び方が残ったといわれています。

②中国路が由来という説

奈良時代から平安時代(794年~1185年ごろ)にかけて、太宰府(現在の福岡県)は東アジアとの貿易の拠点となっており、都と太宰府を結ぶ山陰道や山陽道は多くの人が行き交っていました。

山陰道や山陽道は、都と太宰府の間にある中間の国(中国)を通ることから「中国路(ちゅうごくじ)」と呼ばれていたようです。

そして江戸時代になると、「中国路」は「山陽道」の別名として使われるようになりました。

江戸時代の中国路は現在の京都や大阪から、山口県下関や福岡県門司区を結ぶ街道でした。

現在の「中国地方」である山口県、岡山県、鳥取県、島根県、広島県のすべてを通るわけではありませんが、中国路から「中国」という言葉が残り、その地方を「中国地方」と呼ぶようになったという説があります。

このように諸説あり、なぜ中国といわれるようになったのか定かではありませんが、都からの距離が関係していたようですね。

「中国」と聞くと「中華人民共和国」をイメージしてしまう人もいらっしゃいますが、全く関係のないことがわかりましたね。

なぜ中国地方と呼ばれるようになったのかを知ると、山口県、岡山県、鳥取県、島根県、広島県をイメージしやすくなりますね。

関連:「関西」「近畿」「畿内」「上方」「なにわ」の意味と違いとは?

関連:福岡と博多の違いとは?なぜ福岡駅ではなくて博多駅なの?

関連:北海道はなぜ「県」ではなく「道」なの?その意味と由来とは?

コメント