土用の丑の日は有名ですが「土用干し」をご存知でしょうか?

「土用に何を干すの?」

「土用に何かを干したら、良いことがあるの?」

そんな疑問が出てきそうですね。

梅雨の時期に「土用干し」という言葉を見聞きすることが多いので、梅雨に関係があるのでしょうか?

今回は「土用干し」についてわかりやすく解説します。

土用干しの意味とは?

読み方は「どようぼし」です。

土用干しは、夏の土用の時期に行われる年中行事です。

干すものは、 「衣類や書籍」「田んぼ」「梅」です。

衣類や書籍

土用の時期に陰干しすることで虫に食われないようになるといわれています。

「虫干し」ともいいます。

梅雨の時期についた湿気を取り除く意味があるそうです。

田んぼ

田植えをした田んぼを、土用の時期に水抜きをします。

3日間~一週間ほど水を抜くと、田んぼの土にひびが入るほど乾燥します。

そうすることで稲穂がしっかりと根を張り、風に強く育ち、よく実るといわれています。

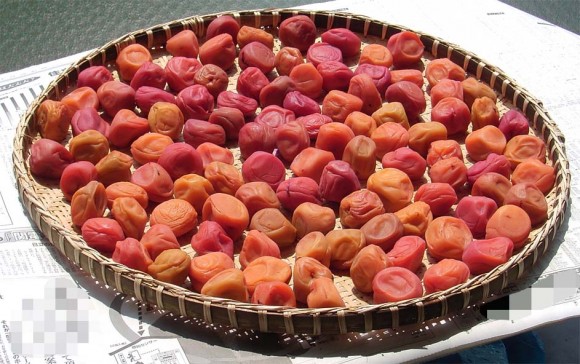

梅

6月ごろ収穫し塩漬けにした梅を、土用の時期に3日ほど日干しします。

日干しすることで太陽の強い紫外線で殺菌し、保存性が高まります。

塩漬けし、土用の時期に3日ほど日干ししたものは「梅干し」になります。

関連:梅干しはいつから食べられている?起源と歴史とは?食べるのは日本だけ?

土用干しの時期はいつ?

土用(どよう)とは、「雑節(ざっせつ)」のひとつです。

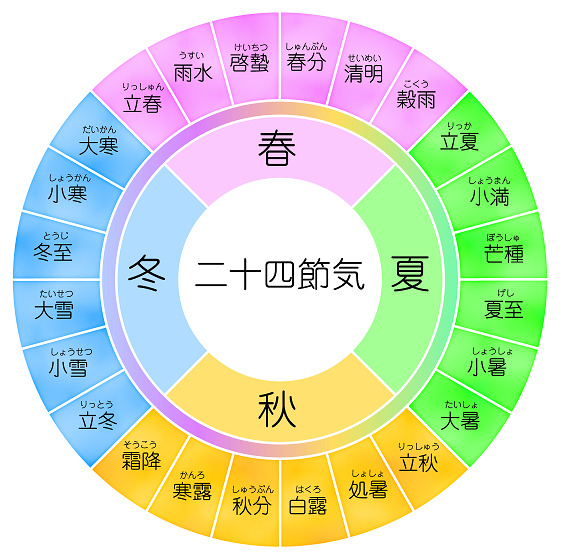

雑節とは、一年間を24等分にした二十四節気(にじゅうしせっき)だけでは十分に季節の変化を読み取れないので、二十四節気を補助するために日本独自で考えられた暦のことです。

雑節、二十四節気につきましては以下のリンク先を御覧ください。

関連:『雑節』の読み方と意味とは?2025年の雑節の日付一覧

関連:『二十四節気』とは?読み方と意味一覧!二十四節気の簡単な覚え方

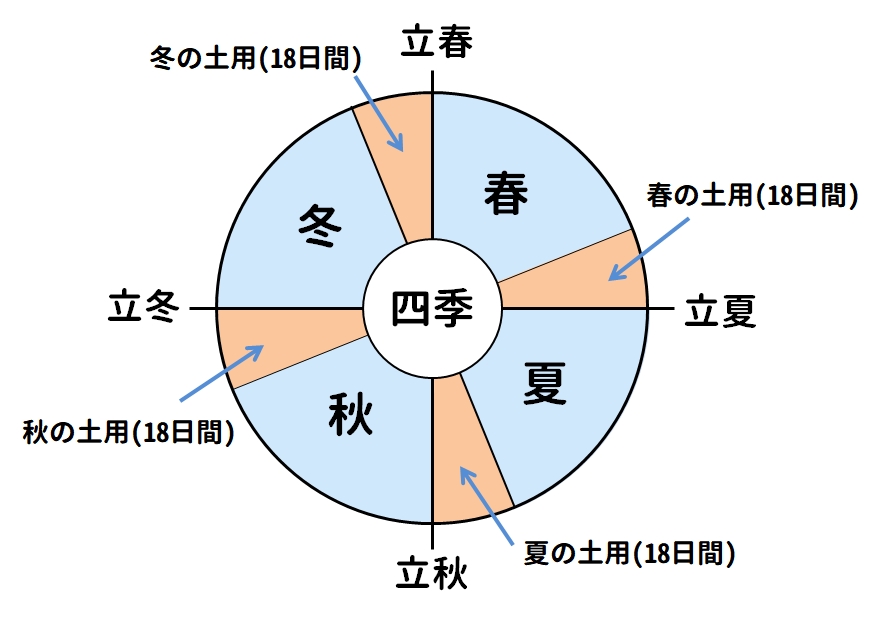

また、五行思想(ごぎょうしそう・万物は木、火、土、金、水の五種類の元素からなるという自然哲学の思想)では、

春=木

夏=火

秋=金

冬=水

が割り当てられ、季節の変わり目には土が割り当てられており、これを「土用」といいます。

土用は以下の通り春夏秋冬の4回あります。

●立春(2月4日ごろ)の直前の約18日間

●立夏(5月6日ごろ)の直前の約18日間

●立秋(8月7日ごろ)の直前の約18日間

●立冬(11月7日ごろ)の直前の約18日間

「土用干し」は一年間に4回巡ってくる土用の中でも、 夏の土用の時期に行います。

夏の土用は立秋の前約18日間ですので、 7月19日ごろから8月6日ごろということになりますね。

2025年は 7月19日(土)~8月6日(水)になります。

「土用干し」の意味と時期がわかりましたね。

土用干しは、私たちが普段美味しくいただいているお米や梅干しには欠かせない年中行事だったのですね。

お米や梅干しを口にするときには、手間暇かけて作られていることに感謝しましょう。

衣類や書籍の土用干しはどこのご家庭でもできることですので、衣類や書籍を大事にするためにも、ぜひ挑戦してみてください。

関連:【2025年】土用に土いじり、旅行、引越しはNG?間日、土用殺って何?

関連:【2025年】春夏秋冬の土用の食べ物とは?いつ何を食べればいいの?

関連:土用しじみの意味や由来とは?寒しじみの違い、土用餅、土用卵って何?

コメント