みなさん、土用の丑の日(どよううしのひ)はご存知ですよね?

夏の土用の丑の日は「暑さに負けないよう、うなぎを食べる日」として多くの人が楽しみにしているかもしれません。

しかし、夏の土用の時期の食べ物は、うなぎだけではなく、しじみ・餅・卵など、色々なものがあります。

今回は夏の土用の食べ物をご紹介します。

土用の丑の日とは?

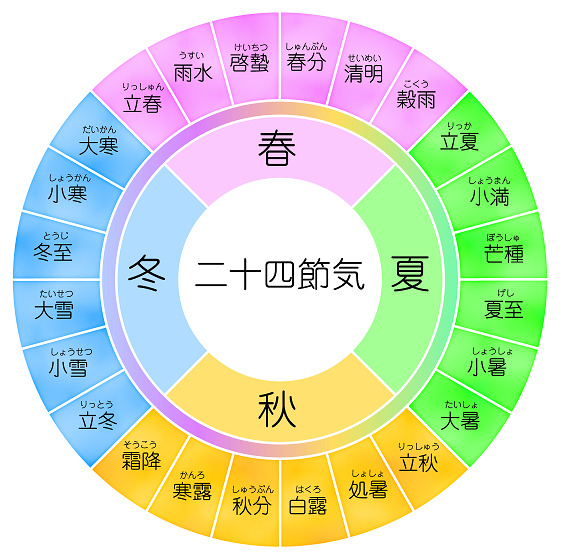

「 土用(どよう)」とは、雑節(ざっせつ)のひとつです。

雑節とは、一年間を24等分にした二十四節気だけでは十分に季節の変化を読み取れないので、二十四節気を補助するために日本独自で考えられた暦のことです。

雑節の詳細については以下の記事をご覧ください。

関連:『雑節』の読み方と意味とは?2025年の雑節の日付一覧と食べ物

また、五行思想(ごぎょうしそう・万物は木、火、土、金、水の五種類の元素からなるという自然哲学の思想)では、

春=木

夏=火

秋=金

冬=水

が割り当てられていますが、季節の変わり目には「土」が割り当てられていて、これを「土用」といいます。

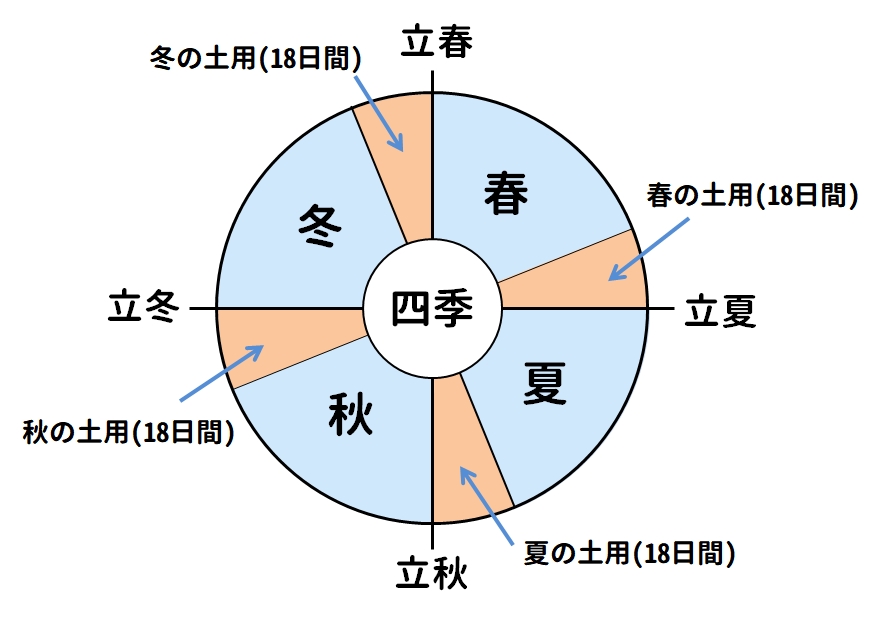

土用の期間は、以下のとおり春夏秋冬の年4回あります。

●立春(りっしゅん・2月4日ごろ)の直前の約18日間

●立夏(りっか・5月6日ごろ)の直前の約18日間

●立秋(りっしゅう・8月7日ごろ)の直前の約18日間

●立冬(りっとう・11月7日ごろ)の直前の約18日間

つまり、それぞれの期間は以下のとおりになります。

| 土用 | 期間 |

| 春の土用 | 4月18日ごろ~5月6日ごろ |

| 夏の土用 | 7月19日ごろ~8月6日ごろ |

| 秋の土用 | 10月20日ごろ~11月6日ごろ |

| 冬の土用 | 1月17日ごろ~2月3日ごろ |

そして、この期間中に巡ってくる「丑の日」を「土用の丑の日」といいます。

「丑(うし)」は十二支のひとつです。

一般的に、十二支は「寅年」や「申年」のように、一年ごとに割り当てられていますが、日にちにも用いられます。

子(ね)

丑(うし)

寅(とら)

卯(う)

辰(たつ)

巳(み)

午(うま)

未(ひつじ)

申(さる)

酉(とり)

戌(いぬ)

亥(い)

の十二支が順番に割り当てられ、12日間で一周します。

日に当てはめた場合、

1日目が「子の日」、

2日目が「丑の日」・・・と続き、

12日目が「亥の日」で一周し、

13日目にはまた「子の日」に戻ります。

平賀源内

ウナギを食べるのは夏の土用丑の日だけで、春秋冬の土用丑の日には食べません。

夏の土用丑の日にうなぎを食べるようになったのは、江戸時代の発明家である平賀源内(ひらがげんない・1728年~1780年)が広めたといわれています。

「丑(うし)」にちなんで「う」の付くものを食べて精をつけ、暑い夏を乗り切ります。

うなぎ以外の「う」の付く食べ物として

「梅干し」

「うどん」

「瓜(うり)」

などがあります。

※春秋冬の土用の食べ物については以下のリンク先を御覧ください。

関連:【2025年】春夏秋冬の土用の食べ物とは?いつ何を食べればいいの?

土用しじみの意味や由来は?

夏の土用の時期は非常に暑いのでそれを乗り切るために体に良いものを食べるという風習が生まれました。

土用しじみもその一つです。

栄養価が高く、整腸作用があるといわれています。

しじみの旬は年に2回、夏と冬にあり、夏(8月)のしじみは産卵期を迎えて栄養豊富なため、夏バテ防止に適した食材として、夏の土用に食べられるようになったそうです。

寒しじみの違いは?

先述したように、しじみの旬は夏と冬です。

寒しじみは、冬に旬を迎えるしじみのことです。

冬に食べるしじみを「寒しじみ」

夏に食べるしじみを「土用しじみ」

と呼ぶのですね。

冬(1月~2月)のしじみは、寒さに耐えるためにエネルギーを蓄えており栄養豊富です。

ですから、しじみは夏の土用だけではなく、冬の土用にも食べるといいそうですよ。

土用餅って何?

夏の土用に食べるあんこ餅のことを「土用餅」といいます。

京都や金沢を中心に関西や北陸地方で残っている風習です。

ガガイモの葉

昔、宮中の公家の間では、ガガイモの葉を煮出した汁で練った餅をみそ汁に入れ、夏の土用の入りの日に食べると夏バテしないといわれていました。

江戸時代中期になると、この習慣が変化し、餅を小豆餡(あずきあん)で包んだ「あんこ餅」を食べるようになりました。

これが土用餅の始まりと考えられています。

古くから小豆は厄除けになると信じられており、餅は「力持ち(力餅)」に通じるため、これを食べることで無病息災で過ごすことができるといわれています。

関連:お彼岸の意味とは?何をするの?お供えの「おはぎ」と「ぼたもち」の違い

土用卵って何?

夏の土用の時期に産まれた卵は栄養価が高いといわれており、土用卵といいます。

卵は昔から滋養食とされるほど、栄養豊富な食べ物です。

しじみと一緒で「栄養豊富なものを食べて夏を乗り切る」ということで、昔から食べられていたそうです。

いかがでしたでしょうか?

土用の丑の日には、うなぎ以外にもいろいろな食べ物があることがわかりましたね。

しじみや卵を栄養価が高い時期に食べる風習は、平賀源内がうなぎを広める以前からあったそうで、昔の人の知恵の素晴らしさに気づくことができました。

現在、夏バテの対処法は、エアコンや氷、サプリなどいろいろありますが、昔の人は自然にあるものの中からそれらを見いだし、習慣にしていたんですね。

関連:【2025年】土用に土いじり、旅行、引越しはNG?間日、土用殺って何?

関連:大寒とは?2025年はいつ?大寒卵って何?読み方と意味

関連:土用の丑の日2025年はいつ?意味と由来とは?鰻を食べるのはなぜ?

コメント